Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Quinto Sol, vol. 29, nº 1, enero-abril de 2025, ISSN 1851-2879, pp. 1-25

http://dx.doi.org/10.19137/qs.v29i1.8753

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Dossier

Periodismo de rock y suplementos para jóvenes en diarios nacionales[1]

Rock Journalism and Youth Supplements in National Newspapers

Jornalismo de rock e suplementos para jovens em jornais nacionais

Francisco Soto

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad de San Martín. Escuela de Altos Estudios Sociales

Argentina

Publicación post mortem

Resumen

En este trabajo se reconstruye la emergencia de suplementos juveniles en los diarios nacionales en la década de 1980. Por un lado, se elabora un mapa del surgimiento de esos suplementos desde 1982 hasta 1988 y, a partir de esos hallazgos, se analiza la importancia cultural y política de la juventud en el contexto de la denominada “transición a la democracia”. Por otro lado, el artículo se detiene en el más leído de esos suplementos: Sí del diario Clarín. Al poner el foco en el Sí, se muestra la construcción del proyecto editorial (periodistas, financiamiento, relaciones estéticas con los fanzines underground); la importancia central que tuvo el rock como elemento que se concebía inseparable de las identidades juveniles tanto como plataforma para el acercamiento de lectores (en especial a partir de la agenda de fin de semana); y las transformaciones en el mercado juvenil. Asimismo, se reconstruye cuáles fueron los otros temas y problemas que el suplemento asociaba con la juventud, incluyendo la orientación vocacional, la educación sexual y la política.

Palabras clave

juventud; periodismo;

cultura de masas

Abstract

This work reconstructs the emergence of youth supplements in national newspapers in the 1980s. On the one hand, the article produces a map of the appearance of these supplements from 1982 to 1988 and, based on these findings, analyzes the cultural and political significance of youth in the context of the so-called “transition to democracy”. On the other hand, the article focuses on the most read of these supplements, Si, which appeared every Friday with Clarín. Focusing on that supplement, the article shows the construction of the editorial project (journalists, financing, aesthetic relationships with underground fanzines); the central importance that rock had as an element that was conceived of as inseparable from youth identities as well as a platform for attracting a broader readership (especially avid to get information on the weekend agenda); and the transformations in the youth market. Likewise, the article follows the other themes and problems that the supplement associated with youth, including vocational orientation, sexual education, and politics.

Keywords

youth; journalism; mass Culture

Resumo

Este artigo reconstrói o surgimento de suplementos para jovens em jornais nacionais na década de 1980. Por um lado, ele mapeia o surgimento desses suplementos de 1982 a 1988 e, com base nessas descobertas, analisa a importância cultural e política da juventude no contexto da chamada “transição para a democracia”. Por outro lado, o artigo se concentra no suplemento mais lido: Sí, do jornal Clarín. Ao se concentrar no Sí, mostra a construção do projeto editorial (jornalistas, financiamento, relações estéticas com fanzines underground); a importância central do rock como elemento concebido como indissociável das identidades juvenis, bem como uma plataforma para reunir os leitores (especialmente da agenda de fim de semana); e as transformações no mercado jovem. Também reconstrói as outras questões e problemas que o suplemento associava à juventude, incluindo orientação vocacional, educação sexual e política.

Palavras-chave

juventude; jornalismo; cultura de massa

Recepción del original: 1 de julio de 2022.

Aceptado para publicar: 10 de diciembre de 2022.

Introducción

En este trabajo me centraré en la producción de los medios de comunicación masiva en referencia a los jóvenes y el rock en la Argentina durante la década de 1980. Particularmente, la prensa gráfica tuvo una incidencia fundamental en el desarrollo de la escena rockera argentina. Aunque la historia del periodismo de rock en nuestro país se inicia a fines de la década del sesenta, los ochenta se destacaron por la multitud de títulos nuevos, el número de líneas escritas, la diversificación de los medios y el aumento en la cantidad de periodistas y público. Una novedad fundamental de esta década fue la inclusión de suplementos juveniles en los diarios de circulación masiva, en esas publicaciones la información sobre el rock ocuparía un lugar de preeminencia.

A pesar de ser utilizados asiduamente en tanto fuentes para la investigación, las características propias de las nuevas secciones y suplementos para las y los jóvenes en los diarios, y su impacto en la cultura juvenil a mediados de los ochenta, permanecen prácticamente inexploradas. Pocos trabajos, como los de Mariana Rosales (2019), más un puñado de tesinas de grado, han abordado el tema desde la perspectiva académica. Es necesario aún analizar este fenómeno sin precedentes con mayor profundidad. Diarios como Tiempo Argentino y La Voz fueron pioneros en este sentido: ambos surgieron durante la segunda mitad de 1982 con secciones dedicadas a la juventud. Allí el rock tuvo un lugar preponderante, acompañado sin embargo de otros temas entre los que se destacó la política. Poco después, Clarín lanzó el suplemento Sí para la juventud, un proyecto promovido por periodistas jóvenes que se pensó como una revista antes que como diario. Su estética rompió con los cánones de la prensa periódica del momento a partir de nociones que provenían de la prensa rockera y contracultural, las revistas “subte”, el underground y el fanzine. El rock fue el eje: entrevistas a artistas y bandas, notas, noticias y agenda de recitales convivieron en las páginas del Sí con temas educativos, computación y política. La aparición de un suplemento semanal para la juventud en un diario como Clarín, impactó en las pautas de la industria y el mercado juvenil.

En este capítulo se propone precisamente indagar el desarrollo de la prensa de rock para jóvenes durante la década del ochenta a partir de estos ejes. En primer lugar, se reconstruyen sus líneas ideológicas y editoriales, y las características de los distintos proyectos periodísticos, así como la sociabilidad del periodismo de rock y el intercambio entre periodistas, músicos y público de la escena rockera argentina centrada en la ciudad de Buenos Aires. Luego, se rastrea la participación y el rol de la prensa en el mercado juvenil a través de la publicidad y el consumo sugerido, en particular en el caso del rock. En ese marco, ¿cuál fue el impacto en la industria del rock de los nuevos suplementos para jóvenes en los medios de distribución nacional?, ¿quiénes fueron los lectores del periodismo de rock y la prensa para jóvenes?, ¿qué intereses se representaban allí?, ¿qué les ofrecía la prensa?, ¿cómo la consumían y utilizaban?, ¿qué les demandaba?

Espacios para jóvenes en los diarios nacionales

Los diarios de circulación nacional en Argentina apostaron al público masivo de jóvenes, adoptaron formatos y contenidos de la prensa rockera y contracultural ya consolidados a inicios de la década de 1980. Sin embargo, las agendas editoriales de secciones y suplementos orientados a los sectores juveniles, en publicaciones como La Voz, Tiempo Argentino y Clarín, adicionaron a los temas propios de la juventud otros aspectos característicos de la prensa para adultos. El contexto de apertura democrática posterior al conflicto del Atlántico Sur permitía plantear una serie de temas que la sociedad se prestaba a debatir. Asimismo, la transición a la democracia constituyó un terreno apropiado para que adolescentes y jóvenes –los estudiantes en particular– se interesaran por la política partidaria, esto significó una revivificación de la militancia juvenil luego de la clausura y la persecución que sufrió la actividad política durante el gobierno militar. Clarín se diferenció además haciendo particular hincapié en la expansión del mercado joven.

La derrota argentina en la guerra de Malvinas en 1982 dio sustento cierto al fin del gobierno de facto, a pesar de que su prolongada agonía se extendió casi un año y medio más, hasta diciembre de 1983. En este contexto, los actores que pretendían protagonizar la nueva etapa democrática comenzaron a delinear sus roles futuros. La política y el periodismo disfrutaron de un período de renovado dinamismo, así surgieron nuevas publicaciones periódicas que llegaron a diversos puntos a lo largo y ancho del país. Entre ellas, La Voz y Tiempo Argentino, que incluyeron además algunas páginas dedicadas específicamente a un sector social definido por la edad: los jóvenes. En este sentido presentaban una innovación. Hasta el momento, excepto por algunas experiencias locales o regionales, los diarios de circulación nacional no habían tenido secciones ni suplementos consistentes que interpelaran con exclusividad al lector juvenil. Páginas como “Rockerías” en el diario Clarín estaban dedicadas al rock o –con más precisión– a la “música joven” en ese momento, pero, si bien se dirigían a los jóvenes, se trataba en rigor de una alternativa en la sección “Espectáculos”, donde el tema principal era un tipo de música en particular y no la juventud en sí.

La Voz apareció en septiembre de 1982 como la pata periodística de la corriente política Intransigencia y Movilización Peronista, fundada el año anterior y liderada entonces por el exgobernador justicialista de Catamarca Vicente Saadi, editor y sostén económico oficial del diario. La publicación mantuvo una línea editorial de marcada oposición hacia la dictadura, constituyéndose así en un periódico “combativo y de denuncia” (Ulanovsky, 2005, p. 173). “La Voz de los Jóvenes” o “Juventud” era el espacio particular destinado a este sector en el diario, una sección de apenas una página con notas sobre y para la juventud. El rock compartía ahí el espacio con notas sobre los jóvenes y la militancia, la economía, el trabajo, la sociedad y su participación en la cultura. Se problematizó al rock desde una perspectiva eminentemente política antes que contracultural. Las notas más tradicionales del periodismo de rock –como reseñas y entrevistas, entre otras– pertenecían a otro ámbito y se publicaban en la sección de Artes y Espectáculos. En cambio, en “La Voz de los Jóvenes” el rock aparecía como un elemento cultural propio de la juventud, que tenía el potencial para motorizar cambios sociales y políticos; y, por ende, debía ser politizado. En esta mirada, la militancia política juvenil, tanto como el rock en Argentina, se presentaban compartiendo un derrotero de persecución y de hostigamiento que finalmente los hermanaban en las postrimerías de la dictadura militar. El diario le hablaba entonces a un grupo que había sufrido –y seguía sufriendo– la persecución dictatorial de forma particular, en cuyos corazones convergía “la fe, la música,... una expectante esperanza del día político que le dará a la Patria y a ellos otro sentido, otro valor testimonial” (Rosales, 2019, p. 7). En este sentido, se interpelaba a los jóvenes en tanto protagonistas de la democracia próxima, como militantes y activos participantes de la política nacional, con preocupaciones e ideas concretas sobre la realidad del país y del mundo, alejados del estereotipo pasatista de la juventud inmadura y despreocupada que estaba a merced de las corrientes de la moda y del consumo.

En noviembre de 1982 (poco tiempo después de La Voz) se lanzó el matutino Tiempo Argentino, dirigido por Raúl Horacio Burzaco. Según Carlos Ulanovsky (2005) “Tiempo Argentino era muy agradable de ver, pero algo confuso de leer por la cantidad de suplementos que traía día a día. Fue un producto que... asumió decididamente una tendencia del periodismo mundial: el arrevistamiento de los diarios” (p. 147). Cada sección propuesta estaba orientada a un segmento en particular, definido por la edad o el sexo: mujeres, niños, jóvenes y, más adelante, también hombres como grupo diferenciado por el género. El diario, planteado como una empresa editorial de carácter apartidario (aunque luego tuviera diversos roces con el gobierno radical, no apoyaba de manera abierta a ninguna corriente política en particular), tenía una sofisticación estilística –tal vez un poco mayor a Clarín, pero menor que La Nación– que apuntaba prioritariamente a un público familiar de clase media urbana.

Dos veces por semana, en el inicio de la segunda sección, aparecía “Tiempo Joven”, cuatro páginas dedicadas a la juventud en las cuales el rock constituía el contenido principal. El resto de los temas pasaban por la ecología, las motos, experiencias en el underground, moda, entrevistas a artistas y notas sobre actividades variadas, principalmente en el ámbito de la cultura y el espectáculo. La educación, que también podía interesar al público juvenil, tenía su espacio propio titulado “Tiempo de Saber” a continuación de “Tiempo Joven”. De este modo, Tiempo Argentino puso a la juventud en igualdad con los demás grupos etarios del público lector. El formato de estas páginas conservó lineamientos gráficos comunes al resto del diario, mientras que el tono de la redacción y cierta recurrencia temática (con columnas tales como “Maestra Vida”, principalmente ecológica), se inspiraban moderadamente en el estilo y la agenda del primer Expreso Imaginario. En este aspecto, “Tiempo Joven” también cuestionaba la imagen de una juventud frívola, despreocupada o poco comprometida, mostrando en cambio a los jóvenes como actores de relevancia en la escena social y cultural argentina. Compartía con La Voz la concepción del joven en tanto sujeto en el cual se aunaban el rock y las esperanzas puestas en la próxima etapa democrática. Sin embargo, el rol político que le proponía era más acotado: la militancia política no sería el ideal sino el cumplimiento adecuado de los deberes cívicos, como la participación en comicios. Así, la pertinencia política de la juventud era restringida, mientras se subrayaba su ciudadanía, su derecho y obligación de participar en el proceso democrático como votante informado. Su compromiso con la democracia sería principalmente en tanto idea. En cambio, se enfatizaba la faceta de la juventud como consumidores. Desde esta esfera se abordaba al rock como espectáculo. No había aquí un cuestionamiento del rock desde la política. En este sentido, la politicidad de la escena rockera estaba dada por su carácter cívico y por ser parte representativa del conjunto social argentino. El periodismo de rock en “Tiempo Joven” tomaba y reproducía las formas ya tradicionales de la prensa rockera argentina (Rosales, 2019).

Por su parte, la sección de la juventud en La Voz gozó de una vida limitada que se terminó al año siguiente. Sin embargo, las notas sobre rock se dispersaron por el diario, mantuvieron la perspectiva y la línea editorial que las habían caracterizado desde sus inicios. En cambio, “Tiempo Joven” pervivió durante toda la existencia de Tiempo Argentino, hasta septiembre de 1986. Las páginas para los jóvenes en ambos diarios mantuvieron cierta comunión, aunque en rigor se dirigían a públicos diferentes. De cara a un nuevo período democrático, el joven era visto como un actor político importante. En La Voz se instaba al lector a la participación política activa, preferentemente desde la militancia en el peronismo. A través de “Tiempo Joven” también se acercaba al joven a la política, pero desde una posición ciudadana eminentemente imparcial y también más pasiva. Además, se proponían otros temas que sugerían prácticas de consumo y ahí la juventud cobraba relevancia como mercado consumidor de productos específicos. Ahora bien, estos jóvenes –el militante y el ciudadano/consumidor– estaban atravesados por un interés común: el rock. Los diarios fijaban de este modo el lugar del rock como música popular de la juventud (una noción que la política buscó explotar tanto en dictadura como en democracia). Sin embargo, aunque el rock fuera la referencia, no era el tema principal. Las nuevas secciones en los periódicos le hablaban a la juventud sobre la juventud.

El suplemento Sí del diario Clarín

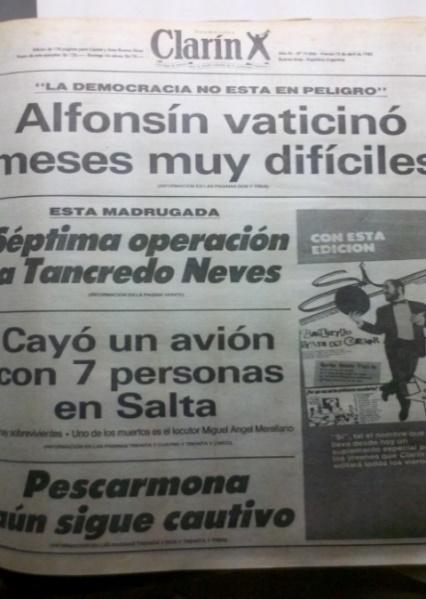

El 12 de abril de 1985, Clarín anunció el lanzamiento de su más reciente apuesta editorial en un lugar destacado que ocupaba aproximadamente la quinta parte de la tapa del diario: “Con esta edición, ‘Sí’, el nombre que lleva desde hoy un suplemento especial para los jóvenes que Clarín editará todos los viernes”. La única imagen en esa tapa, junto al titular, era la portada del suplemento:

Imagen 1. Anuncio del suplemento Sí en tapa de Clarín

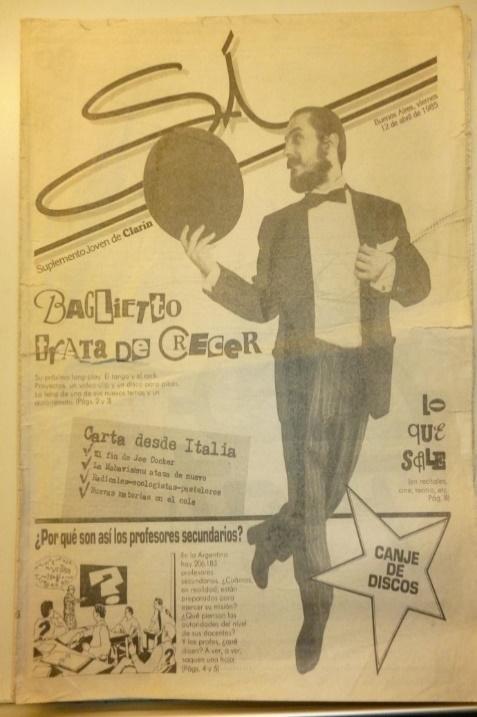

Imagen 2. Portada del suplemento Sí

Fuente: diario Clarín (12 de abril de 1985).

Desde su primera edición, el Sí contó con las ocho páginas que lo caracterizaron hasta que dejó de publicarse en 2016. Con el formato de un suplemento equiparable a una revista, era posible separar al Sí del resto del diario para leerlo de manera independiente. Daniel Kon, quien fuera uno de los creadores del suplemento, recordaba el inicio de la iniciativa en estos términos:

La idea inicial fue empezar a incluir un par de páginas dedicadas a los más jóvenes, a partir de la preocupación de todo diario de generar nuevos lectores. Yo venía de estar bastante tiempo en España... y me habían impactado las publicaciones que cubrían la ‘movida madrileña’, como Madrid me mata, La Luna y Ajoblanco. Me traje ese material de allá y propuse, a partir de buscar un lenguaje nuevo, que tuviera la forma de un suplemento. Que los pibes lo pudieran separar y lo vivieran como propio.[2]

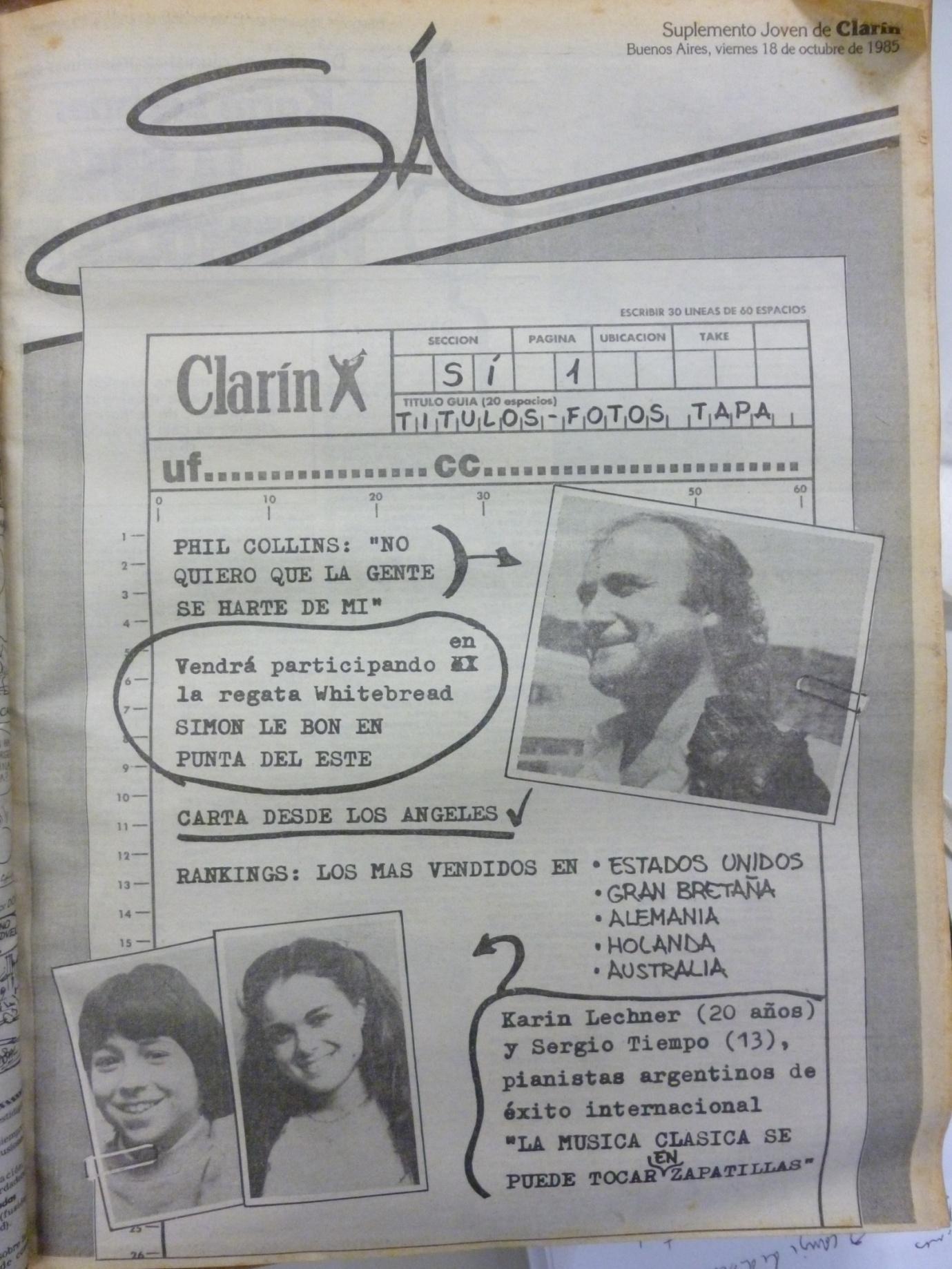

Aunque el tono general se alejara finalmente de las publicaciones españolas, la inspiración de la “movida madrileña” influenció particularmente el diseño gráfico del suplemento. En su diagramación se utilizaron elementos característicos del fanzine, ediciones subterráneas que durante los ochentas estaban asociadas especialmente a la subcultura punk y la filosofía del “do it yourself” (hacelo vos mismo). La falta de profesionalismo se valoraba tanto en la redacción como en el diseño. De este modo, tales publicaciones rompían con los cánones de la prensa gráfica tradicional mediante provocativos diseños que se basaban en la técnica del collage y la reproducción fotocopiada. El Sí recuperó muchos de estos conceptos, en sus titulares utilizó tipografías irregulares que no eran fijas, cambiaban número a número e incluso podían aparecer en caracteres totalmente heterogéneos, como si fueran collages hechos a partir de letras recortadas de revistas. La diagramación con títulos y recuadros inclinados –destacados en formatos no convencionales (como estrellas en vez de recuadros)–, la superposición de elementos y otras características del suplemento joven de Clarín, lo hacían distinto al resto del diario. Las tapas se ilustraban con fotografías, montajes o dibujos presentados en diferentes orientaciones, donde los elementos inclinados –títulos, fotos, dibujos o destacados– eran recurrentes. Numerosas tapas fueron apaisadas. Una edición llegó a presentar en tapa la plantilla de composición utilizada por los redactores, con el logotipo del diario, los casilleros que indicaban sección y página, el título, la numeración de los renglones, el texto escrito a máquina y las fotografías que simulaban estar adosadas con clips. Se emplearon también tipografías que daban la impresión de la escritura a mano alzada. Al igual que en las revistas, el logotipo del suplemento –la palabra “Sí” escrita en cursiva– era el único elemento que se mantenía constante en todas las tapas. De ese modo, conservaba su identidad, construía una marca y era fácilmente reconocible por el público lector. El suplemento se mantuvo en blanco y negro al igual que el resto del diario, aunque no constituía una imposibilidad técnica.[3] Más allá de los costos que pudiera implicar la impresión a color, el uso del blanco y negro junto con los demás elementos de diagramación, transmitían en conjunto la idea de un diseño gráfico amateur basado en el collage y la reproducción a través de fotocopias. Así, se reforzaba la independencia del suplemento y llamaba la atención del lector, incluso cuando se limitara simplemente a hojear el periódico.

Imagen 3. Portada del suplemento Sí que se asemeja a una plantilla de composición

Fuente: Suplemento Sí (8 de octubre de 1985).

Al igual que en “Tiempo Joven”, muchas de las notas publicadas en el Sí de Clarín carecían de firma. La composición del staff estable o el nombre de los editores tampoco se indicaban en el suplemento ni en otra parte del diario. No obstante, la creación del Sí se atribuye a los escritores y periodistas Daniel Kon y Guillermo Allerand. Kon tenía 29 años de edad a principios de 1985, contaba con una trayectoria de once años como periodista en publicaciones como Clarín y la revista Siete Días. Había obtenido reconocimiento como autor de Los chicos de la guerra –un libro realizado a partir de entrevistas a jóvenes veteranos de la guerra de Malvinas que fue publicado en 1982– y más tarde había colaborado con el director cinematográfico Bebe Kamin en el guion de la película estrenada en 1984 que se basó en su libro. Por su parte, Allerand había colaborado en la revista Crisis y el suplemento cultural del diario La Opinión, ahí publicó poemas, entrevistas y ensayos. Durante 1983 produjo y editó suplementos especiales para las revistas El Porteño y Cerdos & Peces. En 1985, con 31 años, fue contratado por Clarín como editor para la creación del Sí, suplemento que dirigió hasta 1992.

La redacción se completó con algunos colaboradores y varios corresponsales en el exterior. Inicialmente se privilegió la contribución de periodistas con poca experiencia para darle al suplemento un estilo juvenil y de “desparpajo” antes que profesional. “Había alguno de los pibes que no sabían escribir a máquina”, recordaba Kon, “pero yo prefería que estuvieran empapados en esta cultura antes que fueran profesionales. Y salió bien, porque le dio cierto desparpajo”.[4] David Wroclavsky –uno de “los pibes que no sabían escribir a máquina”– en 1984, con 19 años de edad, era un punk con cresta que alternaba entre la campera de cuero y el saco a lo Johnny Rotten, estilo que moderó al comenzar a trabajar en el diario Clarín como empleado de la sección de liquidación de haberes de la oficina de personal. Fanático de las principales bandas de la escena punk y del new wave en Europa y los Estados Unidos (Sex Pistols, The Clash, Stooges, New York Dolls, Blondie, Ramones, Television y Talking Heads), frecuentaba el Café Einstein, bar underground paradigmático que, además, quedaba cerca de su casa. Mientras el Sí se gestaba en las oficinas de la redacción de Clarín, David consiguió una entrevista de trabajo y, al finalizar, creyó que sería rechazado por haber confesado su falta de experiencia en el periodismo. Jugó su última carta presentándole a los editores un fanzine que hizo sobre el grupo Virus:

Se dice que Daniel Kon, alma mater del plan y mentor personal de cada uno de nosotros, decidió no contratar periodistas profesionales y que así llegamos a la primera redacción del Sí. Pero sólo la mitad de eso es cierta. La otra mitad es, como siempre, cuestión de presupuesto (las restricciones siempre existieron) y yo costaba una moneda, sólo una transferencia interna.[5]

Además de David Wroclavsky, quien dividió su trabajo en Clarín entre las oficinas de Administración y las de Redacción, el staff pionero del Sí se completó con Javier Febre que llegó a la redacción desde la cadetería del diario, y Gachi Pisani, única reportera con experiencia en el periodismo rockero.

David recuerda como un sector marginal el espacio físico que ocupaba el equipo del suplemento en la redacción de Clarín, donde la cultura juvenil se codeaba con los anuncios y la publicidad, el espectáculo y la farándula. Los jóvenes periodistas aprendían allí los pormenores del oficio en su trabajo junto a profesionales con mayor trayectoria en la prensa gráfica:

Vivíamos en el peor lugar del diario, junto a los suplementos pagos, tabique de por medio con Espectáculos, espalda con espalda con Lotería y horóscopo, y al ladito de Menchi Sábat, que siempre nos quiso mucho.... Escribíamos sobre papel y los resultados eran espantosos, a veces incomprensibles. Paciencia infinita nos tenía Guillermo Allerand, segundo de Kon, en el trance de volver posibles nuestros párrafos imposibles.[6]

Las expresiones propias del argot juvenil le daban al suplemento un tono coloquial y era uno de los principales aspectos que lo diferenciaba del resto del diario. Se interpelaba al lector de manera familiar mediante el voseo y las “malas palabras”, aunque poco frecuentes, no siempre se omitían. Como indica Carlos Ulanovsky (2005), la intención de los editores era evitar “el paternalismo sabelotodo… hablándoles a los jóvenes en sus propios códigos y lenguajes” (p. 173). Por su parte, las entrevistas recuperaban la perspectiva subjetiva del cronista que narraba los pormenores del encuentro con el entrevistado, característica del “nuevo periodismo”. Como marca propia del suplemento, a todos los entrevistados sin excepción (desde músicos hasta políticos) se les pedía un “autorretrato”, un garabato por lo general, que aparecía en las notas junto a las fotografías.

Por el Sí pasarían luego firmas que alternaban entre el suplemento y otras secciones del diario, como la de Carlos Polimeni (“Espectáculos”) o Enrique Monzón (“Ciencia y Técnica”). En la sección “Espectáculos”, Polimeni era uno de los periodistas que escribía con mayor frecuencia sobre rock: hacía entrevistas o redactaba reseñas de discos y de recitales que se publicaban en el apartado “La Joven Música”. Su trabajo sobre rock en “Espectáculos” de Clarín y su paso por el Sí, contribuyeron a su carrera posterior como director de suplementos jóvenes en los diarios Sur y Página/12.

Estos nuevos reporteros de rock, sin práctica en el oficio, contaban sin embargo con experiencia como público joven –y músicos en algunos casos– en el circuito rockero de la ciudad de Buenos Aires a mediados de los ochenta. Como sus antecesores, la nueva generación en el periodismo de rock local provenía del mundo sobre el que escribía. David Wroclavsky precisa que:

Antes de debutar como reportero (la escala era reportero, cronista, redactor, jefe, encargado…, tampoco existía la palabra editor) había visto a Soda Stereo tocar para veinte personas en el Einstein.... También había visto una cruza de Sumo y la Hurlingham Reggae Band en Zero Bar, un sótano frente al zoológico.[7]

La comunión de dos generaciones sucesivas (y diferentes) de periodistas en la redacción del Sí produjo resultados particulares. De este modo convivieron en sus páginas los “modernos” –nuevos artistas de rock cercanos al punk y la new wave– y los viejos referentes que, como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Litto Nebbia, presentaban la cara mejor conocida del rock nacional. La difusión y la popularidad de los primeros se multiplicó al obtener un público más amplio gracias a la masividad que el Sí heredaba del diario Clarín, beneficiando así a la expansión de la escena rockera argentina en ese período.

El rock era el tema que estructuraba al suplemento: entrevistas, notas, noticias, juegos, rankings, anuncios en la agenda semanal. Las entrevistas a artistas con más trayectoria, que provenían de la generación del “beat” –como Litto Nebbia, Moris o Miguel Cantilo–, usualmente adoptaban un tono retrospectivo y reflexivo sobre la historia del rock nacional, que comenzaba a cristalizarse en esos momentos. Los artistas más nuevos o “modernos” –como Soda Stereo, con abundante presencia en las páginas del Sí durante sus primeros años– contestaban en cambio cuestiones acerca de lo mejor y lo peor del éxito. Las figuras que por trayectoria o popularidad pertenecían al mainstream del rock, aparecían en las tapas del suplemento. La idea de rockstar se reforzaba cada año a través de la encuesta anual que se realizaba entre músicos, periodistas, productores y técnicos del ambiente del rock para elegir a “Los mejores del año”, entre nacionales y extranjeros –en categorías como banda, solista, disco, canción y revelación–, con opiniones referidas a la industria y los balances personales.

La escena internacional aparecía a partir de las transcripciones de entrevistas y notas de medios extranjeros y, ocasionalmente, por las corresponsalías del suplemento en el exterior. Secciones como “La Carta” y “En qué andan” daban cuenta de las novedades del rock y del pop a nivel mundial. “La Carta” era una especie de crónica narrada en primera persona, enviada presuntamente desde alguna ciudad con “movida” joven como París, Madrid o Nueva York. En cambio, “En qué andan” aparecía con mayor frecuencia y se trataba de noticias breves y de fotos que servían para “ponerse al día” con lo último de los artistas y las bandas más populares, mayormente internacionales y ocasionalmente nacionales. Asimismo, fue destacada la cobertura que el suplemento le dedicó a diversos festivales y a grandes recitales tanto del país como del exterior: multitudinarios eventos como el “Live Aid” de 1985, el festival “Buenos Aires Rock & Pop” el mismo año (organizado por la FM Rock&Pop con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires), el recital de The Cure en Ferro en 1986 o el festival de Amnesty por los Derechos Humanos en 1988. Otros artículos y secciones de aparición irregular giraban en torno al consumo de rock: canje de discos, agenda de programas rockeros de radio y televisión, anuncios de los “videobares” por entonces novedosos, entre otros.

El under tenía su sección específica: “Grupos Subte” –“que circulan por los pubs porteños”–,[8] con entrevistas breves a bandas nuevas o de corta trayectoria, acompañadas por una pequeña foto de los músicos posando con estilos definidos –ska, rockabilly, dark o new romantic, etc.–, una ficha con los nombres y apodos, y su rol en la banda. La agenda semanal de espectáculos y de eventos se llamaba “Lo que sale”, estaba ubicada en la última página e informaba día, horario y dirección de los espectáculos que se presentarían durante la próxima semana, a partir del viernes –“hoy”– hasta el jueves siguiente. Esta sección fue aprovechada en particular por los artistas del under y fue la más exitosa del suplemento. Como lo recuerda el ahora fotógrafo Sandro Pujía:

Antes no había [difusión masiva]… eventualmente te ibas a volantear (que tenías que hacerlo con mucho tino, tenía que ser una banda amiga, e ir a volantearle el show a otro, no era buena onda y tirarle volantes).... Ahí mutó, mutó y me acuerdo cómo la gente pasó de su volante artesanal a pensar en cuánta plata podía poner para si le convenía que saliera en la página que estaba así o en la página que estaba así, o cómo lo iban a diagramar, o puteando porque lo pusieron en el rincón de atrás que se ve menos… Empezaron otras discusiones, empezó otra cosa.[9]

La posibilidad de publicitar sus espectáculos en el Sí y de obtener difusión masiva, significó para las bandas del under un crecimiento exponencial de su público, fenómeno que cobró impulso con el correr de la década de 1980. Sin embargo, diversos autores coinciden en señalar a 1985 como un año clave para la evolución del under porteño y la escena rockera en general (Berti, 2012; Garrote, 2013; López, 2017). En retrospectiva, los propios actores de la escena recuerdan ese momento como un tiempo de transformaciones definitorias y, en este sentido, el papel jugado por el Sí no puede desdeñarse. Sandro Pujía rememora:

Para mí la muerte de eso [el under porteño] comienza con el Sí de Clarín, con la primera edición del Sí. Yo me acuerdo que sabíamos que iba a salir eso, un suplemento y qué sé yo, y me acuerdo que compramos el diario.... Y me acuerdo que lo abrí, lo miré, y vi toda la programación (que al principio era la última página, y un pedacito así, porque no había tampoco tantos lugares)... yo me acuerdo que vi eso y dije “cagamos loco, esto es el comienzo del fin”. “No..., va a tomar auge” “Sí, boludo, está bien, pero esto que vivimos no va a estar más” “No, ¿por qué decís eso?” “Y boludo, underground, underground publicado en el diario de mayor tirada del país no es underground”.... Trazó una línea que yo por lo menos no podía dejar de observar. Cambió radicalmente.[10]

El acceso a las páginas de un suplemento joven o revista de rock de aparición semanal que disfrutaba además de masividad y distribución nacional gracias a Clarín, contribuyó a redefinir las lógicas técnicas, geográficas y económicas del negocio del rock en Argentina que, frente a la afluencia, aspiraba asimismo a la profesionalización.

Pensá que veníamos de hacer shows (yo, por ejemplo) en Prix D’Ami de Arcos y Monroe... entraban no sé cuántos… ¿40? ¿50? Con toda la furia, parados uno al lado del otro, más que eso no. Entonces de repente 400 era… uh!... Yo te digo que hay un punto de inflexión en los espectáculos,... más en los 600, que es donde podés empezar a ganar algo de dinero. Empieza a funcionar de otro modo..., se puede vislumbrar que, bueno, “ojo que esto te puede dejar una guita”, si repetís y lo hacés y qué sé yo, podés hacer dos shows por semana y vivir una semana entera, por lo menos en las condiciones que vivíamos nosotros, estaba todo bien. Ya para ese entonces [Pablo] Cano y yo (Sarcófago y yo) nos habíamos alquilado una casa.... Eventualmente ensayaban los [Ratones] Paranoicos ahí y vivíamos Cano y yo.... Laburábamos los fines de semana y pagábamos el alquiler. Y nos fuimos de la casa de mamá y papá.[11]

En asociación con otros medios de comunicación masiva –en particular la radio FM Rock&Pop que comenzó a transmitir programación exclusiva de música para el oyente joven, también en 1985–, el Sí irradiaba rock pero no era un suplemento de rock, sino un suplemento joven. Su propuesta buscaba atraer al lector joven en general y constituir un público amplio que abarcara más allá de los fans. Si bien el rock era el contenido principal –en este aspecto, reconocía la centralidad del rock para la cultura juvenil en Argentina a mediados de la década del ochenta– no era el único. La agenda temática del Sí planteaba un universo más vasto.

La educación emergía como el segundo tema relevante y representaba de este modo el balance imaginado en la vida de sus lectores: una parte del tiempo estudiando en el colegio o la universidad y otra parte igual de importante disfrutando del ocio, divirtiéndose y consumiendo. El estilo del suplemento lo sugería. En un primer momento se intentó asociar al rock con la educación, al incorporar en las notas letras de canciones alusivas como “Aprendizaje” de Charly García y “The Wall” de Pink Floyd.[12] Pero el experimento no prosperó y se optó por separar los contenidos. Las problemáticas eran diversas y se referían en particular a la educación secundaria: los conflictos entre autoridades y alumnos, las reformas educativas propuestas para la educación en democracia, los jóvenes y las instituciones, entre otras. La redacción por lo habitual consultaba a profesionales o expertos en el área, como la subsecretaria de Conducción Educativa de la Nación en esa época, Nelly Z. de Speroni, quien fue entrevistada en repetidas ocasiones y llegó a ser una suerte de columnista regular en cuestiones educativas.[13]

En el ítem educativo fue recurrente el tema de la orientación vocacional. Mensualmente, la columna titulada “Carreras cortas”, con la firma de Mario Lión –editor de la revista Quiero Ser “de orientación vocacional y educación”–, reseñaba a modo de guía diferentes carreras “de menor duración que las tradicionales”, como técnico en diálisis, guardaparque, analista en sistemas o diseñador de interiores.[14] En 1985, cuando la columna comenzó a publicarse, se indicaba que en Argentina “entre carreras terciarias, cortas y no tradicionales hay más de 300 posibilidades. Sin embargo, a la hora de elegir, una proporción enorme de jóvenes se decide por cuatro o cinco carreras”.[15] Las carreras sugeridas eran descriptas indicándose su salida laboral, duración y dónde se enseñaban.

En relación con la educación aparecía la informática o la computación, un fenómeno en plena expansión a mediados de los ochenta. La popularización de los aparatos domésticos personales y la proliferación de empleos informáticos y de procesamiento de datos, que venían creciendo ininterrumpidamente desde fines de los setenta, hicieron de la informática una actividad atrayente para los jóvenes por sus posibles aplicaciones en el trabajo, la educación, el ocio e incluso en el arte. Al respecto, abundaban los avisos de carreras como analista en sistemas, técnico en computación, cursos y talleres de informática y programación, consejos y orientaciones vocacionales sobre el tema. El Sí incluyó también una columna dedicada a los videojuegos, firmada por los mismos periodistas encargados del suplemento “Ciencia y Técnica” del diario.

Por lo demás, diferentes temas aparecían en el suplemento con regularidad, aunque con menos frecuencia. La educación sexual era uno de ellos y las notas subrayaban la polémica que podía generar su tratamiento, “sobre todo en una sociedad –la nuestra– que ha vivido los últimos años en un régimen de censura y de represión”. Esas notas se basaban en opiniones de especialistas y reseñaban experiencias de docentes y alumnos. Abarcaban tanto la provisión de información sobre salud reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual como la formación de sujetos sexualmente competentes: sin eufemismos, se hablaba de “eyaculación precoz”, “impotencia”, “inorgasmia”, entre otros temas.[16]

También se destacaron los deportes como un aspecto que, se creía, formaba parte de la cotidianeidad de los lectores jóvenes y adolescentes. El material más abundante se componía de información referida a espacios públicos que permitían la práctica deportiva gratuita. Asimismo, se hacían entrevistas a deportistas jóvenes destacados o a aquellos que representaban la promesa de un futuro glorioso. El foco de atención estaba puesto en el amateurismo, ya que al profesionalismo lo cubría la sección deportiva específica del diario.

Además, existieron espacios y columnas de frecuencia irregular como “Gente que hace”, con entrevistas y perfiles de artistas y de realizadores reconocidos, pero de corta trayectoria: cineastas, escritores, actores, pintores. Todos ellos podían ser catalogados como “jóvenes”, según las lógicas de sus propios campos de actividad. Otras entrevistas se realizaban a jóvenes destacados en diversas disciplinas, como grafiteros, magos, especialistas en inteligencia artificial y robótica, investigadores científicos, entre otros. En ocasiones, “Lo que sale” se publicaba con un formato especial destinado a las vacaciones de verano e invierno; por lo tanto, se aumentaba el espacio y, además de los espectáculos, se proponían actividades extra (por lo general gratuitas o de bajo costo) para el período vacacional: turismo, deporte, juegos, bares, teatros y discotecas en los principales centros turísticos con afluencia juvenil.

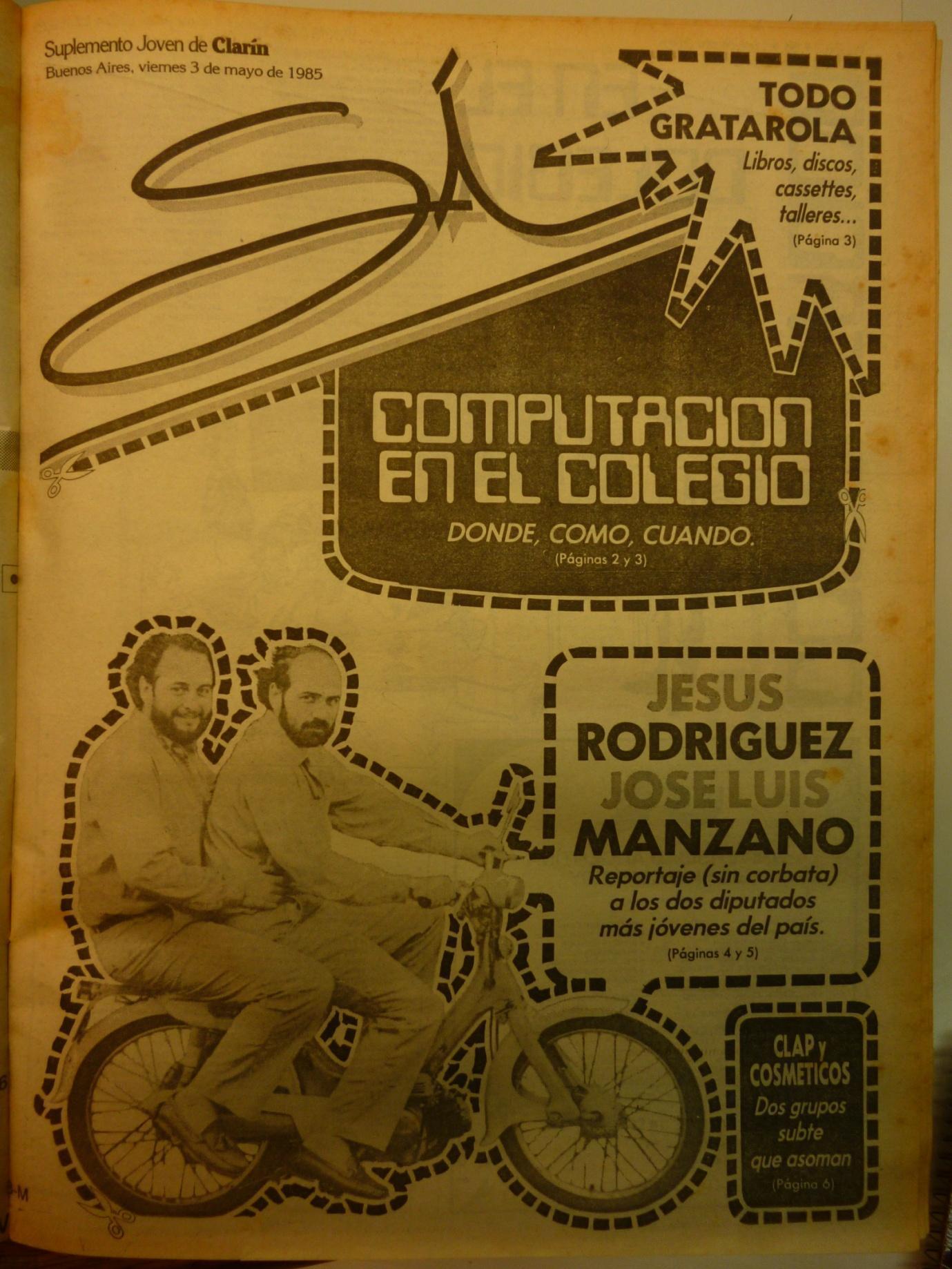

La política era un tema que aparecía en entrevistas a políticos –en especial cerca de las elecciones– y a militantes estudiantiles, y en notas sobre legislación que podían interesar a la juventud. Los reportajes se realizaban con el mismo tono “juvenil y de desparpajo” que caracterizaba al suplemento, con la intención de “desacartonar” al dirigente en cuestión. Para el Sí, el principal reclamo de la juventud en la nueva democracia era que la sociedad se “aflojara” en la búsqueda de una “mayor franqueza, mayor honradez intelectual”. La corbata en el vestuario del político estereotipado (más bien del burócrata adulto en general) representaba un indicador de la personalidad: la corbata ajustada demostraba rigidez, conservadurismo y culto a las formas, mientras que su ausencia o un nudo flojo eran sinónimos de acción, dinamismo, discursos directos y precisos, acorde a los nuevos tiempos. En este sentido, las entrevistas planteaban un escenario en el cual la política también podía ser un ámbito de la juventud y, que más allá de los “adultos”, existían políticos que podían identificarse con los lectores.

Imagen 4. Diputados “sin corbata”: Jesús Rodríguez y José Luis Manzano en la portada

Fuente: Suplemento Sí (3 de mayo de 1985).

Por su parte, la militancia juvenil posterior a la dictadura intentaba mostrarse como una actividad de adolescentes normales y una inquietud propia de la edad. “No somos ‘aparatos’, por interesarnos por la realidad”, “voy al cine, salgo a pasear, me encuentro con mis amigos, como todo el mundo”, declaraban los entrevistados. En este aspecto, se señalaba que en el nuevo contexto democrático los jóvenes podían interesarse por la actividad política sin diferenciarse de sus pares para ser observados como “bichos raros”, efecto atribuido a la indiferencia e individualismo fomentados por la dictadura.[17]

Ciertos debates parlamentarios sobre legislación juvenil, como la abolición del servicio militar obligatorio o la baja de la mayoría de edad legal, figuraban en las páginas del Sí. La democracia presentada allí reconocía un bipartidismo de hecho, compuesto por el partido gobernante a nivel nacional –la Unión Cívica Radical– y un partido mayoritario de oposición –el Partido Justicialista–, junto con un puñado de fuerzas partidarias minoritarias con moderada injerencia –Partido Intransigente, Unión del Centro Democrático, Partido Comunista (PC), entre otros–. A estas expresiones se sumaban diferentes sectores sociales –militares, sindicatos, iglesia– entre los cuales la juventud aparecía como un grupo particular separado del resto. Sin embargo, el contenido político rara vez se articulaba con los demás temas en el suplemento. Una nota sobre rock y política o preguntas de carácter político en una entrevista a bandas o artistas de rock habría sido excepcional.

En similitud con “Tiempo Joven”, el Sí de Clarín se dirigía a sus lectores en tanto ciudadanos con derechos y obligaciones políticas, que se expresarían con preferencia a través del voto a partir de los 18 años, y para ello debían estar informados. Más aún, con el final tan reciente de la dictadura, nociones como “debate parlamentario” podrían tener una función didáctica en un suplemento para jóvenes, sumado a las notas sobre política destinadas a responder preguntas acerca del funcionamiento del sistema electoral. No obstante, solo una parte era la que demostraba un compromiso mayor con la política y se involucraba en la militancia. Cuando se entrevistó a dirigentes estudiantiles secundarios, declararon que eran observados por sus pares como “bichos raros” o “aparatos”. Los políticos profesionales solían reforzar esta idea: la juventud política de los ochenta era práctica, pero no dogmática.[18] Creían en la necesidad de cambios, de reformas, a pesar de que la dictadura les había “vaciado la cabeza” de ideología.[19] Si el correo de lectores representaba de manera aproximada los intereses de los lectores, la ausencia casi total de referencias a la política en ese espacio del suplemento es llamativa. Para el Sí, el interés del conjunto de los jóvenes en democracia era la libertad: para estudiar, salir, consumir, entretenerse y votar cuando hubiera elecciones. Solo una minoría –la de los “aparatos” interesados en la realidad– llegaría a implicarse en política de manera activa.

El consumo marcaba un rasgo característico de la juventud argentina a mediados de los ochenta, de acuerdo con el suplemento. Tal como lo hacían las revistas de rock, los anuncios en el Sí de Clarín ofrecían a sus lectores productos y servicios destinados al consumidor joven. La mayor parte del espacio publicitario lo ocupaban otros medios de comunicación, revistas o radios como Del Plata y FM Rock&Pop, cuya programación consistía en rock y pop nacional e internacional –de manera exclusiva en el caso de la Rock&Pop– orientada al mismo público que leía el suplemento.

Otro rubro eran las publicidades de moda e indumentaria –especialmente deportiva (Adidas, Cameron, Nike-Feraldy)–, luego el calzado y la ropa en general. Los avisos del ámbito educativo estaban después: universidades e institutos terciarios –por lo general privados– publicitaban sus carreras, cursos y talleres. Las áreas más destacadas eran la informática y el arte. Para los estudiantes secundarios, era abundante la oferta de viajes de egresados de las empresas de turismo o de transporte. Respecto al ocio, era posible encontrar los anuncios de shows de bandas o de artistas en teatros y discotecas (Teatro Fénix de Flores o Pinar de Rocha) distribuidos por todo el suplemento. Muchos de ellos se duplicaban en la sección “Espectáculos” del cuerpo principal del diario. En tanto, la sección “Lo que sale” ordenaba estas fechas a modo de agenda, mientras que los eventos sin costo ocupaban un espacio considerable a continuación, bajo el título de “Gratis”. En este sentido, el suplemento tenía por costumbre privilegiar la difusión de actividades gratuitas.

El resto de los anuncios solían ofrecer una gama de productos que iba desde los útiles escolares hasta los instrumentos musicales. Su número aumentaba especialmente en ediciones cercanas a festividades como: Día del Niño, Navidad y Reyes Magos. En determinadas ocasiones –como para el Día del Padre–, se observaban avisos que eran poco habituales, consumos de “adultos”, como afeitadoras o productos de ese tipo.

A pesar de ser un suplemento cuyo contenido mayoritario era el rock, curiosamente la publicidad de discos y de casetes era escasa. En este aspecto se diferenciaba de las revistas de rock, habitualmente de tirada mensual o quincenal: el ritmo de lanzamientos discográficos, que contabilizaban pocos por mes, en determinadas épocas del año era más coherente con la periodicidad de las revistas; en consecuencia, también era mayor el costo del espacio publicitario requerido para el anuncio de un disco –en general una imagen de página entera– en un diario. Mientras que el Sí, de frecuencia semanal, representaba un canal más pertinente para la difusión de espectáculos en vivo cada fin de semana, porque los anuncios se podían resolver en un recuadro de pocos centímetros.

Los avisos en otras secciones del diario –particularmente en el suplemento económico– que invitaban a publicitar en el Sí, revelan la aspiración de convertirse en guía de consumo para la juventud. Con el eslogan “Informe a los jóvenes en las páginas que más leen los jóvenes”, estos anuncios trazaban la imagen de esos lectores: dinámicos, informados, en busca de novedades y a la vanguardia de las últimas tendencias. Este sector representaba un mercado amplio que “no se achica: crece”, los avisos daban cuenta de más de 400.000 lectores de entre 12 y 19 años cada viernes, cifra que representaba no solamente un nicho de consumo juvenil sino también una fuente valiosa de asesoramiento para el consumidor adulto. Esta noción –sostenían– sería avalada por cualquier ”investigación empresaria”, tal cual se menciona en la publicidad de la Imagen 5.

Imagen 4. Los jóvenes como asesores de consumo en una publicidad del suplemento Sí

Fuente: Suplemento Económico de Clarín (15 de julio de 1985).

Imagen 5: Un mercado joven en expansión en una publicidad del suplemento Sí

Fuente: Suplemento económico de Clarín (23 de septiembre de 1985).

Por tanto, la opinión de los jóvenes ocupaba un lugar importante como expresión de tendencias y de aceptación o rechazo de las novedades. “Crecimiento”, “vigor”, “motorización” y “actividad” eran palabras clave que los avisos asociaban a la juventud con el impulso, el aumento de la producción y las ventas. Este sesgo positivo podía aprovecharse beneficiosamente en términos económicos. Entre los productos que los jóvenes consumían con preferencia se destacó la indumentaria de moda, dado que se los describía como generadores de estilo y constructores de tendencias.

Imagen 6. Los jóvenes y la moda en una publicidad del suplemento Sí

Fuente: Suplemento económico de Clarín (14 de octubre de 1985).

Otro ítem fundamental de ese mercado etario durante los años ochenta era la tecnología, particularmente el audio –en asociación con el consumo musical– y los productos que en ese momento representaban cambios radicales en las prácticas de consumo doméstico, especialmente entre las clases medias: videocasete y computadora personal.

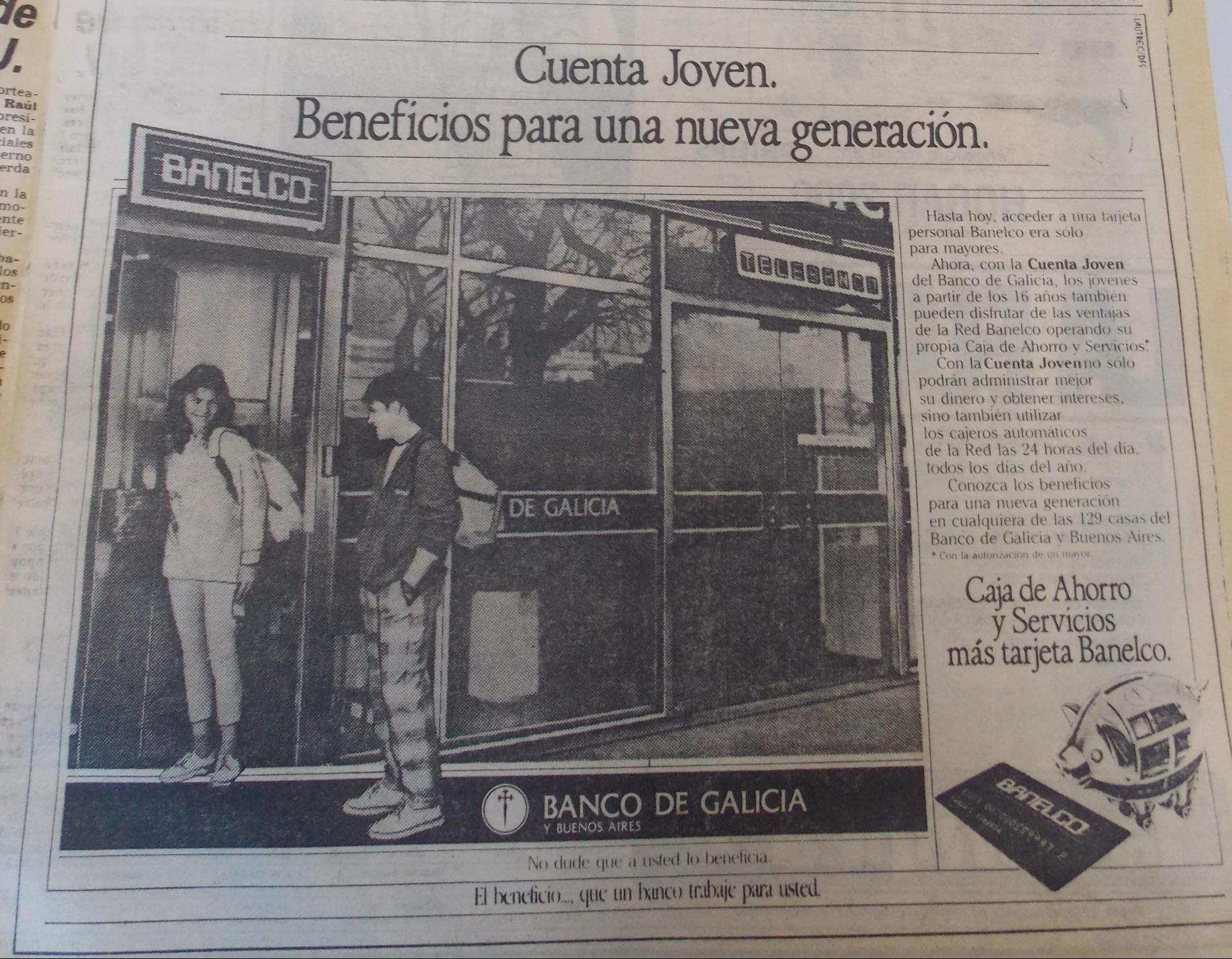

Asimismo, la expansión y consolidación del mercado juvenil era evidente en otros avisos que aparecieron en Clarín durante el mismo período, como las publicidades de Medicus –que ofrecía planes médicos destinados a personas solteras de 21 a 30 años– y del Banco de Galicia que promocionaba la apertura de una “Cuenta Joven” para adolescentes a partir de los 16 años y la emisión de una tarjeta Banelco. Según el aviso, los jóvenes podrían “administrar mejor su dinero” a partir de una tecnología financiera como la de los cajeros automáticos que comenzaba a instalarse en la Argentina en esa época. De esta manera, un nuevo tipo de tecnología que redefinía las prácticas de consumo y la forma de realizar transacciones bancarias, intentaba afianzarse también a partir del consumo juvenil.

Imagen 7. Publicidad de “Cuenta Joven” de Banco Galicia

Fuente: Clarín (16 de mayo de 1987).

Si bien las publicidades de Medicus y del Banco de Galicia no figuraban en las páginas del Sí –ya sea porque el aviso estaba dirigido a los padres de los posibles clientes o porque el suplemento abarcaba un universo de lectores diverso, que superaba a aquellos capaces de afrontar económicamente un plan de salud a los 21 años o una cuenta bancaria a los 16–, presentaban de todas formas una imagen de la juventud consumidora atenta a las últimas tendencias de la moda y de la tecnología, similar a las que aparecían en el suplemento.

Por último, al igual que muchas de las revistas de rock, pero a diferencia de los suplementos juveniles de los otros diarios, el Sí de Clarín dio un espacio para el correo de lectores. La primera aparición de esta sección como parte de la “Puerta de Servicios” fue en mayo de 1985[20] y, en ediciones sucesivas, se expandió hasta convertirse en una sección independiente. Desde el inicio las cartas de los lectores se publicaron editadas como una narración: “nos escribe tal…, nos cuenta que…, nos pide que...”. Casi sin excepción aparecían: nombre, edad, origen y gustos personales de los remitentes.

A partir de la información que se proveía en las “Cartas”, es posible reconstruir una demografía del público que leía el suplemento. La edad de la mayoría abarcaba de los trece a los veinte años, aunque había lectores más chicos y también, en mayor cantidad, mayores de veinte; en otras palabras, los principales lectores eran adolescentes y, en menor medida, jóvenes adultos. El suplemento se distribuía geográficamente en un área amplia que abarcaba la ciudad de Buenos Aires y se expandía hacia el conurbano, luego a la provincia de Buenos Aires y finalmente al resto del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. No obstante, la mayor parte de los lectores se encontraba en Capital Federal. Las cartas también provenían desde países limítrofes –como Uruguay, Chile, Brasil y otros países sudamericanos–, de argentinos que vivían en Europa, de lectores europeos e, incluso, se destacan las numerosas cartas recibidas desde Japón, donde el inglés funcionaba como lengua común con diferentes niveles de perfeccionamiento.

El principal rol del “Correo de Lectores”, en sintonía con su origen en la “Puerta de Servicios”, era ofrecer un servicio. En este caso se trataba de contactar a los lectores entre sí. Pronto los datos de los remitentes comenzaban a agruparse bajo el subtítulo “Gente que quiere cartearse”, porque la mayor parte de los autores de las misivas querían hacer amigos por correspondencia. Entre los intereses afines, la música era el principal factor: muchos querían charlar e intercambiar materiales –fotos, posters, letras de canciones, discos y casetes– de sus bandas y artistas favoritos. Otros formalizaban la pasión por sus ídolos armando clubes de fans, o intentaban incorporarse a alguno ya constituido. El objetivo de mínima de dichos clubes era regularizar el intercambio de información entre sus socios. En el caso de las bandas o los artistas extranjeros, muchos procuraban ponerse en contacto con los clubes en los países de origen de sus ídolos y pedían sus direcciones al suplemento. Hacerse de amigos a partir de un interés común, era la consecuencia lógica de la afiliación, que podía incluir el cobro de algún dinero en forma de cuota para sustentar las actividades del club. De esta manera ayudaban a promover a sus ídolos, según sostenían sus miembros. En ocasiones tenían la oportunidad de conocerlos en persona.[21]

El Club de Amigos de Viuda e Hijas de Roque Enroll tiene ya un año de existencia, cuatro sucursales en el interior y treinta socios fijos. “Un día -relata con entusiasmo Fabiana (21), presidenta elegida por su propia decisión- yo escuchaba a las Viudas en un pub y le dije a un amigo: no puede ser que nadie las conozca a estas minas si son unas genias… matan. Y ahí no más [sic] nos acercamos a las Viudas y entre todos decidimos hacer el club.

Los fans de las Viudas tienen sus reuniones más espaciadas [que otros clubes de fans]. “Nos encontramos cada dos meses en bares o en casas de amigos[22] y vemos videos musicales -comenta Pablo (17)-. Muchas veces vienen las Viudas también. Ellas nos re-quieren y siempre nos agradecen un montón porque dicen que nosotros las ayudamos mucho.[23]

El club de fans funcionaba como la expresión más organizada de lo que pretendían los lectores que escribían al Sí: extender sus redes de sociabilidad haciéndose amigos por correspondencia y compartir intereses musicales. Ocasionalmente, los contactos trascendían la amistad convirtiéndose en romances.

Marina nos escribe contándonos que desde hace seis meses sale con Seba, otro lector del Suple a quien conoció a través de nuestra sección correo. ¡Congratulaciones! [24]

Walter ... es un joven lector del Suple que encontró el amor a través de nuestro correo. En síntesis: está curtiendo con una chica que conoció por carta. Ahora (y como si lo que hicimos por él fuera poco), nos pide que publiquemos un mensaje para la fémina en cuestión. No podemos hacerlo, pero por lo que decía el mensaje, Karina, está loco por vos. [25]

La negativa a publicar mensajes personales era bastante férrea. En este sentido, el correo de lectores funcionaba también como un foro que posibilitaba un primer contacto epistolar entre los lectores, y después el intercambio debería darse por fuera del suplemento. Se hacía una excepción y se publicaban este tipo de mensajes solamente cuando el intercambio se interrumpía o no era posible (porque se mandaban cartas que no tenían respuesta o bien se desconocían los datos postales del remitente). En esa circunstancia los editores simplemente instaban a que se reanudara el circuito.

En una proporción mucho menor (en promedio, una cuarta parte del espacio de la sección) se publicaban respuestas a pedidos puntuales que llegaban por carta: preguntas o inquietudes en su mayoría sobre músicos, actores, actrices u otros famosos. También se pedían direcciones de clubes de fans o la de músicos, actores y deportistas. Para esto el suplemento tenía reglas, aunque flexibles: “por favor no nos pidan datos de personajes ajenos al mundillo del rock”.[26] No obstante, se publicaban las direcciones postales oficiales de los ídolos, es decir, sus direcciones comerciales (nunca las personales, esta negativa sí era rígida): agencias de representación en el caso de los músicos, estudios para los actores, clubes o federaciones para los deportistas. Los lectores intentaban ponerse en contacto de manera directa con sus ídolos y, en este sentido, el suplemento actuaba de intermediario.

Asimismo, se publicaban con frecuencia las cartas de los lectores que buscaban músicos para armar bandas o bien se ofrecían para incorporarse a alguna. También eran recurrentes las solicitudes relacionadas con los estudios y la formación profesional. Se agradeció mucho la sección “Carreras Cortas” y se recibieron pedidos para ser respondidos allí. Otras cartas fueron enviadas por jóvenes de diferentes puntos del país que estaban haciendo su propia experiencia editorial a través de revistas alternativas o “subte” –muchas de ellas abordaban alguna arista del rock– para las que pedían colaboraciones, notas y poemas. Este tipo de producciones eran publicitadas y difundidas tanto en el correo como por el suplemento en general. Además, había cartas de interesados en formar o difundir talleres de cine, teatro, periodismo –entre otras actividades y disciplinas culturales–, coleccionismos e, incluso, el fenómeno “OVNI”. Lo único que no se publicaba eran avisos de compraventa. Por otra parte, hubo temas que, si bien eran frecuentes en el suplemento, figuraban en el correo de manera muy excepcional: pedidos de notas sobre computación, el servicio militar, educación sexual o política.

Conclusiones

A pesar de la paulatina e ininterrumpida expansión de la cultura del rock y la proliferación de revistas para este nicho durante la primera mitad de los ochenta, el impacto más notorio y definitivo lo tuvo el salto del rock a los grandes medios. A inicios de la década, los ideales asociados a la contracultura de los años 1960 mostraban signos de obsolescencia y el “movimiento” del rock nacional, conceptualizado como conjunto homogéneo, comenzaba a mostrar facetas más heterogéneas. El pop tensionaba en ese momento la evaluación artística e ideológica de la música juvenil y ya no era visto con desdén, sino como un nicho explotable. Los diarios nacionales empezaron a darle una importancia destacada a los lectores jóvenes. El rock fue central ahí junto con otros temas para la juventud –muchos de ellos heredados de la prensa rockera de inspiración contracultural–, uno de ellos fue la política, que tuvo un lugar preponderante en el contexto posterior a la guerra de Malvinas y de cara al fin de la última dictadura militar. Los periódicos Tiempo Argentino y La Voz, desde sus primeras ediciones en la segunda mitad de 1982, tuvieron secciones de pocas páginas dedicadas exclusivamente a la juventud. En La Voz –diario de la corriente política Intransigencia y Movilización Peronista– el lector joven era interpelado desde un llamado a la militancia. De ese modo, el rock nacional debía romper definitivamente con su tradicional apoliticismo y cargarse de un nuevo contenido ideológico, en la búsqueda de la liberación nacional en la nueva democracia. En cambio, Tiempo Argentino apostaba a la democracia con una línea partidaria menos definida, más plural y familiar. En consecuencia, la juventud tuvo entre sus páginas un lugar propio junto con otros grupos de lectores definidos según su edad o género. En este diario la influencia de la prensa contracultural y rockera se hizo más evidente y el rock fue tratado como el consumo cultural privilegiado entre los jóvenes; mientras que la política se proponía como una actividad más restringida, particularmente a los comicios. En este sentido, interpelaba a sus lectores en tanto ciudadanos y consumidores.

Finalmente, Clarín, importante matutino porteño de distribución nacional cuyo público principal fueron tradicionalmente las clases medias, lanzó en 1985 el suplemento para jóvenes Sí. El rock también articulaba el contenido: entrevistas a artistas y bandas de rock, notas, noticias, próximos lanzamientos discográficos y una agenda nutrida e importante de espectáculos convivían con temas como educación, deportes, computación y política. El suplemento se pensó para ser leído en forma independiente del diario, el proyecto se llevó adelante por un staff de periodistas jóvenes, algunos con cierta experiencia y otros absolutamente vocacionales. Al analizar sus características, es posible detectar la influencia de dos corrientes editoriales. Por un lado, los modelos del periodismo y de las revistas de rock definieron la estética (que retomó particularmente del fanzine y las publicaciones “subte”) y el estilo textual, rompiendo así con los cánones establecidos hasta entonces para los diarios. En su historia particular replicó el escenario formativo de jóvenes fanáticos convertidos en periodistas profesionalizados a partir de su experiencia en las oficinas de la redacción de la prensa rockera. Su sección de correo de lectores cumplió funciones en tanto espacio de contacto e intercambio que promovía la socialización activa de la juventud, a partir de clubes de fans y de otros grupos con intereses comunes, del mismo modo que lo hicieron las revistas de rock hasta el momento.

Por el otro, el Sí heredó importantes rasgos de su alma mater, Clarín. En definitiva, el suplemento se creó como una herramienta para atraer a los jóvenes –que en poco tiempo serían adultos– al consumo habitual de este tipo de publicaciones. Por tanto, conservaba la amplitud temática desplegada por el diario en sus diversos suplementos y secciones dirigidas al público adulto, abordados en este caso desde una perspectiva juvenil. Al respecto, es importante subrayar que los nuevos espacios dedicados a los jóvenes en los diarios de distribución nacional no eran sobre rock –aunque fuera la parte principal de sus contenidos– sino sobre los jóvenes. Revistas como Pelo interpelaban específicamente al consumidor de rock (o “música progresiva”); otras, como Expreso Imaginario, ampliaron su público al ofrecer una agenda ampliada de prácticas e ideas relativas al New Age y el hippismo. Sin embargo, en base a la pervivencia, el modelo de Pelo demostró su éxito y las revistas para jóvenes montadas alrededor de contenido rockero terminaron siendo, más temprano que tarde, un tipo de magazine casi exclusivamente musical. Suplementos como el Sí, por el contrario, se editaron con la premisa de homologar a la cultura joven con la cultura rock, donde el rock no era la música de una parte de la juventud, sino que juventud y rock iban necesariamente unidos. Con esta idea fundamental, el resto del contenido se dirigía a ese sector etario como un grupo que alternaba entre la homogeneidad superficial y la heterogeneidad interna; así, al presentar distintas variantes posibles se dirigían a un público que incluía a la mayoría. En esta línea se presentaba a la política (ya en democracia) desde una mirada pluralista, como un ámbito que debía interesar a los jóvenes en tanto ciudadanos, especialmente a la hora de votar. La militancia pertenecía asimismo a este universo juvenil, aunque fuera una minoría que no dejaba de sentirse observada como “bichos raros” por sus pares.

En su intención de abarcar un mercado juvenil extenso, la publicidad y los consumos sugeridos marcaron otro rasgo fundamental del suplemento. El Sí disfrutaba la masividad de Clarín –que en los ochenta solía superar en promedio el medio millón de ejemplares vendidos solo en Capital Federal–[27] y de una frecuencia semanal que no tenían las revistas de rock y para jóvenes. De esta forma llegaba a cientos de miles de hogares argentinos a lo largo y ancho del país, donde los jóvenes y adolescentes lo consumían sin desembolsar un austral extra. Estas características lo hacían atractivo para los avisadores de diversos productos orientados al mercado juvenil; sin embargo, nadie aprovechó mejor este medio de difusión que la escena rockera. El negocio del rock no podía permitirse la pérdida de ninguno de los nichos definidos por el consumo de diferentes estilos y subgéneros musicales rockeros. A partir de su distribución nacional, el Sí –junto con otros medios que aparecieron en la misma época, como la FM Rock&Pop– rompió el virtual enclaustramiento de bandas y de artistas de rock circunscriptos a la ciudad de Buenos Aires; por ende, contribuyó significativamente a la expansión y su consecuente modificación de las lógicas artísticas y comerciales en el negocio del rock en Argentina.

Para mediados de la década de 1980, tanto el Sí como otros productos de la prensa gráfica, televisiva y radial interpelaban a un público ampliado de jóvenes a partir del rock, que en su vertiente local había dejado atrás la noción de “movimiento” para consolidarse como una escena en la cual las reglas del negocio comenzaron a marcar los tiempos en todos sus niveles. El Sí marcó también un quiebre, un punto de inflexión, tanto desde la perspectiva de la prensa gráfica como desde la del rock y la cultura joven en general. El surgimiento de un suplemento semanal para la juventud en un diario con el alcance de Clarín significó la reconfiguración de las pautas de la industria y del mercado orientado al consumidor joven, especialmente en lo atinente al entretenimiento y al rock en particular. Cristalizó la imagen del joven lector de los ochenta como un sujeto dinámico, activo, eminentemente consumidor –en especial durante su tiempo libre–, que se perfilaba como un ciudadano adulto sujeto de derechos y de obligaciones políticas, expresadas fundamentalmente a través del voto, para lo cual era necesario informarse mediante diarios como Clarín. Finalmente, el Sí se convirtió en el arquetipo de publicación para los jóvenes, que de allí en adelante aparecerían en títulos como el No de Página/12, El Tajo de Sur (diario que editó el PC a finales de los ochenta) o, más cercano a nuestra época, Ni a palos en la versión de Tiempo Argentino de 2010.

Referencias bibliográficas

Notas

[1] Este texto es una versión ampliada de una ponencia y también un recorte de un capítulo que formaba parte de la tesis doctoral que Francisco Soto estaba elaborando, tentativamente titulada “Rock en transición: música, cultura y juventud en la década de 1980”, textos que habían recibido evaluaciones en encuentros académicos. Al dar a conocer esta versión fragmentaria del trabajo de Francisco, no solamente homenajeamos su memoria, sino que también ponemos en circulación un tramo de su muy fecunda investigación sobre las transformaciones culturales, en este caso, en relación con los medios de comunicación en la década de 1980.

[2] El Suple de la buena memoria (16 de abril de 2015). Suplemento Sí de Clarín. Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[3] Otros suplementos semanales de Clarín se editaban a color.

[4] El Suple de la buena memoria (16 de abril de 2015). Suplemento Sí.

[5] Lo que sale (12 de octubre de 2016). La Agenda Revista. Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

[6] Lo que sale (12 de octubre de 2016). La Agenda Revista.

[7] Lo que sale (12 de octubre de 2016). La Agenda Revista.

[8] Tres Subtes Tres (2 de agosto de 1985). Suplemento Sí.

[9] Entrevista a Sandro Pujía, fotógrafo e iluminador, realizada por el autor el 3 de marzo de 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[10] Entrevista a Sandro Pujía.

[11] Entrevista a Sandro Pujía.

[12] ¿Por qué son así los profesores secundarios? (12 de abril de 1985). Suplemento Sí.

[13] Colegio secundario: ¿adiós al autoritarismo? (2 de agosto de 1985). Suplemento Sí.

[14] Carreras Cortas (26 de julio de 1985). Suplemento Sí.

[15] El mito de ser doctor (21 de junio de 1985). Suplemento Sí.

[16] Educación sexual (17 de mayo de 1985). Suplemento Sí.

[17] Quiénes son, de dónde vienen: los nuevos dirigentes secundarios (6 de septiembre de 1985). Suplemento Sí.

[18] Los diputados jóvenes ¿son jóvenes? (3 de mayo de 1985). Suplemento Sí.

[19] Yo no me trago el pirulín de que las formas son lo más importante… (1 de noviembre de 1985). Suplemento Sí.

[20] Cartas (17 de mayo de 1985). Suplemento Sí.

[21] En estos casos, mediante las relaciones más o menos directas con los artistas –personales o bien a través de sus agencias de representación y compañías discográficas– los clubes adquirían categorías “oficiales”, lo que les daba un estatus superior frente a otras agrupaciones dedicadas al mismo ídolo y las hacían más atractivas para los posibles socios.

[22] Uno de los lugares preferidos para las reuniones de los clubes de fans en la ciudad de Buenos Aires eran los sitios interiores de la Galería Jardín ubicada en la calle Florida.

[23] Intimidades de los clubes de admiradores (7 de septiembre de 1986). Informe Especial, Clarín, p. 28.

[24] Correo (22 de agosto de 1986). Suplemento Sí. Letra cursiva de los nombres en el original.

[25] Correo (6 de marzo de 1987). Suplemento Sí. Destacado en el original.

[26] Correo (4 de septiembre de 1987). Suplemento Sí.

[27] Según datos del Instituto Verificador de Circulaciones.