Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

DOI: http://dx.doi.org/10.19137/pys-2020-270202

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

DOSSIER

Ser dependente no Império do Brasil: terra e trabalho em processos judiciais

To be dependent in the Brazilian Empire: land and labour in court cases

Mariana Armond Dias Paes

Max Planck Institute for European Legal History, Alemania.

mdiaspaes@gmail.com

Orcid: 0000-0002-1513-4947

Resumo: Este artigo apresenta um processo que tramitou perante o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em 1835. A análise desse caso aponta que: a) a forte presença de africanos no Brasil e a existência de um ambiente cultural compartilhado no Atlântico Sul influenciaram expectativas a respeito da experiência de liberdade e da aquisição de direitos; b) houve resistência da classe senhorial a essas expectativas de direitos; e c) em um contexto de precariedade da liberdade, era imprescindível ser reconhecido como livre e o acesso à terra era uma estratégia nesse sentido.

Palavras chave: Brasil; África; Escravidão; Dependência; Propriedade

Abstract: This article examines the arguments used in an 1835 court case filed before the Court of Appeals of Rio de Janeiro. This analysis highlights that: a) the considerable number of African slaves and the existence of a shared culture in the South Atlantic had a strong impact on freedmen’s and freedwomen’s experiences of freedom; b) masters resisted freedpersons demands for rights and tried to sustain dependency relations; and c) in a context of precariousness of freedom, it was paramount to be recognized by the community as a free person and access to land played a central role in this recognition.

Keywords: Brazil; Africa; Slavery; Dependency; Ownership

Nos últimos anos, um dos principais focos da historiografia da escravidão foi a precariedade da liberdade (Chalhoub, 2012; Lima, 2005). No Brasil escravista, diversas eram as possibilidades de escravização e reescravização ilegais de pessoas livres: sequestros seguidos de vendas, prisões e leilões, batismos e matrículas como escravo, processos judiciais de escravização, etc. (Chalhoub, 2012; Espíndola, 2016; Freitas, 1994; Grinberg & Mamigonian, 2017). Essa constante ameaça de escravização fazia com que a experiência da liberdade fosse bastante precária. Além disso, diversos trabalhos se focaram nos estatutos intermediários entre a escravidão e a liberdade que existiam na sociedade brasileira. Essas pessoas também sofriam permanente risco de reescravização, já que havia inúmeras controvérsias a respeito de seu estatuto e, em grande parte dos casos, os laços de dependência não eram rompidos com a alforria. Era, por exemplo, o caso dos coartados, africanos livres, libertos que tinham assinado contratos de prestação de serviços para a compra de sua liberdade, escravos que tinham comprado parte de si mesmos, alforriados condicionalmente, etc. (Ariza, 2014; Cantisano & Dias Paes, 2018; Dias Paes, 2019; Lima, 2009; Mamigonian, 2017; Mendonça, 2012; Pinheiro, 2018)

Em outras partes da América Latina, as legislações abolicionistas tampouco foram capazes de garantir situações de liberdade estáveis (Alberto, 2018; De la Fuente & Gross, 2020). A persistência de jurisdições escravistas, na região, foi um problema central para as pessoas que haviam adquirido a liberdade por meio de leis de emancipação gradual ou de abolição. Por exemplo, pessoas livres de cor ou seus filhos na Argentina e no Uruguai corriam o risco de serem escravizados no Brasil, fosse por meio de viagens e outros deslocamentos, fosse por meio de sequestros e engôdos (Candioti, 2020; Grinberg, 2016). Já no Caribe, os refugiados livres da Revolução Haitiana por vezes sofreram processos de reescravização ao chegarem a Cuba e aos Estados Unidos (Scott, 2011).

Também como no Brasil, em outros territórios americanos, havia diversas pessoas que viviam com graus restritos de liberdade. Por exemplo, ao analisar processos judiciais do Peru, no século XVII, McKinley (2016) argumenta que a maioria dos casos tratava de quase emancipação ou de liberdades condicionais. Essas pessoas, ainda que libertas, não gozavam de completa autonomia sobre seu corpo e seu trabalho. Além disso, o risco de reescravização era premente. Portanto, a regra não era um estado de liberdade e autonomia completo, mas de liberdade contingente e persistência de laços de dependência. Os libertos tinham clareza de sua condição de fractional freedom (liberdade fracionada) e procuravam acomodar suas vidas a essa situação.

Neste artigo, argumento que há, ainda, outras dimensões a se explorar quando tratamos da experiência de liberdade nas Américas. A historiografia sobre o pós-abolição aponta que o acesso à terra era um elemento fundamental para os egressos do cativeiro (Avelino, 2018; Mattos, 1998; Mattos & Rios, 2004; Santos, 2016). Para o período da escravidão, no entanto, ainda são poucos os trabalhos que exploram esse tema (Guimarães, 2009). Por vezes, discussões a respeito do acesso à terra e de laços de dependência constituídos ao redor dessas questões não estão em diálogo direto com os debates sobre a escravidão e a experiência de liberdade. No caso específico da Argentina, a extensa bibliografia sobre história agrária se desenvolveu paralelamente aos debates sobre escravidão e pós-emancipação no país.[1] Além disso, também argumento que, ao analisarmos a precariedade da liberdade, a persistência de laços de dependência e os arranjos de trabalho entre escravidão e liberdade, é imprescindível levar em consideração que as estratégias de manutenção da liberdade e alargamento dos graus de autonomia recebiam influência de um ambiente cultural atlântico, no qual a experiência africana jogava um papel fundamental.

Para apontar caminhos futuros que as análises das relações de trabalho e dependência nas Américas podem considerar, exploro de forma detalhada um processo judicial que tramitou perante o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, na década de 1830. A análise desse caso, aliada a discussões feitas nos campos da história agrária, história do pós-emancipação e história da África, aponta que: a) a forte presença de africanos no Brasil e a existência de um ambiente cultural compartilhado no Atlântico Sul influenciaram expectativas a respeito da experiência de liberdade e da aquisição de direitos, em especial do acesso à terra; b) houve resistência da classe senhorial a essas expectativas de direitos, no sentido de fortalecer os laços de dependência e a ideologia do favor; e c) em um contexto de precariedade da liberdade, era imprescindível ser reconhecido socialmente como livre e o acesso à terra era uma estratégia nesse sentido.

Entre os anos 1827 e 1835, não se sabe exatamente quando, o alemão Johann Moritz Rugendas preparou a muito conhecida litografia Habitação de Negros.

Figura 1. Johann Moritz Rugendas, Habitation de Négres, entre 1827 e 1835

Fonte: Rugendas.[2]

Na litografia, vê-se uma pequena casa como as que, segundo argumenta Slenes (2011), habitavam famílias escravas: uma casa bastante diferente das habitações coletivas conhecidas como senzalas. Na lateral direita, há uma outra casa, similar à que está no primeiro plano, e, ao redor de ambas, há algumas galinhas, bananeiras, plantações de mamão, de abacaxi e de mandioca. Ao contextualizar a imagem, Rugendas mencionou que, nas fazendas brasileiras, pedaços de terra costumavam ser entregues aos escravos, que podiam cultivar, neles, o que desejassem para sua alimentação e a de sua família.[3]

Se olharmos com ainda mais atenção para a imagem, vemos que, no plano de fundo, está uma casa que, provavelmente, é o edifício principal da fazenda e, na varanda, uma mulher observa atentamente as atividades dos escravos. Na litografia, Rugendas retrata uma cena pacífica, na qual a senhora somente observa, de longe, o que acontece nas habitações de negros. Porém, ao longo de todo o século XIX, os tribunais brasileiros processaram ações judiciais que evidenciam que as relações entre as diversas pessoas que viviam e trabalhavam no mesmo terreno ou em terrenos contíguos nem sempre eram pacíficas e amistosas (Alvarenga, 2019; Dias Paes, 2018; Guimarães, 2009; Leibnitz, 2016; Motta, 2008; Ortiz, 2014; Pedroza, 2011).

Em 1835, aproximadamente na mesma época em que a litografia de Rugendas foi feita, Joanna Maria da Conceição –provavelmente uma senhora semelhante à retratada pelo pintor– compareceu perante o juízo de São Gonçalo, província do Rio de Janeiro, e protocolou uma ação contra os “pretos forros” Anastacio, Simão e João para “os despejar da terra, sítio de sua propriedade, que eles com força e esbulho ocupam”. Na petição inicial, ela requereu, também, que eles fossem impedidos de realizar qualquer obra sobre os terrenos.[4]

Depois de intimados, os réus Anastacio, Simão e João contestaram a ação alegando que estavam em posse pacífica das terras que lhes haviam sido concedidas por seu falecido senhor, antigo marido de Joanna. Como provava a escritura anexada ao processo, as terras que ocupavam tinham sido compradas por seu falecido senhor para que, aí, vivessem e trabalhassem.[5] O documento chamado de escritura era, na realidade, a carta de liberdade escrita por Felix dos Santos, seu antigo senhor. Passada perante escrivão, o que a dotava de certa formalidade, a carta libertava os escravos Basilio, Adão, Anastacio, João, Simão, Apolinaria e Luciano Pardo, com a condição de que servissem a Felix enquanto estivesse vivo. O documento também deixava aos libertos uma parcela de terras, sem, no entanto, especificar se o direito transferido era de domínio ou não.

Muito comuns no Brasil do século XIX (Slenes, 1976; Villa, 2008), as alforrias condicionais levantavam diversas questões a respeito do estatuto dos statu-liber (alforriados condicionalmente). Não havia acordo entre os juristas sobre se os statu-liber –e seus filhos nascidos antes do implemento da condição– eram livres, escravos ou gozavam de um estatuto jurídico intermediário entre a escravidão e a liberdade.[6] Nos tribunais, inúmeros foram os processos que discutiram essa questão e, neles, fica claro que esse tipo de alforria tanto gerava, nos alforriados, uma expectativa de maior grau de autonomia quanto reforçava, nos senhores, a expectativa da manutenção da relação de dependência (Pena, 2001; Silva Júnior, 2020). Entre os senhores, a expectativa da manutenção das relações de dependência era tão forte que algumas dessas alforrias determinavam que o statu-liber deveria prestar serviços a parentes do falecido senhor mesmo após a sua morte.

Porém, a carta de alforria passada por Felix não era cinzenta apenas a respeito do estatuto de Anastacio, Simão e João. Em relação ao terreno, o documento dizia:

[…] lhes deixa para sua subsistência e nele viverem o sítio em terras próprias que foi da falecida D. Josefa, o qual não poderão os ditos Escravos venderem, nem traspassarem a pessoa alguma, e no caso que os ditos seus Escravos, não saibam administrar, e tratar dele, sua mulher e testamenteira tomará conta do mesmo sítio terras.[7]

Não há clareza sobre que tipo de direito foi concedido aos libertos em relação ao terreno. Era um direito de domínio? Era um direito de uso? Além disso, o direito concedido era limitado pelas proibições de venderem ou transferirem o terreno e pela possibilidade, conferida a Joanna, de reivindicar a terra, caso os libertos não soubessem administrá-la e tratá-la. Isso fazia com que, de modo análogo à liberdade, o direito ao terreno fosse bastante precário.

Assim como as alforrias condicionais, casos em que os senhores concediam alguma espécie de uso da terra a libertos, por meio de alforria, eram relativamente frequentes no Brasil do século XIX. Além disso, como apontou Rugendas, havia a prática de conceder terras aos escravos. Os escravos podiam trabalhar nessas terras fora do horário de serviço e, nelas, produziam gêneros de subsistência e, por vezes, algum excedente que vendiam ou trocavam. Essa prática poderia, inclusive, ajudar na formação de um pecúlio para a compra da liberdade.[8] A litografia de Rugendas retrata essa situação, já que vemos perto das casas diversos tipos de cultivo de subsistência.

Esse tipo de concessão era uma prática recomendada em manuais de fazendeiro do século XIX.[9] Por exemplo, em 1847, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão de Paty do Alferes e grande cafeicultor do Vale do Paraíba, publicou um livro que tinha como objetivo explicar “os mais triviais usos e costumes de nossa agricultura”.[10] No capítulo dedicado ao governo dos escravos, Werneck recomendava que os fazendeiros reservassem uma parcela de terras na qual os escravos pudessem ter cultivos próprios. Porém, para manter o controle dos escravos, essa parcela deveria estar o mais perto possível da fazenda e a colheita deveria ser vendida ao senhor, por um preço razoável, evitando, dessa maneira, que os escravos negociassem com terceiros e saíssem do âmbito de controle direto do senhor.[11] Ele também acrescentou:

Estas suas roças, e o produto que delas tiram, fazem-lhes adquirir certo amor ao país, distrair um pouco da escravidão, e entreter-se com esse seu pequeno direito de propriedade. Sem dúvida o fazendeiro enche-se de certa satisfação quando vê chegar o seu escravo da sua roça trazendo o seu cacho de bananas, o cará, a cana, etc.[12]

Como se vê, Werneck acreditava que a concessão de terras seria uma maneira de os escravos adquirem amor ao país e se distraírem da escravidão. Esse tipo de formulação era bastante típico do que Chalhoub (2003) chamou de ideologia senhorial: uma estrutura de dominação assentada na inviolabilidade da vontade senhorial e na produção de dependentes. Aos olhos da classe senhorial brasileira, escravos, libertos, agregados e dependentes livres eram vistos a partir da projeção das concepções de mundo da classe senhorial. Assim, o acesso à terra não seria um direito conquistado por escravos e libertos, mas um pequeno direito de propriedade, algo quase inocente, mais próximo a um entretenimento do que a um direito propriamente dito.

Porém, o que o caso de Anastacio, Simão e João mostra é que o recebimento de direitos sobre um terreno –ainda que de maneira pouco clara e precária– gerava expectativa de direitos nos escravos e libertos. Várias pesquisas apontam reações, violentas ou não, de escravos e libertos ao que entendiam como desrespeito a seu direito de plantar e trabalhar no pedaço de terra que consideravam como seu (Guimarães, 2009; Machado, 1988).

Ocorre que essa expectativa de direitos tinha raízes culturais mais profundas, relacionadas tanto com as comunidades africanas de origem dos escravos quanto com as práticas culturais e econômicas compartilhadas ao longo de todo o processo de escravização e tráfico transatlântico. Levar em consideração o impacto desse processo na construção de expectativas de direitos quando se alcançava a liberdade, no Brasil, é essencial para melhor entendermos as estratégias e modos de vida de africanos e seus descendentes nas Américas.

Durante o século XIX, a maioria das pessoas escravizadas no Brasil embarcou em portos da África Centro-Ocidental, ou seja, em regiões de predominância do grupo linguístico bantu, em especial, dos subgrupos Kikongo, Kimbundu e Umbundu. Ainda que de sociedades diferentes, essas pessoas compartilhavam um universo cultural semelhante, que foi estreitado e transformado pelo tráfico transatlântico de escravos (Slenes, 1992). A gestação de uma cultura compartilhada entre os africanos escravizados começava antes mesmo da travessia atlântica. A navegação para o Brasil era sazonal e, por isso, os escravos que vinham do interior do continente podiam ficar meses nos depósitos das cidades portuárias esperando o próximo embarque (Alencastro, 2000; Candido, 2013; Silva, 2017). Ao chegar ao Brasil, esses escravos africanos se encontravam com vários outros membros dos grupos linguísticos bantu, já que mais da metade dos escravos da região cafeeira eram africanos. Os demais eram, em sua maioria, descendentes diretos de africanos. Assim, os africanos e seus descendentes diretos eram capazes de sustentar, em alguma medida, hábitos culturais adquiridos na África, seja em suas comunidades de origem, seja durante o longo processo de escravização e tráfico pelo qual passavam antes de chegar ao Brasil (Slenes, 1992).

Nos grupos bantu, o acesso à terra estava relacionado ao pertencimento a uma linhagem. Nas linhagens, havia apropriação coletiva de terrenos cuja produção era repartida segundo o status social. As linhagens eram constituídas por agregados familiares chamados fogos ou cubatas, compostos de cinco a oito pessoas, aproximadamente. Esses agregados familiares plantavam em parcelas de terra determinadas e os produtos eram seus, não se confundiam com a propriedade coletiva sobre os bens da linhagem (Freudenthal, 2005).

Tradicionalmente, a historiografia sobre a África Centro-Ocidental se baseou na teoria do wealth in people (riqueza sobre pessoas) para explicar as sociedades da região: tais grupos viam o acúmulo de dependentes, livres e escravos, como manifestação de riqueza e prestígio social (Guyer, 2009). Nesse contexto, a propriedade de outros bens, como a terra (wealth in things), não seria percebida como tão relevante quanto o controle do trabalho dos dependentes. Haveria, portanto, uma clara diferenciação entre sociedades centro-africanas focadas no acúmulo de dependentes e sociedades europeias focadas no acúmulo de bens, em especial, a terra (Kopytoff & Miers, 1977; Miller, 1988; Thornton, 2011; Vansina, 1990).

Porém, não é acurado nem sobrevalorizar o papel da propriedade fundiária e subvalorizar o acúmulo de dependentes em sociedades europeias (Zamora, 2017), nem fazer o inverso em relação às sociedades africanas. Recentemente, historiadoras como Alfagali (2019) e Candido (2020) têm mostrado que, pelo menos desde o século XVIII, o acesso à terra era percebido como riqueza e status social na África Centro-Ocidental. Nesse sentido, a riqueza sobre pessoas e a riqueza sobre outros bens, inclusive a terra, não eram excludentes, mas aspectos distintos de um mesmo sistema de acumulação e constituição de relações sociais. Assim, ao chegar nas Américas, os africanos escravizados não eram totalmente alheios ao papel que o acesso à terra tinha na determinação de status social e no estabelecimento de relações de dependência.

Além disso, ao longo do processo de escravização, os escravizados africanos viviam experiências nas quais acesso à terra, status social e graus de autonomia e liberdade se emaranhavam. Os grupos escravizados a finais do século XVIII e ao longo do século XIX costumavam vir de regiões que já tinham algum contato com sociedades coloniais portuguesas, nas quais havia interdependência entre controle da terra e controle do trabalho (Candido, 2018). Enquanto esperavam o embarque para o Brasil –que, como mencionei, era sazonal–, os escravos também ficavam em contato com as práticas econômicas e culturais dos núcleos coloniais portugueses na África. Em cidades como Luanda e Benguela, a produção de gêneros alimentícios era intensa e, muitas vezes, controlada pelas pessoas vinculadas ao tráfico transatlântico (Oliveira, 2015). Em várias fazendas (arimos) que produziam alimentos havia escravos e agregados livres vivendo em relações de dependência similares às que os escravos encontrariam quando cruzassem o Atlântico. Além disso, em Angola, também havia casos de concessão de terras a libertos no momento da manumissão.

Assim, ao chegarem ao Brasil, os escravos africanos já vinham de um contexto no qual o acesso à terra tinha profundos significados econômicos e sociais. Considerando essas experiências pretéritas, a concessão de terras a escravos e libertos, no Brasil, ganha outra dimensão. Era uma realidade já conhecida dessas pessoas, o que contribuía, portanto, para que, uma vez concedida alguma espécie de direito sobre a terra, essa concessão gerasse expectativas e percepções de ter o pedaço de terra como seu, ainda que não houvesse tanta clareza de que o direito concedido era o de domínio.

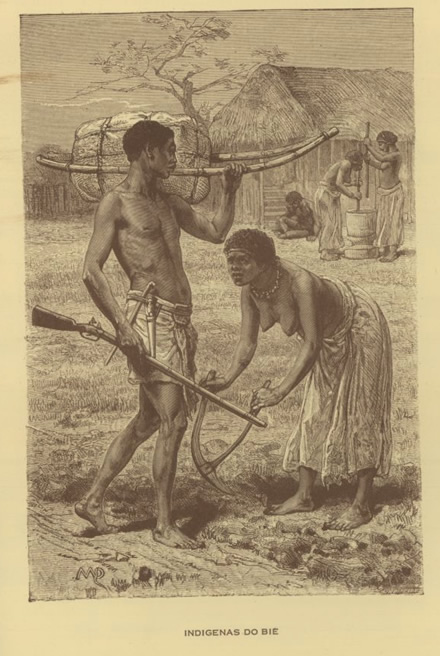

Outro indicador de compartilhamento de expectativas e modos de vida nas duas margens do Atlântico era a própria estrutura das casas. Como diversas ilustrações e fotografias de construções na África Centro-Ocidental mostram, nessas regiões também eram comuns edifícios familiares cobertos com vegetação seca e com pequenas plantações ao redor, similares às retratadas por Rugendas.[13]

Figura 2. Indígenas do Bié, 1885

Fonte: Pereira (1970).[14]

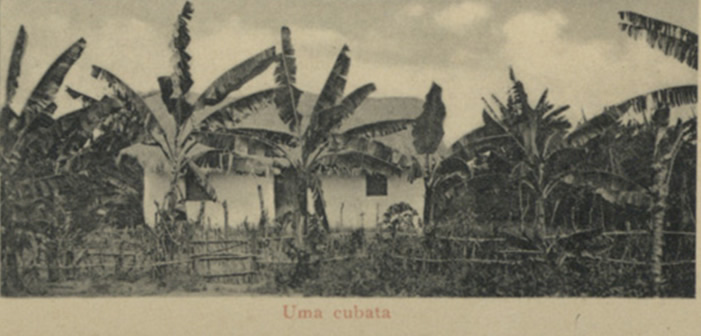

Figura 3. Uma cubata, 1905

Fonte: Castro (1905).[15]

As casas que Anastacio, Simão e João construíram, no terreno que lhes deixou seu falecido senhor e do qual Joanna lhes queria desalojar, muito provavelmente guardavam semelhanças com construções africanas e com as retratadas por Rugendas. No processo judicial, as partes se referiram a essas construções como barracas e palhoças. De acordo com um famoso dicionário do século XVIII, barracas eram “cabanas cobertas de rama, folha, ou palha”[16] e palhaças eram “casas cobertas de palha”;[17] ou seja, casas com estruturas parecidas às cubatas da África Centro-Ocidental. As construções dos réus também eram para abrigar suas famílias, pois, na alforria, há menção aos “mais pequenos”.

Nesse contexto, tinha um grande significado ocupar, com sua família, um pedaço de terra e uma casa como a dos réus. Ao cruzar o Atlântico, os escravos africanos não perdiam suas esperanças e recordações (Slenes, 2011). Ainda que submetidos a toda a violência do sistema escravista na América, eles tinham projetos de vida que envolviam a constituição de famílias, a busca da liberdade individual e de seus familiares e a fixação em parcelas de terra onde pudessem construir casas, plantar e criar gado. Assim, a prática de concessão de terras a escravos e a libertos no momento da alforria se entrelaçava com experiências pretéritas, adquiridas ainda na África Centro-Ocidental.

Portanto, a forte presença de escravos africanos e de seus descendentes diretos no Brasil do século XIX fez com que os libertos tivessem certas expectativas de direito quando obtinham a alforria. A experiência de liberdade se imiscuía com certos direitos de aquisição e uso de bens. Por isso, ao receber, junto com a manumissão, a possibilidade de usar parcelas de terra e, aí, construir suas habitações, Anastacio, Simão e João criaram expectativas de direitos e não estavam dispostos a deixar que Joanna os desalojasse.

No Brasil do século XIX, os acordos de uso e ocupação da terra estavam enredados em relações de favor e eram bastante heterogêneos. Em alguns casos, como no de Anastacio, Simão e João, nem sempre ficava claro qual tipo de direito à terra era concedido ou negociado entre dependentes e senhores. Essa situação fazia com que o uso e a aquisição da terra por esses dependentes fossem bastante precários. O resultado dessas práticas foi o surgimento de diversos tipos de relações de dependência vinculadas ao aproveitamento da terra. Muitos dos dependentes que viviam e trabalhavam nas terras eram identificados como agregados. Os agregados poderiam ser da família estendida dos senhores ou não; poderiam ser libertos ou não. O que caracterizava essa relação era o favor. O agregado ocupava e usava a terra por favor do senhor. A contrapartida a esse favor poderia vir de distintas maneiras: trabalho, parte da produção ou lealdade. (Leipnitz, 2016)

De acordo com o dicionário de Antonio de Moraes Silva, um dos sentidos da palavra agregar era receber na família, viver às custas da família.[18] Já no dicionário de Bluteau, agregar-se a alguém era tomar por amigo, seguir seu partido.[19] A figura dos agregados era bastante comum no Atlântico Sul. Em Benguela, por exemplo, há documentos que apontam a existência de mulheres com centenas de agregados (Candido, 2018). Já mapas populacionais referentes à Benguela de finais do século XVIII, analisados por Guedes (2014), apresentam os domicílios divididos em cabeça de casal, pessoas livres que tem e seus escravos.

Como mencionei, as pesquisas apontam, há muito, que o status social e o acúmulo de riquezas estavam imbricados à acumulação de dependentes em sociedades da África Centro-Ocidental. Nas sociedades coloniais e escravistas, essas concepções africanas se imiscuíram aos modos de organização social europeus que também valorizavam o acúmulo de dependentes. Sociedades ibéricas eram estruturadas a partir da chamada oeconomia católica, segundo a qual a manifestação exterior da autoridade do pai de família, do governante das famílias extensas, era a quantidade de pessoas que estavam sob sua obediência. O tamanho da família extensa e a incorporação de parentela e agregados funcionavam como um indicativo da liberalidade e da caridade do pai de família. Assim, as relações de dependência eram justificadas por ideias de proteção, mas também de disciplina (Zamora, 2017).

A ideia do senhor como o pai de família e governante daqueles que viviam em suas terras também perpassava a confecção dos manuais de fazendeiro. Por exemplo, após dizer que “uma fazenda grande é um pequeno reino”,[20] Carlos Augusto Taunay finalizou seu Manual do agricultor brazileiro da seguinte forma:

A este ponto já o dono terá pouco que fazer para conservar a ordem do seu estabelecimento, e desfrutará então a recompensa dos seus desvelos e constância. Então, sentado no solar da sua casa, qual um desses reis pastores da história sagrada, ele, ao anoitecer de qualquer dos dias encantadores que um clima propício prodigaliza ao Brasil, olha o bom arranjo e abundância que o cercam, os celeiros e despensas recheadas, as searas risonhas, os rebanhos numerosos e nítidos, a família bem morigerada e feliz, os escravos fartos, sem cuidado da seguinte manhã, para o qual um senhor benfazejo providencia. Esta contemplação o enche de doce satisfação, de inocente orgulho; ele se regozija no foro de sua consciência, e, na exaltação de sua alma, levanta para o céu os olhos umedecidos pelo júbilo e gratidão.[21]

No Brasil do século XIX, a hegemonia cultural e política estava fundada no pressuposto de que os senhores eram os responsáveis pelo governo dos dependentes. A constituição das relações de dependência, a seu turno, dava-se em torno da ideologia do favor. Nessa chave, conquistas eram lidas como concessões e direitos, como liberalidades oriundas da vontade senhorial. Assim, segundo essa ótica, escravos e libertos não teriam direitos, mas gozavam de favores que poderiam, a qualquer momento, ser revogados por aquele que lhes haviam concedido.

Essa lógica era tão arraigada que tinha impacto direto nas possibilidades de exercer direitos sobre a terra. Veja-se, por exemplo, o caso dos agregados. Como mencionei, o que caracterizava essa relação social era o fato de o agregado residir, usar e trabalhar na terra por suposto favor do senhor. Então, ao longo do século XIX, foi se formando nos tribunais o entendimento de que a existência do favor fazia com que os agregados não pudessem adquirir domínio sobre as terras que ocupavam, ainda que aí residissem e trabalhassem há muito tempo. Alguns processos se referem, até mesmo, a um papel de favor, que seria o documento que comprovaria a relação de dependência (Dias Paes, 2018).

A negação aos dependentes de direitos sobre a terra foi se expandindo com o passar dos anos. Ao longo do século XIX, o tipo de direito sobre a terra que teriam os dependentes era um tema em disputa nos tribunais. Com o avanço do século, foram se assentando entendimentos que restringiam esses direitos (Dias Paes, 2018). Por exemplo, em 1878, o projeto de código civil apresentado por José Thomaz Nabuco de Araújo negava aos dependentes a possibilidade de adquirir domínio pelo exercício da posse sobre um terreno ocupado, uma vez que eram considerados incapazes de ter “intenção dominical”.[22] Essa lógica foi mantida no Código Civil de 1916, que esteve em vigência, no Brasil, até 2002. O artigo 487 desse Código determinou que: “Não é possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.[23]

Voltando ao caso de Anastacio, Simão e João, ele deixa entrever que o momento da concessão da liberdade era um rito central nesse processo de produção de dependentes e estabelecimento de relações de favor (Chalhoub, 2003). A concessão de alforria e de direitos de uso sobre a terra não gerariam, do ponto de vista dos senhores, a quebra do vínculo de dependência. Pelo contrário, esperava-se que os libertos fossem gratos por essa concessão para sempre. A ingratidão era, inclusive, uma das causas legais de revogação da alforria e estava prevista no título 63, do livro 4o, das Ordenações Filipinas:

Se alguém forrar seu escravo, livrando-o de toda a servidão, e depois que for forro, cometer contra quem o forrou, alguma ingratidão pessoal em sua presença, ou em ausência, quer seja verbal, quer de feito e real, poderá esse patrono revogar a liberdade, que deu a esse liberto, e reduzi-lo à servidão, em que antes estava.[24]

Joanna, parte da classe senhorial que garantia a reprodução cotidiana da ideologia do favor na sociedade brasileira, mobilizou, no processo judicial contra Anastacio, Simão e João, a possibilidade de revogação da alforria dos libertos por ingratidão. Ela ameaçou:

Quanto mais, existindo além da ilegalidade de doação; a cláusula de poderem ser os Embargantes [Anastacio, Simão e João] lançados fora pela Embargada [Joanna] sua senhora, quando estes deixarem de preencher as fórmulas, e respeito devido, tanto a Embargada sua senhora, como as mesmas cinzas de seu senhor, que não se contentando com as suas liberdades, que aliás inda lhes podem ser privadas, pela ingratidão, se avançam a querer uma situação de terras próprias, com casas de vivenda, com valor do melhor de um conto de réis; e demais, a mais destruindo os Matos, pondo-os em Lenhas, e edificando casas.[25]

Desde o período colonial, a ingratidão foi um elemento chave dos processos judiciais que tinham como objetivo reescravizar libertos. Mesmo em casos nos quais supostamente existiam outros motivos para a reescravização, a ingratidão costumava ser alegada pelos senhores, certos que esse seria um argumento jurídico mais forte, tendo em vista seu caráter estruturador das relações de dependência. Em geral, nesses processos, o que os senhores identificavam como ingratidão eram tentativas dos libertos de afrouxar os laços de dependência e atuar com mais autonomia (Pinheiro, 2018). De acordo com Grinberg (2013), a norma das Ordenações Filipinas que possibilitava a revogação da alforria por ingratidão foi um dos dispositivos legislativos mais citados em ações de escravidão e de manutenção da liberdade que tramitaram perante o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro até, aproximadamente, a década de 1860, quando seu uso passou a ser menos frequente.

A ingratidão também estava presente em processos fundiários. Por exemplo, em um processo ajuizado em 1853, perante o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, os supostos senhores da terra em disputa afirmaram sobre um de seus pretensos agregados:

[…] até a bem pouco tem este agregado amplamente desfrutado aquele pasto e todas as suas dependências por favor que lhe tem continuado a fazer os suplicantes visto como não só se conhecia o seu senhorio como também se confessava grato ao favor que deles recebia; acontece porém que em dias do corrente mês aquele agregado cego pela ambição e levado por sugestões de pessoas desafetas aos suplicantes, declaram em juízo não viver a seu favor e sim em sua propriedade; portanto não mais podem os suplicantes tolerar que continuem a desfrutar sua propriedade, que se mostra ingrato e desconhecido aos seus imensos favores e por isso pretendem pelos meios competentes expulsar ao referido seu agregado Manoel Antonio Nunes da morada que lhe emprestaram e bem assim haver o pagamento de dez bois tambeiros que naquele ano lhe emprestaram e nunca mais lhes foram restituídos, e indenizações da casa mangueiras valos e cercas que existiam no pasto da porteira quando ali foi habitar o suplicado que hoje não existem ou se acham em completa ruína pelo [ilegível] do mesmo suplicado que só cuidou em desfrutar os cômodos que lhe proporcionaram os suplicantes e nunca da sua conservação e melhoramento.[26]

Assim como, nesse processo, os supostos senhores da terra atrelaram a ingratidão à má administração dos bens pelos dependentes, Joanna tinha como base de seu argumento contra Anastacio, Simão e João o fato de que, na carta de alforria, Felix tinha estabelecido que ela poderia tomar conta das terras caso os libertos não a soubessem administrar. Esse tipo de ressalva em manumissões que concediam parcelas de terras era comum. Também eram frequentes cláusulas que impediam a transferência da terra pelos libertos a pessoas que não fossem herdeiras do antigo senhor. O que subjazia todas essas disposições era a ideia que os libertos seriam incapazes de gerir-se em liberdade (Guimarães, 2009).

A suposta incapacidade dos libertos de se gerir em liberdade justificava a manutenção dos laços de dependência e, nos processos judiciais, acabava se confundindo com o instituto da ingratidão. Porém, no caso de Anastacio, Simão e João, a má administração tinha a ver ainda com outro aspecto: o afrouxamento da relação de dependência por meio do modo de vida.

Antes de mais nada, é importante esclarecer que Joanna ajuizou contra Anastacio, Simão e João um tipo específico de processo: um embargo de obra nova. Esse tipo de ação era utilizado para frear a construção de algum edifício ou obra, por um terceiro, em terreno do autor dos embargos. Ou seja, mais do que o terreno em si, a construção de um edifício era o ponto fulcral desse tipo de ação. Esse aspecto fica bastante evidente na argumentação de Joanna ao longo do processo e elucida dimensões interessantes da experiência da liberdade e das tentativas de manutenção dos laços de dependência, por parte dos senhores, no Brasil oitocentista.

Ao descrever os atos de ingratidão e má administração das terras por Anastacio, Simão e João, Joanna ressaltou que eles queriam “terras próprias, com casas de vivendas” cujo valor seria maior que um conto de réis, uma quantia não irrisória naquele período. Assim, o que mais incomodou Joanna foi o fato de que os libertos claramente atuavam no sentido de se constituírem como proprietários autônomos, como senhores das parcelas de terra que tinham recebido. As casas de vivenda eram construções mais ao estilo português e normalmente eram os edifícios principais das fazendas ou do núcleo domiciliar. No dicionário de Bluteau, vivenda é definida como domicílio e, no verbete, estão indicadas as referências em latim ao domicilium e ao domus, os lugares de habitação do dominus, do chefe de família, pai de família ou cabeça de casal.[27]

Aqui, uma vez mais, a experiência atlântica é reveladora dos significados das ações dos libertos. Nas sociedades coloniais africanas, a arquitetura das casas expressava, de maneira bastante clara, o status social de seus habitantes. Na Benguela de finais do século XVIII, os mapas populacionais e as listas nominativas indicam a existência de quatro tipos de habitação: casas de sobrado, casas térreas de telha, casas cobertas de palha e sanzalas. A documentação portuguesa analisada por Guedes (2014) se refere às sanzalas como pequenas casas cobertas de palha, análogas às construções do gentio do sertão. Pouco mais da metade da população benguelense vivia, àquele tempo, em casas de palha ou em sanzalas. As sanzalas eram majoritariamente governadas por mulheres libertas e ocupadas por elas e seus escravos. Já os sobrados e as casas de telha eram chefiadas por brancos. Assim, havia marcadores de raça e de hierarquia social muito claros no que dizia respeito aos tipos de habitação.

Voltando ao caso de Anastacio, Simão e João, Joanna os acusava de serem “mal intencionados, e destemidos pretos”, que praticavam “toda a qualidade de ingratidão”, apesar de ainda estarem sujeitos a ela.[28] Portanto, o raciocínio de Joanna se desenha da seguinte maneira: a construção de uma casa de vivenda –ou seja de uma casa que não correspondia ao status social que ela considerava que os réus tinham– era evidência de sua incapacidade para bem administrar o terreno e uma exteriorização de seu destemor e ingratidão.

Anastacio, Simão e João rebateram as alegações de Joanna dizendo que administravam bem as terras e cumpriam as condições estabelecidas na carta de alforria. Para reforçar sua defesa, juntaram ao processo uma certidão de outra ação judicial iniciada por Joanna. Nela, Joanna procurava desalojar Adão, também libertado por Felix. Assim como Anastacio, Simão e João, Adão tinha recebido, no momento da alforria, uma parcela de terras com a condição de que, se não cuidasse bem dela, Joanna poderia tomá-la de volta dando a Adão, em contrapartida, uma quantia para o sustento dos “mais pequenos”. Adão rebateu as alegações de Joanna dizendo que tinha sempre cuidado bem do terreno, tendo feito, inclusive, casa para morar. Não pude ter acesso ao processo completo que Joanna ajuizou contra Adão. Porém, as informações presentes no documento aqui analisado indicam que Adão também havia construído uma casa que acabou por ser central no processo que visava desalojá-lo. Assim, há alguma probabilidade que Joanna tampouco ficou satisfeita com a construção realizada por Adão. Ao final, o juiz decidiu pela permanência de Adão na parcela de terra, pois considerou que Joanna não tinha provado que ele não sabia administrar e cuidar das terras.[29]

Ao longo de ambos os processos –o ajuizado contra Anastacio, Simão e João e o que tinha como réu Adão–, os réus sempre argumentaram que estavam agindo de acordo com a última vontade de seu antigo senhor e que os atos que estavam praticando nos terrenos em nada faltavam com o respeito a Joanna ou manifestavam ingratidão. Todas as obras que haviam feito estavam “nos termos que seu ex-senhor lhe deixou para morarem”.

Essa mesma Sentença também se fundou, juridicamente, no documento de f 20 [transcrição da sentença prolatada no processo que Joanna ajuizou contra Adão], e com ele comprovaram os Apelados [Anastacio, Simão e João] a sinistra tenção da Apelante [Joanna] ambiciosa, que não pretende mais senão a perseguição dos Réus [Anastacio, Simão e João]; não obstante que estes ainda lhe tributam o respeito devido de patronato, pela causal da infeliz sorte da escravidão em que viviam, sem embargo de que contra a vontade da mesma Apelante estão hoje em sua plena liberdade, o que agradecem às cinzas do Autor da Escritura de f 11 [Felix dos Santos]![30]

A precariedade da liberdade fazia com que os libertos tivessem que agir de modo que pudessem alargar sua autonomia sem correrem o risco de ser percebidos como ingratos e ter sua liberdade contestada em juízo. Nesse contexto de precariedade estrutural, uma das estratégias mais importantes para conseguir resguardar a própria liberdade era ser reconhecido como livre pela comunidade na qual se estava inserido.

Os registros civis e os documentos escritos não eram disseminados em todo o território brasileiro e tampouco eram percebidos por juízes e advogados como elementos essenciais para a comprovação judicial de um estatuto jurídico. Nos processos, mais importante que os documentos escritos, eram os depoimentos de testemunhas. As testemunhas declaravam se uma pessoa vivia como livre ou vivia como escrava. O tipo de tarefa doméstica ou o trabalho realizado, as roupas e sapatos, o tom de voz que se usava para falar com alguém, todos esses elementos poderiam ser mobilizados para se comprovar, em juízo, que uma pessoa vivia como livre ou vivia como escrava e, portanto, era juridicamente livre ou escrava. Ou seja, garantir a manutenção de uma situação de liberdade significava, também, fazer-se perceber como uma pessoa livre pelos membros de seu entorno social (Dias Paes, 2018).

Em teoria, uma pessoa livre não poderia se tornar escrava por meio do exercício da posse. Na prática, no entanto, como os processos judiciais deixam evidente, o tratamento continuado de alguém como escravo, o viver como escravo, estava na base de várias decisões judiciais em prol da escravidão. Em um processo brasileiro do século XIX, por exemplo, uma das testemunhas do senhor, em uma tentativa de provar a condição de escravo do autor da ação, afirmou que, um dia na casa do senhor, ouviu-o dizer ao escravo que buscasse um copo de água com um tom imperativo, como era o tom com o qual os senhores se referiam a seus escravos.[31] Já em um processo de Benguela, o fato de duas libertas terem sido entregues como escravas à suposta senhora foi alegado por ela, primeiro, como evidência de que elas eram, de fato, escravas e, em seguida, para comprovar desconhecimento da liberdade e evitar uma condenação criminal por escravização ilegal.[32]

Perceber-se como livre tinha uma relação bastante estreita com o uso da terra. Havia atos de posse que eram considerados como de senhor e possuidor, como, por exemplo, constituir agregados. A análise de processos judiciais também mostra que alguns usos da terra por parte de pessoas tidas como dependentes eram interpretadas como atos que ameaçavam os laços de dependência constituídos (Dias Paes, 2018: 51-70).

Isso foi nitidamente o que aconteceu no caso de Anastacio, Simão e João. Quando os libertos mudaram o modo de ocupação da terra e quiseram construir casas de vivenda –ou seja, casas de senhor–, Joanna considerou que eles não sabiam administrar sua propriedade e, portanto, eram ingratos, mal intencionados e destemidos. Por outro lado, para Anastacio, Simão e João, essas construções poderiam significar uma evidência a mais de que eles eram livres, senhores de si, o que os poderia colocar a salvo de uma futura reescravização, como a ameaçada por Joanna. Afinal, tanto no Brasil quanto em Angola, a arquitetura das casas tinha uma clara relação com a hierarquia social das pessoas que nelas habitavam e, principalmente, com as pessoas que governavam essas casas. Nesse contexto, se Anastacio, Simão e João, de fato, construíssem para si e seus familiares casas de vivenda, estariam dando mais um passo no sentido de consolidar sua posição de livres perante a comunidade em que viviam, o que poderia ser central em um eventual processo judicial de reescravização. Essa importância social da casa também ajuda a explicar a voracidade com que Joanna lutou contra a construção dos edifícios pelos libertos. Não se tratava apenas de construir uma casa, mas de dar mais um passo no sentido do afrouxamento dos laços de dependência que ligavam os libertos a ela. Assim, o acesso à terra era tanto uma expectativa de direito forjada na experiência das sociedades do Atlântico Sul quanto uma estratégia que poderia garantir a liberdade de alguém ou de seus familiares.

O juiz de primeira instância decidiu a favor de Anastacio, Simão e João. Porém, não satisfeita, Joanna apelou da decisão para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro e, aí, os desembargadores anularam todo o processo sob o argumento de que ele havia sido julgado por juiz incompetente. Não se sabe o que aconteceu com os libertos depois disso. Pode ser que tenham conseguido manter sua liberdade e sua parcela de terra e, eventualmente, até mesmo construir, nela, casas melhores do que as que já tinham. Mas pode ser também que Joanna tenha continuado com suas investidas e eles tenham acabado por ter um destino similar a tantos outros, com a perda da liberdade ou a restrição dos direitos que tinham sobre o terreno.

De qualquer maneira, o caso de Anastacio, Simão e João deixa evidente que o acesso à terra tinha um papel central na experiência de liberdade dos libertos e poderia também ser uma importante arma em suas estratégias de manter e, até mesmo, expandir sua margem de autonomia. Além disso, é bastante plausível pensar que as estratégias de manutenção da liberdade e afrouxamento das relações de dependência não foram concebidas, em sua integralidade, depois que os africanos escravizados chegaram à América. Apesar da enorme violência do processo de escravização na África e na travessia transatlântica, os africanos não perdiam sua experiência anterior e sua visão de mundo. Pelo contrário, eles procuravam reproduzi-las, na medida do possível, na América. Assim, levar em consideração que havia um ambiente cultural –e jurídico– compartilhado no Atlântico Sul e o fato de a grande maioria dos escravos, no Brasil, terem sido africanos ou seus descendentes diretos podem jogar novas luzes nas pesquisas sobre relações de dependência e expectativas de direitos, tanto no Brasil quanto, de modo mais geral, no restante da América Latina.

Referências

1. Alberto, P. (2018). Liberta by Trade: Negotiating the Terms of Unfree Labor in Gradual Abolition Buenos Aires (1820s-30s). Journal of Social History, 1-33. https://doi.org/10.1093/jsh/shy035.

2. Alencastro, L. F. (2000). O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. Companhia das Letras.

3. Alfagali, C. (2019). Conflito de terras nos sertões de Angola: estudo de caso da disputa pelas terras de Ilamba, século XVIII. Revista de História, 178. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2019.144124.

4. Alvarenga, F. M. (2019). De terras indígenas à princesa da serra fluminense: o processo de realização da propriedade cafeeira em Valença (Província do Rio de Janeiro, século XIX). Paco Editorial.

5. Ariza, M. B. A. (2014). O ofício da liberdade: trabalhadores libertandos em São Paulo e Campinas (1830-1888). Alameda.

6. Avelino, C. (2018). Os sentidos da liberdade: trajetórias, abolicionismos e relações de trabalho no Vale do Cotinguiba no pós-abolição (Sergipe, 1880-1930). (Tese de doutorado). Universidade Federal Fluminense, Niterói.

7. Azcuy Ameghino, E. (1995). El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense. García Cambeiro.

8. Candido, M. (2013). An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland. Cambridge University Press.

9. Candido, M. (2018). Fronteiras da escravidão: escravatura, comércio e identidade em Benguela (1780– 1850). Ondjiri.

10. Candido, M. (2020). Understanding African women’s access to landed property in nineteenth-century Benguela. Canadian Journal of African Studies. https://doi.org/10.1080/00083968.2020.1749095.

11. Candioti, M. (2020). Free Womb Law, Legal Asynchronies, and Migrations: Suing for an Enslaved Woman’s Child in Nineteenth-Century Río de la Plata. The Americas, 77 (1), 73-99. https://doi.org/10.1017/tam.2019.109.

12. Cantisano, P. & Dias Paes, M. A. (2018). Legal Reasoning in a Slave Society (Brazil, 1860–88). Law and History Review, 36 (3), 471-510. https://doi.org/10.1017/S0738248018000196.

13. Chalhoub, S. (2003). Machado de Assis, historiador. Companhia das Letras.

14. Chalhoub, S. (2012). A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. Companhia das Letras.

15. D’Agostino, V. (2012). Expansión de la frontera y ocupación del nuevo sur: los partidos de Arenales y Ayacucho (Provincia de Buenos Aires, 1820-1900). Prometeo Libros.

16. De la Fuente, A. & Gross, A. (2020). Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia, and Louisiana. Cambridge University Press.

17. Dias Paes, M. A. (2018). Escravos e terras entre posses e títulos: a construção social do direito de propriedade no Brasil (1835-1889). (Tese de doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

18. Dias Paes, M. A. (2019). Escravidão e direito: o estatuto jurídico dos escravos no Brasil oitocentista (1860-1888). Alameda.

19. Edwards, E. (2020). Hiding in Plain Sight: Black Women, the Law, and the Making of a White Argentine Republic. The University of Alabama Press.

20. Espíndola, A. (2016). Papéis da escravidão: a matrícula especial de escravos (1871). (Tese de doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

21. Freitas J. B. (1994). Slavery and Social Life: Attempts to Reduce Free People to Slavery in the Sertão Mineiro, Brazil (1850-1871). Journal of Latin American Studies, 26 (3), 597-619. https://doi.org/10.1017/S0022216X00008531.

22. Freudenthal, A. (2005). Arimos e fazendas: a transição agrária em Angola. Edições Chá de Caxinde.

23. Garavaglia, J. C. (1999). Pastores y labradores de Buenos Aires: una historia agraria de la campaña bonaerense (1700-1830). Ediciones de la Flor.

24. Gelman, J. (1998). Campesinos y estancieros: una región del Río de la Plata a fines de la época colonial. Editorial Los Libros del Riel.

25. Grinberg, K. (2013). Re-enslavement, Rights and Justice in Nineteenth-Century Brazil. Translating the Americas, 1, 141-159. http://dx.doi.org/10.3998/lacs.12338892.0001.006.

26. Grinberg, K. (2016). Illegal Enslavement, International Relations, and International Law on the Southern Border of Brazil. Law and History Review, 35 (1), 31-52. https://doi.org/10.1017/S0738248016000547.

27. Grinberg, K. & Mamigonian, B. (2017). Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre (Brésil, XIXe siècle). Brésil(s): sciences humaines et sociales, 11. https://doi.org/10.4000/bresils.2138.

28. Guedes, R. (2014). Casas e sanzalas (Benguela, 1797-1798). Veredas da História, 1, 55-85. ISSN 1982-4238.

29. Guimarães, E. (2009). Terra de preto: usos e ocupação da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1850-1920). Editora da Universidade Federal Fluminense.

30. Guyer, J. (2009). Wealth in People, Wealth in Things: Introduction. The Journal of African History, 36 (1), 83-90. https://doi.org/10.1017/S0021853700026980.

31. Kopytoff, I. & Miers, S. (orgs.) (1977). Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives. University of Wisconsin Press.

32. Leipnitz, G. T. (2016). Vida independente, ainda que modesta: dependentes, trabalhadores rurais e pequenos produtores na fronteira meridional do Brasil (c. 1884-c. 1920). (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

33. Lima, H. E. (2005). Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho no século XIX. Topoi, 6 (11), 289-326. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101X006011004.

34. Lima, H. E. (2009). Freedom, Precariousness, and the Law: Freed Persons Contracting out their Labour inNineteenth-Century Brazil. International Review of Social History, 54, 391-416. https://doi.org/10.1017/S0020859009990356.

35. Machado, M. H. (1988). Em torno da autonomia escrava: uma nova direção para a história social da escravidão. Revista Brasileira de História, 8 (16), 143-160. ISSN 0102-0188.

36. Mamigonian, B. G. (2017). Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. Companhia das Letras.

37. Marquese, R. B. (1997). A administração do trabalho escravo nos manuais de fazendeiro do Brasil Império (1830-1847). Revista de História, 137, 95-111. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i137p95-111.

38. Mattos, H. M. (1998). Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista (Brasil, século XIX). Nova Fronteira.

39. Mattos, H. M. & Rios, A. M. (2004). O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. Topoi, 5 (8), 170-198. https://doi.org/10.1590/2237-101X005008005.

40. Mayo, C. (2004). Estancia y sociedad en La Pampa (1740-1820). Biblos.

41. McKinley, M. (2016). Fractional Freedoms: Slavery, Intimacy, and Legal Mobilization in Colonial Lima, 1600-1700. Cambridge University Press.

42. Mendonça, J. M. N. (2012). Sobre cadeias e coerção: experiências de trabalho no centro-sul do Brasil no século XIX. Revista Brasileira de História, 32 (64), 45-60. https://doi.org/10.1590/S0102-01882012000200004.

43. Miller, J. (1988). Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830. University of Wisconsin Press.

44. Motta, M. (2008). Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. Editora da Universidade Federal Fluminense.

45. Oliveira, V. (2015). Gender, Foodstuff Production and Trade in Late-Eighteenth Century Luanda. African Economic History, 43, 57-81. ISSN 2163-9108.

46. Ortiz, H. (2014). Costumes e conflitos: a luta pela terra no norte do Rio Grande do Sul (Soledade, 1857-1927). (Tese de doutorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

47. Pedroza, M. (2011). Engenhocas da moral: redes de parentela, transmissão de terras e direitos de propriedade na freguesia de Campo Grande (Rio de Janeiro, século XIX). Arquivo Nacional.

48. Pena, E. S. (2001). Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a Lei de 1871. Editora da Unicamp.

49. Pinheiro, F. D. (2018). Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819). Fino Traço.

50. Santos, M. E. V. (2016). Experiências de mobilidade dos trabalhadores do açúcar entre a abolição e o imediato pós-abolição (Zona da Mata Sul de Pernambuco, 1884-1893). Revista Perspectiva Histórica, 7, 75-90. ISSN 2446-9459.

51. Scott, R. (2011). Paper Thin: Freedom and Re-enslavement in the Diaspora of the Haitian Revolution. Law and History Review, 29 (4), 1061-1087. https://doi.org/10.1017/S0738248011000538.

52. Silva, D. B. D. (2017). The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780–1867. Cambridge University Press.

53. Silva Júnior, W. L. (2020). No limiar da escravidão. Uma mirada global sobre os debates em torno de coartados em Cuba (1856) e statuliberi no Brasil (1857). Revista de História, 179. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2020.153407.

54. Slenes, R. (1976). The Demography and Economics of Brazilian Slavery (1850-1888). (Tese de doutorado). Stanford University, Stanford.

55. Slenes, R. (1992). Malungo, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista Usp, 12, 48-67. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i12p48-67.

56. Slenes, R. (2011). Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava (Brasil Sudeste, século XIX). Editora da Unicamp.

57. Tell, S. (2008). Córdoba rural: una sociedad campesina (1750-1850). Prometeo Libros.

58. Thornton, J. (2011). Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800. Cambridge University Press.

59.Vansina, J. (1990). Paths in the Rainforests: Toward a History of Political Tradition in Equatorial Africa. University of Wisconsin Press.

60. Villa, C. E. V. (2008). Produzindo alforrias no Rio de Janeiro no século XIX. (Dissertação de mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

61. Zamora, R. (2017). Casa poblada y buen gobierno: oeconomia católica y servicio personal en San Miguel de Tucumán (siglo XVIII). Prometeo Libros.

Notas

[2] Rugendas, J. M. Viagem pitoresca através do Brasil, desenho 14, disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon94994/icon94994_175.jpg

[3] Rugendas, J. M. (1972). Viagem pitoresca através do Brasil. Edusp.

[4] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de referência 84.0.ACI.00007, apelante Joana Maria da Conceição, apelado João, ano inicial 1835, ano final 1838, caixa 3.696, local São Gonçalo, microfilme AN_035_2006, p. 3.

[5] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 10.

[6] Freitas, A. T. (1876). Consolidação das leis civis. B. L. Garnier, p. 36, 653-654; Loureiro, L. T. (1861). Instituições de direito civil brasileiro. Tipografia Universal, tomo 1, p. 34; Malheiro, A. M. P. (1976). A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Vozes, tomo 1, p. 118-121.

[7] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 12-13.

[8] Essa prática foi extensamente discutida pela historiografia que se ocupou da chamada brecha camponesa ou economia autônoma dos escravos. Para uma análise detalhada desses debates, ver Guimarães (2009: 29-48).

[9] Sobre os manuais de fazendeiro, ver Marquese (1997).

[10] Werneck, F. P. L. (1863). Memoria sobre a fundação e costeio de uma fazenda na Provincia do Rio de Janeiro. Eduardo & Henrique Laemmert, p. III-IV.

[11] Werneck (1863), p. 40.

[12] Werneck (1863), p. 41.

[13] Para uma análise mais minuciosa acerca das semelhanças arquitetônicas entre construções africanas e fogos de escravos no Brasil, ver Slenes (2011).

[14] Pereira, J. C. (1970). Gravuras Portuguesas, estampa n. 33.

[15] Castro, V. (1905). Provincia de Angola: album de aspectos, vida e costumes do interior da Africa occidental portugueza.

[16] Bluteau, R. (1712). Vocabulario portuguez, e latino. 8 tomos. Collegio das Artes da Companhia de JESU, tomo 2, p. 53.

[17] Bluteau. (1712), tomo 6, p. 200.

[18] Silva, A. M. (1789). Diccionario da lingua portugueza. Officina de Simão Thaddeo Ferreira, tomo 1, p. 41.

[19] Bluteau. (1712), tomo 1, p. 168.

[20] Taunay, C. A. (1839). Manual do agricultor brazileiro. Typographia Imperial, e Constitucional de J. Villeneuve e Comp., p. 118.

[21] Taunay. (1839), p. 119.

[22] Araujo, J. T. N. (1878). Codificação civil: projecto. Typographia Perseverança, p. 192-193.

[23] Brasil. (1916). Lei n. 3.071 de 1o de janeiro de 1916: Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm

[24] Almeida, C. M. (1870). Codigo Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal recopiladas por mando D’el-Rey D. Philippe I. Typographia do Instituto Philomathico, livro 4, p. 865-866.

[25] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 16. Réis era a moeda da época. Um conto de réis era o equivalente a mil réis.

[26] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 1.385, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de referência 84.0.ACI.10582, apelante Tristão José de Oliveira, apelado Joaquim Tomás da Silva Prado, ano inicial 1853, ano final 1861, caixa 600, galeria C, local Cruz Alta, p. 157.

[27] Bluteau. (1712), tomo 8, p. 534-535.

[28] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 71.

[29] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 21-23.

[30] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 11, p. 63.

[31] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, processo n. 12.098, fundo 84 Relação do Rio de Janeiro, série apelação cível, código de referência 84.0.ACI.00137, apelante Bento, apelado Joaquim Maria Rosa, ano inicial 1868, ano final 1869, caixa 3.694, local Rio de Janeiro, microfilme AN_077_2006, pp. 74-75.

[32] Tribunal da Comarca de Benguela, 1866, autos cíveis de depósito de duas libertas de nomes Bibiana Catumbo, e Theresa Caleço, a requerimento do Curador dos escravos e libertos.

Recibido: 24/06/2020

Aceptado: 20/10/2020