Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Quinto Sol, vol. 29, nº 1, enero-abril de 2025, ISSN 1851-2879, pp. 1-21

http://dx.doi.org/10.19137/qs.v29i1.8477

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Dossier

Cuando la contracultura dejó de ser joven: memorias de Miguel Grinberg y sus aportes para la construcción de una generación

When counterculture entered adulthood: memoirs of Miguel Grinberg and his contributions to the construction of a generation

Quando a contracultura deixou de ser jovem: as memórias de Miguel Grinberg e suas contribuições para a construção de uma geração

Pablo Daniel Collado

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

Argentina

Correo electrónico: pdcollado@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8881-2486

Resumen

El trabajo recupera una serie de intervenciones desarrolladas por el periodista y productor cultural Miguel Grinberg entre los años 1980 y 1988, tendientes a consolidar una memoria de la contracultura argentina y global en su versión original. A partir de esta reconstrucción, se analizan una serie de problemas relacionados con la complejización del hasta entonces naturalizado vínculo entre contracultura y juventud, y con la definición de una primera identidad generacional “sesentista” a escala de Argentina. Asimismo, se atienden las particularidades que adquirieron las narrativas contraculturales en cuanto modalidad de tramitación del pasado argentino reciente en el contexto de la llamada “transición” a la democracia.

Palabras clave

contracultura; memorias; juventudes

Abstract

The work recovers a series of interventions developed by the journalist and cultural producer Miguel Grinberg between 1980 and 1988, aimed at consolidating a memory of the Argentine and global counterculture in its original version. From this reconstruction, a series of problems related to the complexity of the hitherto naturalized link between counterculture and youth, and to the definition of a first “sixties” generational identity on the scale of Argentina are analyzed. Likewise, the particularities that countercultural narratives acquired as a modality of processing the recent Argentine past in the context of the so-called “transition” to democracy are addressed.

Keywords

counterculture; memories; youth

Resumo

O artigo recupera uma série de intervenções desenvolvidas pelo jornalista e produtor cultural Miguel Grinberg entre 1980 e 1988, com o objetivo de consolidar uma memória da contracultura argentina e mundial em sua versão original. A partir dessa reconstrução, analisamos uma série de problemas relacionados à complexificação do vínculo até então naturalizado entre contracultura e juventude e à definição de uma primeira identidade geracional dos “anos sessenta” em Argentina. Também são analisadas as particularidades que as narrativas contraculturais adquiriram como forma de processar o recente passado argentino no contexto da chamada “transição” para a democracia.

Palavras-chave

contracultura; memórias; juventude

Recepción del original: 23 de agosto de 2022.

Aceptado para publicar: 22 de junio de 2023.

Introducción

Desde los primeros años ochenta del siglo pasado, las expresiones que habían participado de la escena contracultural argentina y global durante las dos décadas previas se volvieron objeto de conmemoraciones e interpretaciones retrospectivas. Muchas de ellas, mientras destacaban la potencia transformadora de aquel espacio original sugerían, a la vez, la necesidad de su reformulación en el marco de un contexto político y cultural diferente. Entre los actores que desde Argentina contribuyeron a este impulso memorialista ocupó un lugar destacado el productor y periodista Miguel Grinberg (1937-2022), quien tras haber sido uno de los más tempranos difusores de las ideas y estilos de la contracultura desde comienzos de la década de 1960, se convirtió en autor de algunos de los relatos canonizados acerca de su historia. En este trabajo propongo analizar las intervenciones testimoniales desarrolladas por Grinberg a lo largo de buena parte de la década de 1980, poniendo el foco en las experiencias editoriales cifradas alrededor de las revistas Mutantia, publicación que fundó y dirigió durante aquellos años, y Cantarock, de la que participó en calidad de columnista, procurando trasmitir los legados del proyecto contracultural a viejas y nuevas camadas de lectores.[1]

El concepto de contracultura, desde un origen marcado por su ambigüedad entre un estatus nativo y académico, en el contexto de la sociedad y la academia de los países centrales anglosajones (Yinger,1960; Roszak,1969; Clarke et al., 2014), en general ha sido utilizado en alusión a una de las facetas de la multiforme y heterogénea activación juvenil contestataria que protagonizó el período conocido como los “largos sesenta” a nivel global (Brown, 2012). Su amplio abanico de inspiraciones y modalidades expresivas incluyó una combinación de corrientes ideológicas (pacifismo, naturalismo/ecologismo), artísticas (nuevas vanguardias plásticas, cinematográficas y musicales, siendo estas últimas las que integradas a cierta etapa del pop y el rock internacional alcanzó los niveles máximos de relevancia), como así también de estilos de presentación y prácticas de vida cotidiana (usos de drogas con fines exploratorios y/o lúdicos, experimentaciones comunitarias, planteos de pautas alternativas de crianza y liberalización de las costumbres sexuales) a través de las cuales muchos jóvenes de la época buscaron demostrar un cuestionamiento radical a los rasgos percibidos como alienantes y represivos de la sociedad adulta.

En Argentina, la mayor parte de las interpretaciones contemporáneas de las expresiones contraculturales tendieron a considerarlas parte de un fenómeno importado y ajeno a los desarrollos nacionales más importantes. La continuidad de esta percepción quedó sintomáticamente reflejada en el escaso lugar que ocupó entre los temas estructurantes del campo de la historia reciente, hasta no hace demasiado tiempo concentrado en la violencia política como clave predominante de lectura. Es seguramente por ello que, a pesar de su evidente injerencia en el marco de las dinámicas de largo aliento iniciadas en este crucial fragmento del pasado reciente, la trayectoria de Grinberg ha sido escasamente abordada en términos académicos.

Miguel Grinberg estuvo entre los primeros jóvenes argentinos que desde los albores de los años sesenta se interesaron en participar activamente de los desarrollos de la contracultura global, asumiendo a la propia categoría en términos nativos desde el momento en que ella se popularizara hacia finales de la década. Siguiendo ese interés, jugó un rol especial como receptor de la variedad de ideas y corrientes que se forjaron a escala transnacional, procurando intervenir sobre ellas y ponerlas en juego dentro del convulsionado contexto social y político nacional desde plataformas de comunicación alternativa (como las míticas publicaciones Eco Contemporáneo y Contracultura integradas a la red del United Press Syndicate), y a partir de su práctica profesional como periodista y crítico cultural en medios de circulación masiva.[2] En paralelo a la renovación parcial de sus ámbitos de interés desde la década de 1980, que lo impulsaría al lanzamiento de nuevos emprendimientos,[3] su figura fue quedando asociada al papel de historiador y testimoniante de la contracultura en sus diferentes facetas (Grinberg, 1977),[4] alcanzando con sus opiniones un grado de centralidad no exenta de polémicas, tanto internas como externas a dicho movimiento. Mientras que los pocos artículos referidos a su trayectoria se concentran en su rol pionero para los desarrollos de la contracultura local durante los sesenta y setenta (Gatto, 2012; Manzano, 2017; Raggio, 2020), este trabajo focaliza en los inicios de su etapa madura, coincidente con la consolidación de su figura como voz autorizada para la transmisión de los balances y legados considerados valiosos de un proceso que se asumía en alguna medida agotado.

El análisis de este segmento de la biografía de Grinberg será abordado teniendo en cuenta dos problemas asociados. El primero de ellos se relaciona con las peculiaridades derivadas del contexto de producción de las primeras narrativas de la memoria contracultural argentina. Dichas elaboraciones, a las que Grinberg contribuyó junto a una multiplicidad de protagonistas y testigos de la escena original, se producían en un momento en el que, por un lado, el ciclo vital de sus autores los alejaba en términos generacionales de la juventud como sujeto naturalmente asociado a la vocación disruptiva e iconoclasta de la contracultura. Por el otro, se daban en el marco de una transformación de carácter epocal que signó la finalización de los llamados “largos sesenta” a nivel global y la simultánea emergencia de un fenómeno de “musealización” y “estetización” de su memoria, obturando la captación de sus sentidos contenciosos y políticos (Judt, 2005). Ambas circunstancias influyeron para que estos relatos, referidos a una etapa clausurada de la tradición contracultural, se articularan a la perfección con la fragmentación de esta última en formatos renovados que demostraban una integración institucional y comercial más fluida y una discursividad menos contestataria que en sus manifestaciones originales.[5]

El segundo problema, más estrictamente apegado al contexto nacional, se refiere a los posicionamientos que se desprenden de las primeras memorias contraculturales en relación a las contemporáneas demandas de revisión del pasado reciente focalizadas en las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. En este sentido, el discurso de los protagonistas de la escena contracultural tendió a coincidir con el amplio fragmento de la opinión pública proclive al juzgamiento de los responsables máximos de la represión ilegal y, en general, a la condena de la utilización de todo tipo de violencia como herramienta política. Desde esta perspectiva, algunos estudios han analizado las afinidades entre la nueva realidad del movimiento del rock argentino, ya legítima y masivamente consolidado, y las representaciones construidas en torno a un nuevo tipo de juventud políticamente comprometida con los valores cívicos y democráticos (Manzano, 2018b; Sánchez Trolliet, 2019). A partir del análisis propuesto, se procura identificar cuáles fueron las especificidades que en este contexto tendieron a plantear las memorias de Grinberg y de algunos otros exponentes de la generación “sesentista” en relación a la tramitación de dimensiones particularmente traumáticas de una etapa que buscaba ser dejada atrás.

La primera parte del trabajo se ocupa de relevar un conjunto de interpretaciones tendientes a elaborar un balance y una reformulación del proyecto contracultural planteadas a instancias de Grinberg desde comienzos de la década de 1980. La segunda sección, se concentra en las particularidades del discurso memorialístico con el que Grinberg terminó de definir su rol como “historiador” del movimiento del rock y la contracultura argentina. La tercera parte se ocupa de precisar el posicionamiento que la memoria contracultural fue demostrando en relación a la otra faceta de la identidad generacional asociada a la figura del militante político revolucionario, en sintonía con la centralidad que iban adquiriendo las demandas de revisión del pasado reciente relacionadas con la visibilización y el juzgamiento de los crímenes dictatoriales.

1. Reformulaciones de una contracultura en transición

En el invierno de 1980 nacía en la ciudad de Buenos Aires una nueva revista denominada Mutantia, que se atribuía el propósito de contribuir al establecimiento de una “zona de lucidez implacable”. Aunque su breve editorial de presentación no apelara al término “contracultura”, su contenido se encontraba cargado de temas y preocupaciones que habían signado a dicho movimiento durante las dos décadas anteriores, como la valoración del pacifismo y la “no violencia”, la expansión del fenómeno del rock en contextos que se presentaban autoritarios y la promoción de redes de comunicación alternativa.[6]

Sin embargo, la frase que cerraba la mencionada presentación sugería un cambio en relación al fragmento etario hasta entonces asociado a las propuestas de la contracultura. A través de ella se invitaba “a hacer del conocimiento y el aprendizaje un ejercicio cotidiano más, como jugar con los hijos, pasear con los amigos y descubrir el universo de la emoción” [resaltado propio]. La inclusión de una situación de crianza representaba en sí misma una señal de la entrada a la adultez tanto de los editores de la revista como de al menos una porción del universo de potenciales lectores. A pesar de ello, no dejaba de expresarse en la nota un mensaje dedicado a las nuevas generaciones, apostando a que fueran capaces de “iniciar un ciclo vital con la plenitud como experiencia cotidiana”.[7] La última nota del número era firmada por el propio Grinberg, a quien se presentaba como un exponente de la “generación del sesenta” en ese momento ligado a ocupaciones más actuales, como la dirección de un “centro de estudios dedicado a la documentación ecológica y prospectiva”, de cuyos resultados principales se nutriría la revista que se estaba poniendo en marcha.[8]

Entre los temas abordados no dejaban de ocupar un lugar significativo las elaboraciones retrospectivas acerca de los movimientos juveniles de los años sesenta, ofrecidas con el tono de un balance. Para Grinberg, la conclusión del ciclo de revueltas había demostrado tanto “la infecundidad de la protesta” como la “maravilla del acto de sembrar”, debiéndose asumir la elaboración de una suerte de “decantación” o “síntesis constructiva” como tarea de la nueva década.[9] El planteo era reforzado con la inclusión de textos escritos por autores de diferentes nacionalidades, quienes ofrecían interpretaciones no siempre favorables y coincidentes entre sí acerca del menguante proceso de radicalización generacional caracterizado como un ciclo de dos fases: una “exteriorista” o “contestataria”, propia de “la generación de Woodstock o Nanterre” de los sesenta; seguida de una tendencia hacia un “interiorismo meditativo” de la década siguiente.[10]

Algunas interpretaciones llegaban a conclusiones lapidarias. Era el caso, por ejemplo, de la del escritor y documentalista John de Graaf,[11] quien advertía de los “peligros de la contracultura” leídos a la luz de la experiencia de los “jóvenes alemanes” (“vanderwogel”), movimiento conformado en la Alemania de los años veinte por una camada generacional que más tarde pasaría a integrar el universo de adherentes al nazismo. En la carga subjetivista y existencialista de lo “vanderwogel”, De Graaf descubría una peligrosa afinidad con lo que luego conformó el núcleo de ideas de autores icónicos de la contracultura de los sesenta, como Theodore Roszak y Wilhem Reich, planteando un incómodo interrogante acerca de potenciales derivaciones de los procesos de radicalización por ella alimentados.

Por su parte, el brasileño Luiz Carlos Maciel proponía un balance más matizado y anclado en la realidad regional, inscripto en un momento de “encrucijada”. El autor partía de reconocer que la contracultura, nacida “del sofocamiento del siglo en los sesenta”, debía enfrentar dos décadas más tarde un desafío mayor signado por la “flexibilidad del enemigo”. Con esta referencia el autor aludía, en términos genéricos, a los procesos de democratización, mayor apertura cultural y liberalización de las costumbres, unida a la “cooptación” de expresiones hasta entonces subterráneas por parte de la industria y los medios de comunicación de masas. En términos generales, para Maciel la potencia “pura e intuitiva”, de esencia “necesariamente autodestructiva”, que el movimiento contracultural de los sesenta presentó en sus primeras etapas se encontraba agotada y todo posible avance pasaba a depender exclusivamente de los movimientos del adversario. Esto hacía que muchos de sus participantes “quedaran confundidos y con la sensación de una angustiada nostalgia de la revelación inicial”, sin encontrar en los nuevos desarrollos destellos de la “alegría original”. Este devenir creaba “enemigos internos” (antiguos exponentes contraculturales dedicados a repeticiones caricaturescas o superficiales) que resultaban más peligrosos aún que los actores y mecanismos dominantes del sistema a combatir. Según la conclusión de Maciel lo que cualquier iniciativa auténticamente disruptiva debía evitar era la “ilusión de institucionalización, ya sea bajo la forma de teorías, escuelas estéticas y especializaciones”, ideas que fatalmente anticipaban el “camino más seguro para matarla”.[12]

Aunque Grinberg compartiera el diagnóstico de Maciel en torno a los desafíos que enfrentaba el proyecto contracultural a comienzos de los ochenta, sus ideas para afrontarlos apuntaban en un sentido opuesto, es decir, hacia una dirección institucional e integrada. En este sentido, resulta notable que valorara positivamente la inserción de algunos de los protagonistas de dicho proyecto en el marco de entidades gubernamentales y empresariales, fenómeno observable en algunas expresiones originalmente alternativas en países anglosajones.[13] Así lo dejó expresado, por ejemplo, durante una entrevista que realizó al músico afroamericano Richie Havens en 1980, quien por entonces desarrollaba una gira que lo había traído a la Argentina. Ante la aseveración del entrevistado respecto a que dentro de las nuevas camadas generacionales “la mayoría quiere estar dentro del sistema”, Grinberg celebraba que muchos “integrados” se encontraran trabajando “de un modo más organizado” en agencias dedicadas a temas que significativamente coincidían con las que habían configurado el llamado problema de la juventud a partir de los años de la segunda posguerra. Entre esos temas estaban: “delincuencia y droga”, “embarazos no deseados” y “fugas del hogar”.[14]

Muy especialmente, Grinberg depositaba sus expectativas en la conformación de una “red alternativa mundial” de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas al cambio social a partir de la educación y de la planificación del desarrollo sustentable a largo plazo. En ocasión de una conferencia que ofreció en la ciudad de Trenque Lauquen en 1982, hizo público su convencimiento respecto a que “las ONG” iban a “cambiar radicalmente las reglas de juego dominadas por la religión, los ejércitos y las multinacionales”, y postuló que era un proceso ya iniciado desde hacía “un lustro atrás”. En cierto sentido, esta mirada actualizaba una idea presente en algunos proyectos que él mismo había impulsado desde comienzos de los años sesenta,[15] basados en la articulación de núcleos de civiles a través de carriles alternativos a las instituciones políticas y culturales “mainstream” orientadas a la conformación de un “4° mundo” pacifista, creativo y artesanal, superador de una guerra de ideologías que entendían anacrónicas (Gatto, 2012; Manzano, 2017).[16]

En el nuevo contexto, sin embargo, la propuesta de Grinberg focalizaba en actores y preocupaciones diferentes. En principio, procuraba evitar todo rasgo melancólico que remitiera a las viejas utopías, dirigiendo por el contrario la mirada hacia el futuro: “algunos creen que estamos repitiendo nostálgicamente los eslóganes contraculturales de los sesenta, ¡que miopía!... ¿vamos a trabajar para el pasado? … tiene tanta gente trabajando a su favor… ¿para qué poner más?”.[17] La cultura del futuro, justamente, era el nombre del grupo de reflexión que Grinberg conformó en 1981 junto a aproximadamente una decena de intelectuales y pedagogos.[18] De este núcleo se desprendió, a su vez, el proyecto educativo denominado “Multiversidad Buenos Aires” en 1982, orientado a la especialización en temáticas que combinaran el desarrollo creativo con el compromiso hacia los problemas sociales considerados más urgentes, como la ecología y el hambre en las regiones más perjudicadas del planeta. A diferencia de las iniciativas contraculturales de los sesenta, que habían apelado a la espontaneidad y la vocación iconoclasta de una generación de jóvenes “mufados”, los nuevos proyectos daban cuenta de la necesidad de una relación más atenta y selectiva respecto a las tradiciones del pasado: “quienes en otra década simpatizábamos con portavoces de la llamada contracultura (no en sus productos autodestructivos sino en sus elevadas expresiones), nos equivocábamos al atribuir a la Cultura un sinfín de cánones perimidos (en realidad existen cánones excluyentes o incluyentes)”.[19] Como había anticipado en el número lanzamiento de Mutantia al despuntar la década de 1980, Grinberg asumía que el proyecto contracultural había agotado una etapa de su desarrollo sin haber completado sus expectativas originales. No obstante, acudía a una cita de Albert Camus para ilustrar la esperanza que aún mantenía respecto a su posible continuación, bajo una nueva forma y a cargo de una generación diferente: “se llaman sobrehumanas aquellas tareas que los hombres cumplen en muy largo tiempo”.[20]

De la convicción de que parte de su generación se había perdido en la violencia y en la “frivolidad”, se desprendían los focos a los que Grinberg consideraba necesario atender para elaborar una nueva normatividad en un marco de inminente apertura política y cultural. Por un lado, a modo de antídoto frente los exacerbados peligros de frivolización en la que crecerían nuevas cohortes de adolescentes, era importante transmitir el sentido “desalienante” y “liberador” de las prácticas y expresiones de la contracultura original a través del relato de su historia. Por otro, también lo era sostener los postulados del pacifismo y la “no violencia” en un contexto en el que la asociación de su generación con el camino insurreccional se amalgamaba con la condena a los delitos de lesa humanidad en los que había incurrido la brutal represión dictatorial.

2. Una nostalgia inoportuna: las dificultades para la transmisión intergeneracional

Con el correr de la década de 1980 Miguel Grinberg profundizó su vocación por difundir la historia de la contracultura en sus diferentes facetas. A pesar de sus temores con respecto a la cristalización de una memoria ritualizada, el formato (auto)celebratorio con el que se dedicó a recordar sus hitos y figuras atentaba parcialmente contra esos recaudos.[21] La fundación de la revista Cantarock en 1983 por algunos de sus acompañantes en La cultura del futuro y Multiversidad fue otra muestra de la pulsión memorialista en marcha, en este caso dedicada específicamente al movimiento del rock argentino. La publicación contaba con Alberto “Pipo” Lernoud (otro epígono de la historia roquera y contracultural argentina) como redactor principal, mientras que Grinberg se sumaría bajo el rol de “historiador del rock” dentro de su staff.[22]

A la intención original de difundir la historia del rock en Argentina, se le agregaba la de actualizar y ampliar las bases del movimiento, incorporando referencias a figuras vinculadas a nuevas vertientes musicales (como el punk o la new wave), como así también a expresiones que hasta ese momento no se consideraban dentro de las estrictas fronteras genéricas del rock (como la canción melódica y la comprometida con la realidad latinoamericana). En este mismo sentido, a las voces autorizadas de la generación contracultural “sesentista” se sumarían las de una nueva camada de redactores, más atentos a las renovaciones estilísticas.[23] La ampliación del abanico etario también afectaba al universo de lectores interpelados por los temas tratados en la revista y que se expresaban a través de la dinámica sección de correo. En este sentido, Cantarock constituyó un interesante y complejo ensayo de comunicación intergeneracional que tuvo como objeto el ingreso a una nueva etapa de la tradición (contra)cultural.

Mientras desplegaba su vocación testimonial en sus intervenciones publicadas tanto en Mutantia como Cantarock, Grinberg se fue topando con una serie de dificultades y contradicciones que él mismo no dudó en explicitar. La molestia tenía que ver con cierto ánimo melancólico que lo invadía en cada evocación a hitos y acontecimientos de las décadas anteriores, las que se resistía a presentar como una suerte de edad dorada. Entre los factores de este inoportuno sentimiento, podemos aventurar una sensación de triple pérdida. Por un lado, de la potencialidad transformadora de las expresiones que se presentaban como continuidades o legados del movimiento contracultural original. En segundo lugar, de la propia juventud y la de sus primeros compañeros de ruta, lo que en términos biográficos implicaba un alejamiento del sujeto generacional asociado a la pulsión disruptiva del movimiento. Finalmente, de su capacidad de comunicación con las nuevas cohortes de lectores, quienes demostraban referencias culturales y usos lingüísticos cada vez más distantes.

Fue en el marco de Cantarock donde Grinberg esgrimió las conclusiones más tajantes respecto a la suerte de involución de la potencialidad transformadora de las expresiones más actuales inspiradas en la contracultura. En sus comparaciones entre los orígenes del movimiento del rock argentino y su presente al despuntar los años ochenta, por ejemplo, afirmaba que se estaba perdiendo el sentido comunitario de una “generación rebelde”,[24] que hacía que “nadie ni por asomo soñaba con ser una estrella” y dentro de la cual “público y músicos estaban en la misma, imaginando una comunicación y sociedad alternativa”.[25] Unos quince años más tarde, comprobaba con tristeza que “lo que hoy se llama rock en Bs. As. es un anestésico. Si no perturba, no turba, mas-turba como poster de la playboy”.[26] Incluso los aislados intentos de reeditar el ambiente original, a partir del regreso de grupos “fundadores” como Almendra, Manal y el dúo Pedro y Pablo, habían demostrado que “la fiesta no fue igual, sino una caricatura de fiesta”.[27] El contraste se extendía más allá de las fronteras de Argentina y afectaba al movimiento del rock a escala global: “cuando el rock cohesionó a la juventud de todo el mundo lustros atrás, giraba el mito de los jóvenes como autores de su destino. Hoy los conciertos son a beneficio de los infelices de África, no hay un mito transformador, sino una colecta para los famélicos”.[28]

La postura de Grinberg con frecuencia colisionaba con la de Lernoud, el otro redactor principal de Cantarock:

Pipo [Lernoud] me decía que evoco a veces al rock de hace 15 años como insinuando que entonces había más de todo. Nunca hay más de nada. Puede ser que se haya visualizado retrospectivamente alguna onda intensa que me como. Pero sucede que las cosas pasan demasiado rápido: todo acontece de manera vertiginosa y cuando nos damos cuenta ya no está entre nosotros. No he querido decir que ‘ayer fue mejor’. Ayer fue ayer. Es como esas películas que pasan reiteradamente por TV. Las volvés a ver como si fuese la primera vez y sabes que no es la primera vez. El problema consiste en que no tenemos presente.[29]

Poco antes de la citada afirmación, la inoportuna irrupción de la melancolía lo había motivado a renegar de su rol como “historiador” para pasar a adoptar la más genérica y actualizada especialización de “antropólogo” del movimiento: “No me ha dado por la nostalgia, … pero tal vez me deje atrapar por las postales del pasado … Damas y caballeros, dejo la historia del rock argentino, me dedico desde ahora a contar visiones del porvenir”.[30]

El segundo factor que alimentaba la nostalgia del periodista tenía que ver con el pasaje a una etapa diferente de su propia vida y de la generación “mufada” a la que había pertenecido, poniendo por primera vez en tensión la idea fuertemente arraigada de la juventud como sujeto clave del proyecto contracultural. La constatación de esta realidad lo había llevado inicialmente a resaltar el postulado de la juventud como un “estado de ánimo”: “ser joven, no es cuestión de calendario, sino un individuo capaz de sentir, razonar, sin dogmas, ser uno mismo”.[31] A mediados de 1985, señalaba que le daba pena “comprobar que gente conocida hace 20 años, gente que era muy transparente, muy polentosa, muy visionaria, 20 años después son una calamidad, casi que diría que son el enemigo también”. Lo “bajoneaba” que compañeros muy recientes, “que hace 5 años tenían ganas de hacer cosas muy hermosas…de pronto se casaron, tienen chicos y deben parar la olla y han dejado un poco de lado las cosas hermosas para llevar adelante la casa”. “Nada es fácil”, concluía, “pero uno no tiene por qué renunciar al niño que ha sido, o en última instancia –si lo perdió– al niño que puede ser, cada uno de nosotros puede ser su propio hijo, o sea, puede alumbrarse de manera digna”. La posibilidad se iba asumiendo, en todo caso, como de muy difícil concreción: “Con el paso de las décadas el oficio de ser joven se volvió muy complicado”.[32]

Con la aseveración citada en el párrafo precedente, Grinberg demostraba la amplitud y la persistencia, a comienzos de la década de 1980, del fenómeno que Valeria Manzano (2018a) definió como la “juvenilización de la cultura de masas”, una de las alteraciones clave de la sociedad argentina ocurrida en el tercer cuarto del siglo pasado. El proyecto contracultural, diseñado sobre un clivaje que basaba sus expectativas en las virtudes asociadas a las y los jóvenes y la juventud, no lograba desprenderse fácilmente de estas en un momento en que las dinámicas de contestación se habían clausurado a través de la represión y/o la integración, y sus protagonistas ingresaban en una etapa diferente de sus vidas.

El tercer motor de la nostalgia tenía que ver con la dificultad para comunicarse con las nuevas cohortes de lectores, cuestión que también se volvía especialmente notoria en Cantarock por su carácter más abiertamente intergeneracional. Ello se manifestaba en preferencias culturales cada vez más distanciadas, ya que Grinberg rechazaba de plano cualquier virtud intrínseca a las nuevas corrientes que se incorporaban a la tradición del rock argentino a medida que esta se consolidaba en los circuitos comerciales:

Detesto a los heavy rock. También a los que se embelesan con jingles y videos. Me aburro, no me gusta nadie. Me deprime la nueva trova cubana psicobolche y el jet-set de la canción comprometida, escuchados por la burguesía con complejos de culpa.[33]

Ese malestar con “lo nuevo” lo diferenciaba nuevamente de Lernoud y otros compañeros de redacción, quienes se mostraban mayormente atentos y selectivos respecto a las nuevas preferencias juveniles.[34] La desigual receptividad ante el surgimiento de nuevas corrientes y estilos también despertaba interminables debates entre los lectores, e instaló a la sección de correos como escenario de una discusión fuertemente representativa del entrecruzamiento generacional habilitado por la revista.

Los obstáculos de Grinberg para la comunicación intergeneracional iban más allá de los gustos musicales, ya que alcanzaban planos más estructurales como el de la complejidad de los temas que solía abordar y su propio estilo de escritura. Ello incluso se verificaba en el más ambicioso y selecto universo de Mutantia. En su número de diciembre de 1982, por ejemplo, se publicaba una carta de un lector de veinte años (cuyo nombre era Omar Raffo, aunque aclaraba que se apodaba “negrito”) que confesaba que no alcanzaba a comprender del todo la propuesta de la revista, a pesar de encontrarla fascinante. Grinberg animaba a los redactores a abandonar el tono de “solemnidad y acartonamiento”, como vía para “acortar la distancia entre la Edad Nueva y el Pueblo” e impedir que “la Era de Acuario quede sólo como cosa de intelectuales”.[35]

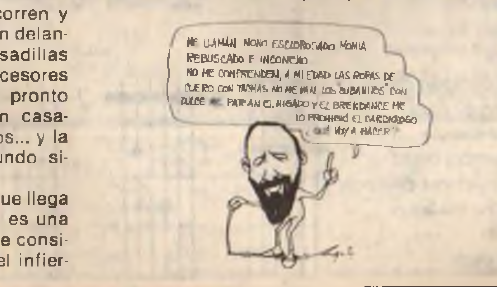

Imagen 1. Caricatura de Miguel Grinberg que ilustra su desentendimiento con nuevas camadas de lectores de Cantarock

Fuente: Grinberg, M. (24 de enero de 1985). La inducción catalizadora. Cantarock, N° 27.

En Cantarock, las distancias alcanzaron dimensiones caricaturescas (ver Imagen 1). En una carta de diciembre de 1984, un lector lamentaba que las ideas de Grinberg no fueran “difundibles por la complejidad de su dialecto”,[36] queja que se sucedía a la que algunos meses antes le había planteado otro joven disconforme con la actitud de renegar de su función historiográfica:

Buenas ondas, no para Ginber [sic] de repente parece que nada le gusta, un loco como él, que paso la barrera de los 40 y dotado de esa hermosa virtud, que es saber transmitir mediante la letra la historia del rock … [Parece un] adolescente que se aburre escuchando AM o FM, sino tenés más ganas de escribir, dejanos con el recuerdo de ese que escribió Cómo Vino La Mano.[37]

A modo de respuesta, publicada inmediatamente a continuación, Grinberg explicaba su pesimismo a partir de la “visión de un vacío” que obstruía “la capacidad de inventar otra generación argentina”. En ese camino, de nada servía la reproducción de “una imagen cristalizada” que se resistía a “perpetuar”, marcando como conclusión una discontinuidad insalvable: “estamos en 84, no en el 68. La mano viene muy distinta”.[38]

El quiebre percibido por Grinberg en términos a la vez generacionales y epocales daba pie a una suerte de frustración. En búsqueda de explicaciones dirigía sus reproches tanto a la generación original, por no ser capaz de una transmisión productiva de sus mejores experiencias, como a la de los adolescentes y jóvenes de los ochenta, por no reclamar de ellos más que su “cáscara”. En vísperas de la celebración en 1985 del “Año Internacional de la Juventud”, destacaba en referencia a estos últimos la carencia de un “mito propio”, y lamentaba que les siguieran:

vendiendo los de una generación claudicante, pichulera, charlatana. No podés pintar las paredes hasta el fin de siglo, como hace el Bolo Alimenticio. Los chicos del principio se aproximan a los 40 y solo nos queda en el recuerdo la película de aquella Revolución Argentina que supimos conseguir. No sé qué nuevos (o antiguos) sueños pueden tener los hijos adolescentes cuya infancia tuvo lugar bajo el Proceso de Reorganización Nacional.[39]

En ocasiones Grinberg llegaría a desafiar a aquellos integrantes de una “puñeta generación fofa, coleccionista de posters y de epitafios”, “niños jugando en la tribu de los tótems”, “quienes tienen vaga idea de lo que pasó en aquellos años donde el pelo largo y las guitarras prometían no sé qué paraíso”. Esos “niños”, concluía, “quieren escuchar la historia de la supuesta gloria ¿qué gloria? ¿qué historia?”.[40] La vocación por transmitir los legados de un proyecto de transformación iconoclasta y utópico colisionaba con un inoportuno sentimiento de nostalgia que, por otro lado, cuajaba convenientemente con las demandas de relatos legitimadores requeridos por la industria y por renovadas identidades culturales en busca de raíces.

3. Posiciones desde la contracultura en torno a las demandas de revisión del pasado reciente y la militancia “setentista”

Como en buena parte de América Latina, hubo en Argentina una vertiente generacional que desde finales de la década de 1960 se volcó a la militancia política revolucionaria optando mayoritariamente por la lucha armada. A comienzos de 1980, su actuación se había visto clausurada o interrumpida debido a trágicas razones vinculadas a la represión de la última dictadura militar (1976-1983). A diferencia de lo ocurrido en relación con la cohorte “sesentista” que había incursionado en las propuestas de la contracultura, no se promovieron discursos tendientes a la construcción de lazos de identificación empática con aquella porción militante durante los años de la llamada “transición” democrática (Crenzel, 2015; Manzano, 2019). En general, tanto Grinberg como otros exponentes de la escena contracultural habían sostenido a lo largo de su trayectoria una postura contraria a las expresiones que promovieron la violencia insurreccional, no solo a nivel nacional sino también continental. La circulación de discursos reparatorios sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, en el marco de un renovado contexto político y cultural, los obligaría a reelaborar algunas de sus posiciones originales, dando cuenta de otra arista importante del complejo proceso de transmisión de la memoria intergeneracional.

Un debate representativo se dio en Mutantia a partir de la ya referida rememoración de los veinte años del Movimiento Nueva Solidaridad (MNS) y el Encuentro de Poetas ocurrido en México en 1964. Allí, Grinberg reiteró su crítica respecto a la fracción de la generación militante que había optado por la violencia, planteando incluso como previsible la respuesta represiva de la que acabaría siendo víctima:

Desgraciadamente, para aquella generación la propuesta del sacerdote Camilo Torres atrajo muchos jóvenes enfrentados por ejércitos bien pertrechados no dispuestos a admitir otra Cuba. Sería una tragedia de los sesenta luego reeditada en los setenta en Argentina. La autocrítica recién comienza, entre quienes comprendieron algunas cuestiones de base, junto con otros que no comprendieron nada mientras emprenden la dura ceremonia de volver a la patria.[41]

Desde unos años antes, el debate se había actualizado a propósito del proceso nicaragüense, signado por el conflicto armado que encaraba el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el poder desde 1979, frente a la ofensiva reaccionaria impulsada por los “contras”. Un extenso intercambio se originaría a partir de un artículo de Daniel Barrigán, publicado en Mutantia, donde se cuestionaba el viraje del sacerdote Ernesto Cardenal, ferviente pacifista en los sesenta (al momento en que incluso adhiriera al MNS impulsado por Grinberg), luego incorporado al camino insurreccional planteado por el sandinismo, y que en 1984 ocupaba el cargo de ministro de Cultura del gobierno nicaragüense.[42] Tras una sucesión de textos publicados en números posteriores en defensa de Cardenal,[43] el debate se coronó a través de una extensa intervención firmada por Ricardo Seghezzo, la cual ofrecía una lectura más compleja y matizada, y declaraba apoyo al proceso revolucionario nicaragüense desde una perspectiva basada en la estrategia de la “resistencia no violenta activa” (N.O.V.A.). Seghezzo se inspiraba en las doctrinas del filósofo italiano y discípulo ghandiano Giusseppe Lanza del Vasto, mixturando elementos de la filosofía hinduista con otros vinculados a la Teología de la Liberación cristiana.

Seghezzo no casualmente participaba (o había participado) de una instancia local de la red global de comunidades “El Arca”[44] y, al igual que otros integrantes de ella, se encontraba ligado al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Este último era uno de los organismos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos preexistentes a la última dictadura militar, cuyas actividades alcanzaron cierta relevancia a partir del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a su fundador, Antonio Pérez Esquivel, en 1980 (De Lucía, 2020). Por aquellos años, la recurrente aparición en Mutantia de anuncios, solicitadas y publicaciones del SERPAJ le aportaba a la revista condimentos políticos por otra parte ajenos (e incluso contrarios) a sus orientaciones y preocupaciones centrales.[45]

Más allá del vínculo con SERPAJ, habilitado por una de las poco visitadas líneas de continuidad entre la tradición del pacifismo internacional de los años sesenta y el movimiento de Derechos Humanos en Argentina, no es posible encontrar de parte de Grinberg posicionamientos favorables a este último a medida que el movimiento ganaba relevancia política y mediática dentro del contexto “transicional”. Muestra temprana de esta distancia fue la nota editorial publicada por el escritor en el segundo número de Mutantia, titulada con la polémica consigna “Deberes Humanos” a menos de un año de la resonante visita de la Comisión Interamericana de los DDHH ocurrida en septiembre de 1979.[46] Más que cuestionar la gravedad de las denuncias presentadas por el organismo internacional, pretendía criticar el tipo de tratamiento de un tema que evidentemente lo incomodaba. A fin de contrarrestar el emblema de los “derechos”, el periodista se apoyaba en la enumeración genérica de una serie de “deberes” tendientes a la autorreflexión y el compromiso cívico, incluida la condena al “homicidio” y el de “no doblegarse ante ninguna tiranía”.

Durante los primeros meses del gobierno democrático, las referencias de Grinberg a la difusión de los crímenes de la dictadura que configuraban el fenómeno conocido como el “show del horror” (Feld, 2015) se volvieron más explícitas, destacando significativamente los presuntos efectos “amnésicos” que a sus ojos provocaba:

En la Argentina, por radio TV, revistas y libros –esporádicamente– asoman datos y testimonios sobre la existencia de campos de concentración durante el proceso dictatorial 76/83. Se discute si los “desaparecidos” [sic] fueron 8 o 30 mil, si habrá modo de acumular pruebas para condenar a los culpables y si la “guerra sucia” fue culpa de unos u otros aquí, o si apenas es otro capítulo siniestro de la programación global de los poderes extranacionales. El daño psíquico producido por la Guerra de Malvinas en 1982 ni siquiera ha sido explorado más allá de las declamaciones circunstanciales. Entretanto, una amnesia selectiva ha cundido entre la mayoría de la población, hipnotizada por la carrera inflacionaria y por un mal nacional que nadie osa diagnosticar.… La hipocresía de los supuestos paladines de los Derechos Humanos olvida a víctimas concretas del sistema: los aborígenes, los inundados, los famélicos. El resto es una sucesión de proclamas huecas…. El show no puede seguir así. El espectáculo del genocidio cultural y emocional de nuestro pueblo debe terminar”.[47]

Desde su aparición, la línea editorial de Cantarock también se vio involucrada en los debates suscitados por las demandas de revisión y juzgamiento a los crímenes del pasado reciente. En este sentido, la edición de mayo de 1985 incluía inevitables referencias al inicio del llamado “Juicio a las Juntas” en las que, en sintonía con la por entonces expandida teoría de los “dos demonios” (Franco, 2014), se celebraba la instancia judicial y se advertía al mismo tiempo, la necesidad de ir “contra todas otras formas de autoritarismo, incluída la de los jóvenes que optaron por la violencia”, problemática que entendían aún vigente en expresiones populares que hablaban su “mismo idioma”, como el fútbol y vertientes del propio rock.[48]

El tema era retomado por Grinberg en su columna titulada “No matarás”, en la que volvía a focalizar en la relación entre la violencia, la historia y las modalidades de la memoria social. Allí reiteraba su condena a “todo tipo de homicidio” mientras recordaba a sus lectores que “no hay muertos buenos y malos” a lo largo de la historia nacional. Más influido por la tradición de militancia pacifista, a la que estuvo largamente vinculado, que por el sentido común de la cultura transicional apegado a la idea de los “dos demonios”, asignaba cuotas directas de responsabilidad al conjunto de la sociedad civil al opinar sobre el juicio que se estaba poniendo en marcha: “no me gustan los comandantes en el banquillo, tampoco los jueces y los que piden la condena por la calle. Todos somos NN del Proceso. Nadie es inocente”.[49] Algo similar reiteró un mes después, en un texto donde colocaba en el mismo plano a los “crímenes del Proceso” con los del período 1973–1976, e incluso con “malas presidencias radicales y peronistas” del pasado.[50] Al adelantarse a las reacciones que podrían despertar sus afirmaciones, Grinberg volvía a dejar en claro la importancia que asignaba a la transmisión intergeneracional de las experiencias “sesentistas” como así también de las dificultades que encontraba en el transcurso de aquella comunicación. En sus palabras: “Basta de pálidas, me decís con 15, pero pasan rápido, de repente tenés 40 y un hijo de 15 haciéndote preguntas muy difíciles”.[51]

La creciente visibilidad de las denuncias de los crímenes dictatoriales impulsados por el movimiento de derechos humanos impuso, a buena parte de la sociedad argentina, el desafío de conocer, comprender y juzgar lo ocurrido en su pasado inmediato en términos históricos, políticos y morales. El espacio de la contracultura argentina no permaneció ajeno a ese desafío, menos aún los exponentes considerados paradigmáticos y coetáneos a la generación que había aportado el mayor número de víctimas. En este sentido, figuras como Grinberg y Lernoud resultaron impelidos a referirse a una vertiente generacional con respecto a la cual se consideraban cercanos, pero, a la vez, ajenos y fuertemente críticos. En el caso particular de Grinberg, resulta clave constatar que, a diferencia de lo que le ocurría en sus elaboraciones dedicadas a la construcción de una memoria contracultural, la ausencia de una actitud empática lo mantenía inmune a cualquier irrupción melancólica. En una conclusión virtualmente opuesta a la que lo había llevado a renegar de su función como “historiador” del rock y de la contracultura, en relación con este tema se sintió habilitado a destacar la importancia de una verdadera conciencia histórica que mantuviera la mente de las nuevas generaciones alejada de “ficciones y escamoteos”:

basta leer los manuales de historia que consumen nuestros hijos en escuelas y colegios donde no se les enseña a vivir, sentir y pensar integralmente, sino donde se cauteriza la imaginación y se repite un libreto plagado de mitos…Si alguna vez vamos a proponernos en serio modificar la educación y la sociedad tendremos que empezar por los libros de Historia.... Las falsas predominantes son infinitas y se hace urgente encarar alguna tarea despabiladora más allá del manipuleo tradicional.[52]

Sin la necesidad de reconocer una trágica derrota como propia, una función historiográfica de tipo “deconstructora de mitos” (Hobsbawm, 1998) resultaba en este aspecto reclamada como aporte necesario para la reconfiguración de un proyecto colectivo de transformación social que Grinberg continuaba imaginando, aunque renovado y asumiendo otras orientaciones, en términos generacionales.

A modo de conclusión

La faceta testimonial de la trayectoria de Miguel Grinberg, consolidada durante la década de 1980, contribuyó a la configuración de una versión canónica de la historia de la contracultura argentina y sus expresiones asociadas. Su vocación memorialista se vio por esos años impulsada a partir de un diagnóstico que indicaba la clausura de una etapa que había estado signada por la activación de movimientos juveniles tendientes a la transformación social a través de vertientes simultáneas de radicalización política y cultural, de las cuales dichos movimientos habían participado en conexión a redes de sociabilidad y comunicación global. En línea con interpretaciones que se volvieron por entonces comúnmente aceptadas, a comienzos de los años ochenta, Grinberg compartía que ambos carriles del proceso de movilización generacional se encontraban agotados sin haber logrado cumplir sus objetivos originales. A partir de esta evidencia, interpretó la necesidad de promover una suerte de balance que implicaba un trasvasamiento de las mejores ideas y legados del proyecto “sesentista” a los integrantes de las nuevas generaciones. Sus intervenciones desarrolladas en ese sentido tuvieron, a su vez, un carácter pionero en nuestro país en el marco de las formulaciones ligadas a la constitución de una trama discursiva como “lugar de memoria” (Medovoi, 2005; Nora, 2020), orientada a la identificación de una generación revolucionaria, en su caso entendida en términos de irradiación contracultural.

Durante la producción y comunicación de estas narrativas, Grinberg se vio afectado por una serie de cambios, tanto biográficos como sociales. El propio devenir de su ciclo vital, compartido con el de los congéneres fundadores, complejizaba el hasta entonces naturalizado y exclusivo vínculo entre la juventud, las ideas y prácticas de la contracultura, cuyos desarrollos se habían dado en Argentina como la expresión más abiertamente juvenilista de las formas de contestación derivadas de las contradictorias y limitadas dinámicas de modernización ocurridas a lo largo del tercer cuarto del siglo pasado (Manzano, 2018a). La paradójica intención de transmitir una tradición en esencia iconoclasta devino en una serie de molestias con respecto a los cambios en el carácter de antiguos compañeros de ruta, cuya chispa juvenil notaba que se había apagado. También se tradujo en numerosos desentendimientos en sus respuestas a las inquietudes planteadas por las nuevas generaciones, incluyendo dentro de ellas a la fracción de jóvenes volcados a nuevos estilos y tendencias difundidas a nivel mainstream y de renovados circuitos underground urbanos (Cuello y Disalvo, 2020), pero también la de los interesados en los relatos acerca de una supuesta “edad dorada”. Las memorias de Grinberg se daban, además, en el contexto de un quiebre epocal que alteraba el modo de relacionarse de las sociedades occidentales con su pasado y en el que las discusiones en torno a las funciones de la memoria social (y su vínculo con la historia) cobraban especial relevancia. En relación con estas transformaciones resulta significativo que Grinberg diera cuenta de la recurrente irrupción de un inoportuno sentimiento de nostalgia que procuraba infructuosamente suprimir. Con ello, dejaba planteados esbozos de consideraciones más tarde desarrolladas por corrientes de la teoría social contemporánea relativas a la creciente importancia del componente melancólico dentro de las memorias de tradiciones emancipatorias planteadas a finales del siglo XX (Traverso, 2018) y al aprovechamiento de parte de la industria cultural de referencias al pasado bajo la promoción de modas “retro” y el formato del “pastiche” (Jameson, 1991).

Finalmente, de las contribuciones de Grinberg a la memoria contracultural se desprenden matices importantes con respecto a las construcciones y sensibilidades dominantes relacionadas a la tramitación del pasado reciente dentro del contexto transicional. En este sentido, sus intervenciones incluyeron componentes disonantes con respecto a la “teoría de los dos demonios” promovida desde canales tanto oficiales como civiles, sobre todo en relación con el implícito efecto exculpador que dicha construcción ofrecía a amplios sectores sociales. En una línea similar, tuvo planteos críticos respecto a las reacciones más espontáneas originadas frente al llamado “show del horror”, en tanto modalidad sensacionalista de visibilización mediática de las evidencias de los crímenes dictatoriales. Reforzando la desestabilización propuesta por algunas lecturas respecto de la idea de una cultura transicional como creación enteramente novedosa producto de los años ochenta (Franco, 2014), estas particularidades de la memoria contracultural se apoyaban en la continuidad de algunos posicionamientos a los que Grinberg, entre otros, había adherido como marca de origen de su proyecto durante los “largos sesenta”, como los extraídos de las doctrinas de la “no violencia” y la reluctancia a algunos tratamientos característicos de la lógica de comunicación de masas.

.

Referencias bibliográficas

Notas

[1] Mutantia fue una revista publicada entre 1980 y 1988 a través del sello independiente Del Psiconauta, relacionado al proyecto editorial de La Urraca del empresario Andrés Cascioli (Burkart, 2017). Cantarock fue una publicación de aparición quincenal de la que se publicaron 98 números entre 1983 y 1988. La colección completa de Cantarock, acompañada por la reseña acerca de su historia, está disponible en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas: https://ahira.com.ar/revistas/canta-rock/

[2] Grinberg fundó Eco Contemporáneo junto con los escritores Antonio Dal Masetto y Juan Carlos de Brasi en 1961, publicaron un total de trece números hasta 1969. De Contracultura se publicaron seis números entre 1970 y 1971. De su trayectoria dentro del ámbito de la prensa masiva durante las décadas de 1960 y 1970, cabe destacar su participación como integrante de las redacciones de las revistas Panorama, Bella Gente y Prensario, además de la del periódico La Opinión.

[3] Como el lanzamiento de la ya referida Mutantia, o los proyectos pedagógicos y de reflexión alternativos denominados Multiversidad y La Cultura del Futuro, que se describen más adelante.

[4] Comenzó a afianzarse en este rol a partir de la publicación de su libro La música progresiva argentina (Cómo Vino la Mano) en 1977, dedicado a reconstruir los orígenes del rock argentino.

[5] Nos referimos, por ejemplo, a la difusión de la filosofía “new age” y técnicas de meditación, ciertas vertientes de preocupaciones ecológicas y corrientes de alimentación natural, nuevos géneros musicales y diversas identidades culturales.

[6] Matar o no matar (junio/julio de 1980). Mutantia, (1), p. 3. Todos los ejemplares de Mutantia citados en este trabajo fueron consultados en la Biblioteca-Hemeroteca del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas -CEDINCI-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sobre rock en contextos autoritarios, ver, entre otros ejemplos, O’Connor, R. (junio/julio de 1980). El rock en Checoslovaquia. Mutantia, (1), p. 53. Sobre el detalle de los grupos allí referenciados, véase Esteban Buch (2017, pp.185-186).

[7] Matar o no matar (junio/julio de 1980). Mutantia, (1), p. 3.

[8] Grinberg, M. (junio/julio de 1980). Astronautas del espacio interior. Mutantia, (1), pp. 6-7.

[9] Presentación de una entrevista con el poeta sufí Lex Hixon en Corvalán, G. (diciembre de 1982). Diálogo con Lex Hixon. Mutantia, (12), p. 22.

[10] Ver, entre otras, Billote, L. (septiembre de 1980). Izquierda y espiritualidad. Mutantia, N° 2, pp. 39-41; El arte de sembrar (enero de 1981). Mutantia, (4), p. 3.

[11] De Graff, J. (septiembre de 1980). Los Wander Vogel, Mutantia, (3), pp. 11-15.

[12] Maciel, L. (septiembre de 1980). Las encrucijadas de la contracultura. Mutantia, (4), pp. 22-25. Sobre la importante trayectoria de Maciel, véase Christopher Dunn (2016, pp. 59-64).

[13] Ver, como ejemplos, el artículo de un periodista neoyorquino sobre las actividades de planificación institucionales surgidas como “brotes verdes en los cascotes de la vieja sociedad”. Brown, A. (septiembre 1980). La era de Osiris: tumulto y transformación. Mutantia, (2), pp. 24-27. O el de James Cairns, filósofo y ex ministro laborista australiano. Cairns, J. (septiembre de 1980). Autoridad estatal y cambio social. Mutantia, (2), pp. 19-23.

[14] Grinberg, M. (septiembre de 1980). La generación abierta. Entrevista a Richie Heavens. Mutantia, (2), pp. 63-64.

[15] Como el “Movimiento Nueva Solidaridad”, el Underground Press Syndicate de Nueva York, la Fundación Bertrand Russell por la Paz, entre otros.

[16] Grinberg, M. (febrero de 1982). El futuro en nuestras manos. Mutantia, (11), pp. 9-18.

[17] La nueva ola (septiembre de 1980). Mutantia, (3), p. 3.

[18] Entre ellos, filósofos y escritores como Leonardo Sacco, Fabricio Simonelli y Oscar Lufe.

[19] La sincro fluencia (enero de 1981). Mutantia, (4), p. 3.

[20] Una revolución de los corazones (junio de 1981). Mutantia, (6), p. 3.

[21] Desde el lanzamiento de Mutantia, el impulso conmemorativo se hizo evidente con la evocación de los veinte años que cumplían los primeros emprendimientos lanzados a comienzos de los años sesenta. Ver anticipo de una novela de Alejandro Vignatti titulada Mirando llover en el infierno, acerca de las experiencias de la “generación mufada” en Brasil de los sesenta. Vignatti, A. (junio de 1981). Mutantia, (6), p. 8; y Vilela, J. (diciembre de 1981). Fragmento de Diario de Porto Alegre. Mutantia, (10), p. 17-20, divulgado en vísperas de la publicación de su novela autobiográfica La mañana del 10 de enero. En 1984, la serie continuaba con el recuerdo de la gestación del “Movimiento Nueva Solidaridad” de poetas “interamericanos” y a su encuentro fundacional, ocurrido en la ciudad de México en febrero de 1964. Grinberg, M. (febrero de 1984). Seamos humanos (por favor). Mutantia, (18), pp. 4-5.

[22] Como señala el mismo Lernoud, la idea de Cantarock fue la de proponer una adaptación roquera de El alma que canta, una publicación dedicada a difundir expresiones del tango fundada por el inmigrante italiano Vicente Buccheri en 1916 y activa hasta 1961. Cantarock se pensó en el formato de un cancionero con letras y partituras para guitarra, y cada número se dedicaba a la obra de algún exponente particular, al cual se le destinaba la tapa ilustrada con una imagen caricaturizada de su figura y un reportaje en profundidad realizado por “Pipo” Lernoud. Ver: https://ahira.com.ar/revistas/canta-rock. Grinberg comienza a participar de Cantarock a partir de su segundo número.

[23] Entre las cuales se destacaron las de Eduardo Berti y Marcelo Fernández Bitar, a cargo de la crítica de recitales y novedades discográficas.

[24] Grinberg, M. (3 de mayo de 1984). Cantidad y calidad. Cantarock, (9).

[25] Grinberg, M. (7 de junio de 1984). Nuevos niños del parque. Cantarock, (11).

[26] Grinberg, M. (18 de julio de 1984). El ego o la vida. Cantarock, (14).

[27] Grinberg, M. (5 de septiembre de 1984). Chismes de la tribu. Cantarock, (17).

[28] Grinberg, M. (10 de julio de 1985). Vidalabanza. Cantarock, (39).

[29] Grinberg, M. (27 de diciembre de 1984). Las flores del bien. Cantarock, (25).

[30] Grinberg, M. (21 de junio de 1984). El fin del principio. Cantarock, (12).

[31] Grinberg, M. (septiembre de 1980). Ser joven. Mutantia, (2), p. 7.

[32] Grinberg, M. (10 de julio de 1985). Vidalabanza. Cantarock, (39).

[33] Grinberg, M. (18 de julio de 1984). El ego o la vida. Cantarock, N° 14.

[34] Grinberg, M. (1 de agosto de 1984). Los nietos de Woodstock. Cantarock, N° 15.

[35] Carta de Omar Raffo en sección “Correo de Lectores” (diciembre de 1982). Mutantia, N° 12.

[36] Correo de lectores (14 de diciembre de 1984). Cantarock, (24).

[37] Correo de lectores (5 de septiembre de 1984). Cantarock, (17).

[38] Correo de lectores (5 de septiembre de 1984). Cantarock, (17).

[39] Grinberg, M. (21 de junio de 1984). El fin del principio. Cantarock, (12).

[40] Grinberg, M. (5 de septiembre de 1984). Chismes de la tribu. Cantarock, (17).

[41] Grinberg, M. (febrero de 1984). Seamos humanos, por favor. Mutantia, (18), p. 7. Grinberg había formalizado su adhesión a la causa de la “no violencia” durante el viaje que inició en 1964 y continuó por diferentes ciudades de los EEUU, al ponerse en contacto con diversos exponentes del pacifismo global, como el monje trapense Thomas Merton. Luego de dicho viaje, Grinberg regresó como representante local de la Fundación Bertrand Russell por la Paz.

[42] Barrigán, D. (enero de 1981). Un precio demasiado grande. Mutantia, (4), p. 54.

[43] Uno de ellos provino de una lectora que cuestionaba la universalidad de la estrategia de la “no violencia” y el otro correspondía a una entrevista realizada al también sacerdote Miguel D’Escoto, funcionario dentro del ministerio a cargo de Cardenal. Correo de Lectores (enero de 1981). Mutantia, (4), p. 71.

[44] Seghezzo, R. (diciembre de 1982, marzo de 1983). Violencia o no violencia para América Latina. Mutantia, (12 y 13), pp. 67 y 71. Las primeras comunidades ligadas a El Arca que se instalaron en nuestro país lo hicieron alrededor de 1967 en la localidad de Tanti (provincia de Córdoba). Hubo otro breve intento en El Bolsón, provincia de Río Negro. Véase Arca en Argentina: https://archecom.org/es/paises/arca-en-argentina. Cabe aclarar que la doctrina de Lanza del Vasto ya había alcanzado cierta difusión local a partir de su visita en 1957 a instancias de una invitación de Victoria Ocampo, cuando se formó el primer núcleo de seguidores locales.

[45] En este sentido se incluyeron en Mutantia notas en las cuales destacaban sabotajes que pequeños núcleos chilenos estaban llevando adelante contra la dictadura de Pinochet, otras dedicadas a visibilizar la ronda semanal de las Madres de Plaza de Mayo desde 1977, o condenas al colonialismo británico como parte del mismo reclamo por la Paz en el marco de la guerra de Malvinas en 1982. Véase Mutantia, (8/9 y 10), noviembre de 1981 y mayo de 1982.

[46] Grinberg, M. (septiembre de 1980). Deberes Humanos. Mutantia, (2), p. 7.

[47] Haga patria. Sea feliz (ahora) (mayo de 1984). Mutantia, (19). p. 7.

[48] Lernoud, E. (2 de mayo de 1985). Mantener el buen juicio. Cantarock, (34).

[49] Grinberg, M. (2 de mayo de 1985). No matarás. Cantarock, (34).

[50] Grinberg, M. (16 de mayo de 1985). La patria y la vida. Cantarock, (35).

[51] Grinberg, M., (16 de mayo de 1985). Patria o vida. Cantarock, (35). Aunque no dirigidos contra Grinberg, no faltaron en Cantarock lecturas alternativas en torno a la tramitación social del período de violencia y represión ocurrido en su pasado inmediato. El “correo de lectores” también fue vía de expresión para intercambios que se prolongaban a lo largo de las ediciones, con remitentes procedentes de muy diversas regiones del país y un abanico de edades que iban desde nuevos adolescentes hasta adultos que habían sido protagonistas y/o testigos del proceso en discusión.

[52] Grinberg, M. (mayo de 1984). Haga patria. Sea feliz (ahora). Mutantia, (19), p. 7.