Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Condiciones institucionales e inclusión social: hacia un modelo de seguimiento para las universidades argentinas. Artículo de Mónica Marquina, Mariana Mandonça, Nicolás Reznik. Praxis educativa, Vol. 29, N°3 septiembre - diciembre 2025. E-ISSN 2313-934X. pp.1-18. https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290310

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

ARTÍCULOS

Condiciones institucionales e inclusión social: hacia un modelo de seguimiento para las universidades argentinas

Institutional conditions and social inclusion: towards a monitoring model for Argentine universities

Condições institucionais e inclusão social: rumo a um modelo de monitoramento para as universidades argentinas

Mónica Marquina

Universidad Nacional del Tres de Febrero, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

mmarquina@untref.edu.ar

ORCID 0000-0001-5828-186X

Mariana Mandonça

Universidad Nacional del Tres de Febrero, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

mmendonca85@gmail.com

ORCID 0000-0001-8125-6371

Nicolás Reznik

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

nreznik@untref.edu.ar

ORCID 0000-0002-8182-6271

Recibido: 2025-06-15 | Revisado: 2025-08-17 | Aceptado: 2025-08-20

Resumen

Este trabajo estudia la relación entre la expansión del sistema universitario argentino en las últimas décadas y la inclusión efectiva, entendida no sólo como acceso, sino también como permanencia y graduación. En un sistema gratuito y de ingreso irrestricto, donde más del 80 % de la matrícula —que supera los 2 millones de estudiantes— se concentra en universidades estatales, se indaga en qué medida las instituciones han generado condiciones institucionales que acompañen trayectorias educativas completas, en articulación con las políticas nacionales. Para ello, se construyen dos indicadores: “Condiciones institucionales de inclusión”, a partir del análisis de los informes de evaluación externa institucional de la CONEAU, y “Grado de inclusión institucional”, a partir de estadísticas oficiales de permanencia y egreso de la SSPU. Los resultados muestran una heterogeneidad significativa entre universidades, y evidencian que variables como el año de creación, el tamaño o la localización geográfica no explican por sí solas los niveles de inclusión. Por el contrario, el análisis sugiere que las trayectorias estudiantiles se relacionan más estrechamente con las condiciones institucionales construidas para acompañarlas. Los hallazgos permiten aportar al debate conceptual sobre inclusión y democratización en la educación superior y resaltan el valor de los diagnósticos institucionales producidos por la CONEAU como herramientas para comprender y fortalecer las condiciones de inclusión. A su vez, el modelo propuesto ofrece herramientas analíticas para fortalecer las decisiones institucionales y para el seguimiento del impacto de las políticas universitarias sobre las trayectorias reales del estudiantado.

Palabras clave: inclusión educativa, democratización universitaria, trayectorias estudiantiles, evaluación institucional, políticas universitarias.

Abstract

This paper analyzes the relation between the expansion of the Argentine university system in recent decades and effective inclusion, understood not only as access but also as student retention and graduation. Within a free and open-access system—where over 80% of the more than two million enrolled students attend public universities—this research investigates the extent to which institutions have developed internal conditions that support complete educational trajectories, in alignment with national policies. Two indicators were constructed for this purpose: “Institutional Conditions for Inclusion,” based on an analysis of external institutional evaluation reports from CONEAU; and “Institutional Inclusion Level,” derived from official statistics on retention and graduation provided by the SSPU. The results reveal significant heterogeneity among universities and show that variables such as founding year, size, or geographic location do not independently explain levels of inclusion. Instead, the analysis suggests that student trajectories are more strongly associated with institutional conditions aimed at supporting them. The findings contribute to conceptual debates on inclusion and democratization in higher education and highlight the value of CONEAU’s institutional diagnostics as tools for understanding and strengthening inclusion conditions. Furthermore, the proposed model offers analytical tools to support institutional decision-making and monitor the impact of university policies on students' actual academic progress.

Keywords: educational inclusion, university democratization, student trajectories, institutional evaluation, university policies.

Resumo

Este trabalho analisa a

relação entre a expansão do sistema universitário argentino nas últimas

décadas e a inclusão efetiva, entendida não apenas como acesso, mas também como

permanência e conclusão dos estudos.Em um sistema gratuito e de ingresso irrestrito, no qual

mais de 80% da matrícula — que ultrapassa os 2 milhões de estudantes — está

concentrada em universidades públicas, investiga-se em que medida as instituições

têm gerado condições institucionais que favoreçam trajetórias educativas

completas, em articulação com as políticas nacionais. Para isso, são

construídos dois indicadores: “Condições institucionais de

inclusão”, a partir da análise dos relatórios de avaliação externa

institucional da CONEAU, e “Grau de inclusão institucional”, com base em

estatísticas oficiais de permanência e conclusão da SSPU. Os resultados revelam uma

heterogeneidade significativa entre universidades e evidenciam que variáveis como o ano de

criação, o porte ou a localização geográfica não explicam, por si

sós, os níveis de inclusão. Pelo contrário, a análise sugere que as

trajetórias estudantis estão mais estreitamente relacionadas com as condições

institucionais construídas para acompanhá-las. As conclusões contribuem para o debate

conceitual sobre inclusão e democratização no ensino superior e destacam o valor dos

diagnósticos institucionais produzidos pela CONEAU como ferramentas para compreender e fortalecer as

condições de inclusão. Além disso, o modelo proposto oferece instrumentos

analíticos para fortalecer as decisões institucionais e para o acompanhamento do impacto das

políticas universitárias sobre as trajetórias reais dos estudantes.

Palavras-chave: inclusão educacional, democratização universitária, trajetórias estudantis, avaliação institucional, políticas universitarias.

Introducción

Hasta 2009, la matrícula universitaria en Argentina alcanzaba a poco más de 1.600.0000 estudiantes (80 % en el sector público y 20 % en el sector privado). Durante los diez años siguientes, junto con la expansión institucional que tuvo lugar entre 2007 y 2015, el total de estudiantes universitarios superó los dos millones, concentrándose en más del 80 % en las universidades de gestión estatal (1.872.591 estudiantes). Por su parte, el total de nuevas/os inscriptas/os fue de 641.929 en 2020, con un crecimiento del 55,5 % en relación con 2011 (SPU, 2023).

Este aumento generó nuevos desafíos para las universidades, ya que la expansión en muchas de las instituciones se llevó a cabo con la incorporación de sectores sociales postergados de la Argentina, en muchos casos, representando dentro de sus familias a primeras generaciones de estudiantes que egresaron de la escuela media y que ingresaban a la educación superior. Se ha señalado que aquellos/as estudiantes de menor nivel económico y capital cultural presentan más probabilidades de abandonar sus estudios universitarios al poco tiempo de iniciarlos (Delfino, 2004; Buchbinder y Marquina, 2008; Gluz, 2011; Panaia, 2013; Arias et al., 2015; Parrino, 2015; García de Fanelli y Adrogué, 2016; Marchini, 2018; Mateos, García y Adelaida, 2018; Mendonça y Pérez Trento, 2020). Consecuentemente, con el objetivo de sostener la permanencia y promover el egreso, el estado nacional puso en práctica distintas políticas educativas que, a la vez, repercutieron en políticas institucionales al interior de las universidades nacionales.

En este trabajo, nos proponemos encontrar formas para analizar esos procesos, a fin de conocer en qué medida se crearon condiciones institucionales para mejorar la permanencia y el egreso de los/as estudiantes. Para ello, indagamos en las relaciones entre las políticas nacionales orientadas a la inclusión, con los procesos de evaluación institucional y las posibles condiciones institucionales generadas en consecuencia, a fin de lograr mayor inclusión o democratización en el sistema universitario.

En nuestro trabajo, asumimos que la política de expansión universitaria posibilitó un proceso de democratización del acceso a la educación superior y que las acciones institucionales implementadas a la luz de aquellas políticas nacionales generaron, con variaciones, condiciones para asegurar la permanencia y graduación de los/as estudiantes, con el fin de promover una inclusión efectiva. Asimismo, sostenemos que el diseño y modo de implementación de las políticas institucionales varían de acuerdo con el perfil de la universidad. Vamos a indagar, entonces, las implicancias que han tenido estas acciones llevadas a cabo a partir de procesos de evaluación externa en los resultados de permanencia y graduación, considerando el año de creación de las casas de estudio, el tamaño y su ubicación geográfica.

La investigación en curso sobre la que se basa este trabajo utiliza distintas fuentes primarias y secundarias. Entre ellas, destacan los anuarios de estadísticas universitarias elaborados por la SPU entre 2009 y 2020, a fin de considerar los indicadores de permanencia y graduación, y los informes de evaluación institucional elaborados por la CONEAU desde 2012 hasta 2020, con el propósito de distinguir —a partir del análisis de las recomendaciones— las condiciones institucionales generadas para la inclusión.

Luego del análisis, se discuten los resultados y se elaboran algunas conclusiones, que tienen como fin aportar no sólo al debate conceptual sobre nuestro objeto, sino también colaborar con herramientas de análisis para la gestión universitaria y la toma de decisiones. En este sentido, el aporte de este trabajo comprende también la construcción de un modelo de análisis de la inclusión institucional que proponemos seguir poniendo a prueba en futuros estudios.

Aproximaciones teóricas

La inclusión y la democratización en la educación superior: debates conceptuales

El crecimiento sostenido del acceso a la educación superior en América Latina ha intensificado las discusiones en torno a los conceptos de inclusión y democratización, usualmente utilizados de forma intercambiable, pero que remiten a dimensiones diferentes del fenómeno educativo. En términos generales, puede afirmarse que la expansión cuantitativa de las matrículas no ha sido necesariamente acompañada por una transformación estructural que garantice condiciones igualitarias para la permanencia y el egreso.

Autores como Carli (2012) advierten que el ingreso irrestricto, aun cuando permite ampliar el acceso formal, no logra eliminar las desigualdades estructurales con las que los estudiantes llegan a la universidad. Gentili (2011) introduce los conceptos de “universalización sin derechos” y “expansión condicionada” para mostrar cómo las políticas de acceso se desarrollan en contextos de creciente segmentación social, donde el derecho a la educación superior es más formal que real.

En esta línea, y específicamente para el sistema universitario, Chiroleu (2014, 2017, 2018) distingue entre una definición amplia de democratización —como extensión del derecho de acceso— y una definición restringida —como reducción efectiva de desigualdades sociales—. En este marco, plantea que, en Argentina y la región, se ha producido una democratización parcial o trunca. Desde esta perspectiva, la inclusión real supone no solo el acceso, sino también la permanencia y la graduación de sectores históricamente excluidos del sistema universitario. El concepto de “puerta giratoria” (Tinto, 2004) grafica con claridad el fenómeno de acceso sin permanencia: los estudiantes ingresan a la universidad, pero abandonan sin haber completado sus trayectorias.

El concepto de inclusión, por su parte, ha sido abordado desde distintas perspectivas. Algunos trabajos lo entienden desde una dimensión educativa —centrada en necesidades pedagógicas específicas, como las discapacidades—, mientras que otros la enfocan desde una dimensión social, prestando atención a las condiciones de género, etnia, clase o territorio (Chiroleu, 2017). Ezcurra (2011, 2019) introduce la noción de “inclusión excluyente”, que se manifiesta cuando los dispositivos institucionales permiten el ingreso de estudiantes diversos, pero no garantizan su permanencia ni éxito académico. Saraví (2015) propone el concepto de “inclusión desigual” para señalar que, en ciertos casos, las universidades reproducen las desigualdades de origen en lugar de mitigarlas.

El foco, entonces, se desplaza desde una democratización cuantitativa (expansión del acceso) hacia una democratización cualitativa (transformación de las condiciones estructurales que impiden el egreso). Esto requiere pensar en políticas y prácticas que, desde el ingreso y especialmente durante el primer año universitario, acompañen de forma efectiva las trayectorias académicas de estudiantes con escaso capital cultural y económico (Upcraft y Gardner, 1988; Cerezo, 2015; Urus, 2023; Sotelo, 2025; García, 2024).

Las políticas públicas de inclusión en Argentina

En Argentina, el proceso de expansión del sistema universitario se intensificó a partir del siglo XXI, en particular a partir de 2007, cuando se impulsó un nuevo proceso de expansión territorial con la creación de nuevas universidades nacionales. Esta expansión se enmarcó en una concepción de la educación superior como derecho humano y bien público, orientada a ampliar las oportunidades de acceso para sectores históricamente postergados (Pérez Rasetti, 2012; Rinesi, 2015; Mollis, 2016).

El país implementó múltiples programas nacionales orientados a garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso. Entre ellos, se destacan los programas de becas (PNBU, PNBB, PROGRESAR, Manuel Belgrano) (Galli et al., 2025), promoción de tutorías académicas, articulaciones con el nivel medio y políticas de orientación vocacional. También se desarrollaron políticas dirigidas a poblaciones específicas, como el programa PODES para personas con discapacidad, y líneas de becas para comunidades indígenas.

En línea con los compromisos de la Agenda 2030 de la UNESCO, estas acciones buscaron atender las desigualdades estructurales que afectan a los sectores más vulnerables del estudiantado. No obstante, diversos estudios han puesto de relieve las limitaciones de dichas políticas. Si bien han contribuido a mejorar las tasas de ingreso, no han logrado revertir de manera estructural las brechas de egreso entre los diferentes grupos sociales (Gluz, 2011; Panaia, 2013; Mendonça y Pérez Trento, 2020). La falta de articulación entre políticas educativas, sociales y laborales sigue siendo un obstáculo para una inclusión educativa plena (Chiroleu, 2018).

Cabe destacar también el rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cuyas políticas de evaluación han promovido el diseño de programas institucionales de mejora, especialmente en las carreras reguladas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 (LES). Desde 2004, los programas de apoyo a la acreditación han financiado acciones orientadas a reducir el abandono y mejorar la calidad académica en los primeros años de estudio (Marquina, 2020). Asimismo, la evaluación institucional externa ha colaborado a la generación gradual de planes de desarrollo institucional para todo el sistema universitario (Marquina y Denes, 2025).

Políticas institucionales para el acceso, permanencia y egreso

En el marco de las políticas impulsadas desde el Estado, las propias universidades han desarrollado acciones institucionales con foco en el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. Estas iniciativas incluyen programas internos de becas, tutorías de pares y docentes, espacios de orientación pedagógica, comedores universitarios, estrategias de nivelación académica y dispositivos de apoyo ante problemáticas socioeconómicas.

Para las universidades creadas en el marco de la tercera ola de expansión (Mendonça y Pérez Trento, 2020), estos enfoques institucionales adoptan un fuerte vínculo con los territorios y comunidades locales. Desde sus estatutos, estas universidades definen a la inclusión como un principio rector, estableciendo programas específicos para sostener el ingreso, permanencia y promoción de los/as estudiantes en situación de vulnerabilidad. En muchos casos, esta orientación se materializa en la creación de direcciones o institutos dedicados al ingreso y a las trayectorias estudiantiles (Gessaghi y Llinás, 2005; Mendonça, 2021).

Pese a la heterogeneidad de enfoques, puede observarse un consenso creciente en el sistema universitario argentino en torno a la necesidad de superar el enfoque de igualdad de oportunidades entendido únicamente como acceso, para avanzar hacia una lógica de igualdad de resultados que tenga en cuenta las desigualdades de origen. En este sentido, el diseño institucional —tanto en términos curriculares como pedagógicos— también aparece como un factor clave. Muchos de estos dispositivos institucionales han sido analizados de forma individual, quedando pendiente una mirada integral que permita evaluar su impacto real sobre la inclusión plena del estudiantado (Capelari, 2009; Cerezo, 2024).

En consecuencia, el análisis de las condiciones institucionales de inclusión requiere considerar no solo los dispositivos explícitos (becas, tutorías, bienestar y otro apoyo académico), sino también otras estrategias menos visibles, como la gestión y planificación académica, la dedicación y la capacitación docente, la revisión del diseño curricular, las decisiones didácticas, entre otros. Estas dimensiones deben ser comprendidas como parte de un entramado institucional que incide directamente en las trayectorias estudiantiles, especialmente en los primeros años (Ezcurra, 2011; Urus, 2023; García, 2024; Sotelo, 2025; Sotelo y García, 2025).

Aspectos metodológicos

Este trabajo se propone analizar en qué medida, durante las últimas dos décadas y en el marco de las políticas nacionales, las universidades nacionales han generado condiciones institucionales orientadas a mejorar la permanencia y el egreso de los/as estudiantes. Partimos de la hipótesis de que las políticas institucionales, diseñadas en consonancia con las políticas públicas, han contribuido —en mayor o menor medida— a crear condiciones que favorecen trayectorias educativas completas, y que dichas condiciones varían en función del perfil institucional de cada universidad.

Para explorar la relación entre políticas institucionales y resultados en términos de permanencia y graduación, se construyeron dos indicadores a partir de fuentes complementarias: a) los informes de evaluación institucional externa elaborados por la CONEAU; b) los anuarios estadísticos producidos por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Cada fuente permitió construir un indicador específico asociado al concepto de inclusión institucional.

Indicador: condiciones institucionales de inclusión

Los informes de evaluación externa institucional de la CONEAU, elaborados por pares evaluadores conforme al artículo 44 de la LES, contienen un apartado de recomendaciones estructurado en torno a dimensiones establecidas por la Resolución CONEAU 382/11. Estas dimensiones incluyen: 1) contexto local y regional; 2) misión y proyecto institucional, gobierno y gestión; 3) gestión académica; 4) investigación, desarrollo y creación artística; 5) extensión, producción de tecnología y transferencia; 6) bibliotecas, centros de documentación y publicaciones, junto con sus respectivas subdimensiones. El informe de evaluación externa es el resultado de un proceso que se inicia con una autoevaluación institucional, en donde se analiza internamente el funcionamiento de la universidad. Esto da lugar a un informe de autoevaluación que contiene, en general, planes de mejora propios ante la detección de problemas, es decir, acciones institucionales. Luego, este informe, junto a la información institucional y una visita, es considerado por pares evaluadores externos, quienes elaboran un informe con recomendaciones que, finalmente, es aprobado por la CONEAU.

En el marco de un proyecto de investigación más amplio,[1] se construyó una base de datos que sistematiza las recomendaciones contenidas en 91 informes correspondientes a 88 universidades argentinas públicas y privadas, evaluadas entre 2012 y 2023. La clasificación de estas recomendaciones se basó en las dimensiones, subdimensiones y categorías definidas por el “Estudio sobre las recomendaciones para el mejoramiento institucional” (CONEAU, 2022). La base de datos también incorporó variables institucionales como el tipo de gestión, año de creación, ubicación geográfica y tamaño.

Asumimos que las recomendaciones de la CONEAU en aspectos relacionados con la inclusión son una buena aproximación para la estimación de las condiciones institucionales de las universidades para atender a ella. Por tanto, para este trabajo, se realizó un recorte, considerando únicamente el último informe disponible por universidad estatal, y seleccionando aquellas recomendaciones vinculadas a nueve categorías específicas de la dimensión “Gestión académica” (CONEAU, 2022), que —a la luz del marco teórico explorado anteriormente— se consideran clave para caracterizar las condiciones institucionales de inclusión. Estas categorías son:

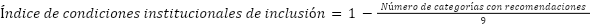

Con base en esta selección, se construyó un índice de condiciones institucionales de inclusión, que asigna un valor a cada universidad según la cantidad de categorías en las que recibió recomendaciones. El índice se calcula de la siguiente manera:

Este índice varía entre 0 y 1:

A partir de esta escala continua, se definieron tres niveles del indicador:

Esta formulación permite interpretar el índice como una medida inversa de necesidad de mejora institucional en aspectos vinculados a la inclusión, y utilizarlo con mayor precisión en los análisis comparativos.

Indicador: grado de inclusión institucional

A partir de los anuarios estadísticos de la SPU correspondientes al período 2009-2020, se construyó un segundo indicador centrado en los resultados de permanencia y egreso. Para la permanencia, se utilizó el porcentaje de reinscriptos en un año determinado que aprobaron al menos dos materias durante ese mismo año, de acuerdo con el cálculo que realiza la SSPU (2023). Se calculó un promedio anual para cada universidad. Para el egreso, se estimó la tasa de egreso promedio del período 2015-2020, siguiendo el criterio propuesto por García de Fanelli (2016), que relaciona el número de egresados en un año con el número de ingresantes seis años antes, promediando los resultados anuales.

Se trabajó con un subconjunto de 33 universidades nacionales, que contaban con ambos tipos de datos disponibles al momento de realización del análisis. La combinación de ambas métricas —permanencia y egreso— se ponderó en partes iguales (50 % cada una) para construir el indicador de “grado de inclusión institucional”. Así, se obtuvo un valor porcentual para cada institución y se definieron tres grupos según su distancia respecto del promedio nacional:

Variables de control

Con el objetivo de explorar posibles asociaciones entre los dos indicadores, se incorporaron variables de perfil institucional como controles. Estas incluyen:

La distribución de la muestra de 33 universidades analizadas es la siguiente:

Tabla 1

Muestra de universidades analizadas según variables de perfil institucional

|

CPRES |

Bonaerense |

4 |

|

Centro |

6 |

|

|

Metropolitano |

9 |

|

|

Noreste |

3 |

|

|

Noroeste |

4 |

|

|

Nuevo Cuyo |

4 |

|

|

Sur |

3 |

|

|

Momento de creación |

Hasta 1970 |

9 |

|

Entre 1971 y 1987 |

10 |

|

|

Entre 1988 y 2002 |

10 |

|

|

Desde 2003 |

4 |

|

|

Tamaño |

Pequeña |

5 |

|

Mediana |

22 |

|

|

Grande |

6 |

Fuente: elaboración propia realizada a los fines de este trabajo.

El análisis de las posibles asociaciones entre los dos indicadores y las variables de control se hizo de manera manual, ante la imposibilidad de aplicar estrategias de análisis estadísticos dada la reducida cantidad de casos institucionales considerados (33).

Asimismo, se consideró el momento de la última evaluación externa analizada (para el primer indicador) y el año de egreso (para el segundo), con el fin de introducir un criterio temporal que permitiera valorar la razonabilidad de un posible impacto institucional de acciones derivadas de las recomendaciones. En este sentido, establecimos una línea de corte entre antes de 2018 y después de 2018, en relación con la fecha de dichos informes, con el fin de tener un parámetro que permita considerar situaciones que podrían estimar la existencia de acciones en proceso de impactar en los grados de inclusión.

Limitaciones del estudio

Este estudio presenta algunas limitaciones que es necesario reconocer, y que sería deseable que sean superadas en futuros trabajos:

Resultados

Condiciones institucionales de inclusión

Del total de los 33 casos de instituciones con los que hemos trabajado, 6 presentan condiciones institucionales de inclusión baja, 19 intermedia y 8 alta. Estos niveles se expresan de manera heterogénea entre los diferentes perfiles institucionales, tal como puede apreciarse en el Gráfico 1.

Gráfico 1

Cantidad de universidades por condiciones institucionales de inclusión según perfil institucional

Fuente: elaboración propia con base en los informes de evaluación externa de CONEAU.

A continuación, desarrollamos la composición de cada uno de los grupos:

De las creadas entre 1971 y 1987, encontramos una en este grupo, al igual que las creadas a partir de 2003, en donde también encontramos una institución.

Si bien podemos concluir a partir de la descripción realizada que las universidades más antiguas, grandes y ubicadas en las regiones metropolitana y del centro no componen el grupo de instituciones con bajas condiciones de inclusión, no es posible inferir de manera clara tendencias contrarias, con base explicativa en la ubicación geográfica, el momento de creación y el tamaño. Existe una distribución heterogénea que permite sostener que no hay un patrón claro entre las condiciones institucionales de inclusión y las variables de año de creación, tamaño y ubicación geográfica. Por el contrario, encontramos una gran variabilidad en la distribución de los casos cuando se tienen en cuenta las variables de control consideradas.

Grado de inclusión institucional

La mayoría de las universidades presenta un bajo grado de inclusión (16), seguido por las universidades con grado intermedio (10) y un grupo más reducido con grado de inclusión alto (7). En el Gráfico 2, se describe cómo se distribuyen los casos estudiados, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, el momento de creación y el tamaño.

Gráfico 2

Cantidad de universidades por grado de inclusión institucional según perfil institucional

Fuente: elaboración propia con base en los Anuarios de Estadísticas Universitarias SPU (2009-2020).

En el análisis de este indicador, costó aún más que en el anterior identificar tendencias en función de estas variables. Si bien podemos identificar la ausencia de instituciones de reciente creación en los grados de inclusión intermedio y alto, no podemos identificar una clara tendencia en contrario. En el mismo sentido, tampoco pudimos establecer un patrón que permita identificar algún tipo de asociación entre el nivel de inclusión institucional y el perfil de las instituciones, según lugar geográfico o tamaño.

Condiciones institucionales y grado de inclusión

Habiendo despejado las variables que consideramos inicialmente que podrían incidir en nuestro análisis, al no haber encontrado patrones comunes, a continuación, mostramos los resultados del trabajo de combinar los resultados de los dos indicadores construidos. En la Tabla 2, mostramos la distribución de los casos analizados, que nos permitió identificar tres grupos de situaciones en función de la correspondencia entre ambos indicadores:

Tabla 2

Correspondencia entre condiciones institucionales de inclusión y grado de inclusión institucional

|

|

|

|

Grado de inclusión institucional |

|

||

|

|

Nivel |

Informes de evaluación |

Bajo |

Medio |

Alto |

Total |

|

Condiciones institucionales de inclusión |

Bajas |

Previo 2018 |

2 |

|

|

2 |

|

Desde 2018 |

3 |

1 |

|

4 |

||

|

Intermedias |

Previo 2018 |

3 |

2 |

1 |

6 |

|

|

Desde 2018 |

6 |

5 |

2 |

13 |

||

|

Altas |

Previo 2018 |

|

|

2 |

2 |

|

|

Desde 2018 |

2 |

2 |

2 |

6 |

||

|

|

Total |

16 |

10 |

7 |

33 |

|

Fuente: elaboración propia.

Referencias: en naranja Grupo 1; en verde Grupo 2; en amarillo Grupo 3.

Grupo 1: total correspondencia entre condiciones institucionales y grados de inclusión.

De los 33 casos estudiados, 16 presentan una correspondencia directa entre las condiciones institucionales de inclusión y los grados de inclusión: cuatro universidades presentan condiciones de institucionalidad alta y grado de inclusión alto. Aquí, hay casos de informes previos y posteriores a 2018, por lo que podemos afirmar que las condiciones se sostienen a lo largo de los años y repercuten en el grado de inclusión. Por otra parte, cinco de las casas de estudio tienen condiciones institucionales y grado de inclusión bajo, por lo que es de esperar, en el futuro, que las recomendaciones recibidas recientemente den lugar a acciones que permitan reforzar las condiciones institucionales y, en consecuencia, el grado de inclusión institucional, o bien, para el caso de instituciones cuyo informe es previo a 2018, revisar las acciones implementadas, si es que existieron.

Existe un subgrupo de nueve instituciones en donde también hay coincidencia, con condiciones institucionales de inclusión intermedia y un grado de inclusión institucional medio. Aquí, es de esperar que las recomendaciones continúen reforzando las condiciones institucionales, asumiendo que, en este grupo, mayoritariamente, dichas recomendaciones se han recibido más recientemente, y es esperable que su impacto aún esté en proceso. En síntesis, este grupo permite sostener que la mitad de las instituciones estudiadas muestran una correspondencia entre las condiciones institucionales que consideramos necesarias para la inclusión, y la inclusión efectiva.

Grupo 2: las condiciones institucionales son más altas que los grados de inclusión.

Encontramos 13 casos en donde las condiciones institucionales son más altas que los niveles de inclusión. Identificamos un subgrupo conformado por dos casas de estudio en donde las condiciones institucionales son altas y el grado de inclusión es bajo y otras dos en donde las condiciones institucionales son altas y el grado de inclusión es intermedio. En estos cuatro casos, los informes son muy recientes, por lo que entendemos que todavía esas condiciones, plasmadas en acciones institucionales que han sido consideradas en un informe de evaluación favorable, pueden no haber impactado aún de manera significativa. En este sentido, es esperable que los grados de inclusión mejoren en los próximos años.

Una situación similar se desprende al analizar los casos en que las condiciones de inclusión institucional son intermedias, pero el grado de inclusión es bajo. En total son nueve instituciones que presentan esta situación, seis de ellas tienen evaluaciones posteriores a 2018, por lo que posiblemente tampoco se exprese aún el resultado de los informes con las consecuentes acciones llevadas a cabo. Hay tres casos, sin embargo, que tienen evaluaciones anteriores al 2018. Estos casos estarían mostrando que las acciones derivadas de las recomendaciones de los informes de evaluación, en caso de existir, no han consolidado condiciones institucionales de inclusión, ya sea porque no son suficientes o adecuadas. Entendemos que, si estas fueran las razones, habría que incorporar al análisis otras variables que exceden este trabajo, tales como el perfil socioeconómico de la población estudiantil, por ejemplo, a partir de las cuales puedan definirse las mejores acciones para la población estudiantil.

Grupo 3: las condiciones institucionales son más bajas que los niveles de inclusión.

Este es un pequeño grupo conformado por cuatro universidades que presentan condiciones institucionales de inclusión bajas o intermedias, con grados de inclusión intermedios o altos. Si tomamos en cuenta los años de los informes de evaluación de estas instituciones, momento en el que se detectan los problemas, es posible sugerir que, en tres de esos casos, en los que el informe es reciente, el déficit en las condiciones institucionales podría no haber impactado aún en los grados de inclusión. El hecho de que las tasas de permanencia y egreso, con las que construimos el indicador de grado de inclusión, den un grado alto, puede estar expresando una tendencia anterior, por lo que se podría esperar un cambio en el futuro producto del impacto de las bajas condiciones institucionales, detectadas en las recientes evaluaciones externas, que deberían revertirse en el futuro a partir de las recomendaciones.

Por último, existe en este grupo un único caso en el que el informe es previo al año 2018, el cual ya mostraba condiciones institucionales bajas, pese a lo cual el grado de inclusión es alto. Entendemos que, aquí, podrían estar operando otras variables externas que no hemos analizado en este trabajo. Por ejemplo, las condiciones institucionales de inclusión podrían no ser necesarias para obtener buenos resultados de inclusión, debido a un perfil del estudiantado que no las necesita, ya sea por contar con apoyo familiar, condiciones socioeconómicas estables o una buena educación secundaria, entre otras.

Discusión y conclusiones

Este trabajo se propuso indagar en qué medida las políticas institucionales, diseñadas en consonancia con las políticas públicas de expansión del sistema universitario argentino, han generado condiciones efectivas de inclusión, entendida como acceso, permanencia y graduación. Nuestra hipótesis inicial sostuvo que las políticas institucionales, diseñadas en consonancia con las políticas públicas, han contribuido —en mayor o menor medida— a crear condiciones que favorecen trayectorias educativas completas, y que dichas condiciones varían en función del perfil institucional de cada universidad. En este sentido, intentamos demostrar que existe una relación entre ciertas condiciones institucionales necesarias —plasmadas en los informes de evaluación externa elaborados de CONEAU— y los resultados institucionales de inclusión efectiva, entendidos no sólo como acceso, sino también permanencia y graduación de los/as estudiantes. Para ello, desarrollamos dos indicadores que permitieron operacionalizar y contrastar estas dimensiones.

La principal conclusión a la que llegamos, a partir del trabajo realizado, es que el grado de inclusión depende significativamente de las condiciones institucionales construidas a partir de políticas institucionales orientadas a diversos aspectos de la gestión académica, vinculados con el avance y la completitud de trayectorias. Los resultados obtenidos permiten valorar positivamente esta hipótesis, particularmente en aquellos casos en los que se constata una relación directa entre las condiciones institucionales y el grado de inclusión. En la mitad de las universidades analizadas, se observó dicha correspondencia, lo cual refuerza la idea, ampliamente sostenida por la literatura especializada, de que el acceso a la educación superior no garantiza por sí solo una inclusión plena (Carli, 2012; Gentili, 2011; Chiroleu, 2014, 2017, 2018), y que, como advierte Tinto (2004), la universidad puede convertirse en una “puerta giratoria” si no se acompaña de condiciones institucionales que favorezcan la permanencia y el egreso.

En este sentido, nuestros hallazgos confirman lo señalado por autores como Ezcurra (2011, 2019) y Saraví (2015), quienes han caracterizado procesos de “inclusión excluyente” o “inclusión desigual”, en los que las políticas de ampliación del acceso no logran revertir las desigualdades de origen. Allí, el rol institucional resulta clave, a partir de políticas institucionales que busquen mitigar las desigualdades de origen. Entre estas políticas, hemos encontrado sustento para identificar diversas líneas de acción, que van desde aspectos organizacionales como académicos institucionales, aunque no ha sido el objeto de este trabajo analizar en profundidad cada una de estas líneas. No obstante, sí podemos afirmar que, allí donde no se consolidan condiciones institucionales sostenidas —por ejemplo, vinculadas al acompañamiento pedagógico, la planificación académica, las becas o la carrera docente—, el acceso puede quedar desarticulado de una trayectoria académica fluida.

Por otra parte, los resultados también muestran que variables como la localización geográfica, el momento de creación o el tamaño institucional no explican de forma consistente los niveles de inclusión, por lo que parte de nuestra hipótesis de trabajo no pudo ser confirmada. Estos hallazgos permiten alejarnos de visiones que asocian linealmente a las universidades de reciente creación o ubicadas en determinadas áreas geográficas con menores condiciones y niveles de permanencia y graduación, y viceversa, aspectos que están en línea con los trabajos que estudian a grupos específicos de universidades y sus estrategias para la inclusión (Arias et al., 2015; Marchini, 2018; García, 2024; Mendonça, 2021; Parrino, 2015). No obstante, si bien la localización geográfica podría ser una variable explicativa, asociada a niveles socioeconómicos, en línea con los estudios mencionados, en nuestro trabajo, esto no ha podido ser confirmado, dada la baja cantidad de instituciones de dicha área consideradas y la necesidad de abordar estos casos con otro tipo de abordajes en profundidad. En este sentido, nuestros hallazgos permiten postular que la inclusión real depende menos del perfil de las universidades y más de la existencia de políticas institucionales activas que acompañen las trayectorias.

Esta conclusión es coherente con los aportes que analizan el papel de las universidades en contextos de expansión condicionada (Gentili, 2011) y universalización sin derechos. En efecto, aun cuando el sistema universitario argentino ha mantenido un principio de ingreso abierto y gratuidad, este se ha desarrollado en un marco de fuerte segmentación social. Tal como ha señalado la literatura reciente (Cerezo, 2015; Urus, 2023; García, 2024; García y Sotelo, 2025; Sotelo, 2025), el primer año de estudios y los dispositivos de acompañamiento, como políticas institucionales sostenidas, son claves para evitar el abandono, especialmente en sectores de bajos ingresos o primera generación universitaria, característico de muchas universidades del país.

También advertimos que, en un número importante de casos, las condiciones institucionales consolidadas a partir de acciones institucionales pueden no reflejarse inmediatamente en mayores grados de inclusión. Este hallazgo también da cuenta de la importancia de incorporar el análisis del proceso de implementación de políticas institucionales y su capacidad de traducirse en resultados concretos, temas que forman parte de una agenda de investigación más amplia, actualmente en desarrollo (Sotelo, 2024, 2025; García, 2024).

En contraste, en unos pocos casos, observamos grados de inclusión altos en universidades con condiciones institucionales evaluadas como bajas. Esto podría estar reflejando la existencia de otras variables —no consideradas en este trabajo— que impactan en la permanencia y el egreso, como el capital cultural del estudiantado, el apoyo familiar o la calidad de la formación secundaria, reforzando la idea de segmentación anteriormente mencionada. También podría estar expresando rezagos temporales entre las condiciones actuales y los resultados de cohortes previas, para lo cual estos resultados pueden ser útiles para anticipar problemas de graduación.

Otro hallazgo relevante del trabajo es la utilidad de los informes de evaluación institucional externa de la CONEAU como insumo para analizar las condiciones institucionales de inclusión. Las evaluaciones y recomendaciones de CONEAU han contribuido a visibilizar dimensiones centrales para la permanencia estudiantil, tales como el diseño curricular, la carrera docente, el bienestar estudiantil, la planificación académica y el uso de información para la toma de decisiones (CONEAU, 2022; Marquina y Denes, 2025). Nuestros resultados muestran que esas recomendaciones se alinean con los factores identificados por la literatura como claves para revertir la exclusión.

En otros términos, es posible afirmar que las recomendaciones de CONEAU en los informes de evaluación externa permiten aproximarnos a comprender algunos aspectos de la gestión académica asociados a la permanencia y la graduación. No obstante, como dijimos, si bien los hallazgos de este trabajo sirven para considerar el valor de los informes de evaluación institucional externa de la CONEAU, futuros trabajos deberán profundizar de qué manera las recomendaciones allí incluidas se asocian efectivamente a líneas de acción institucional incorporadas como parte de los planes institucionales orientados a mejorar la permanencia y la graduación. Consideramos la relevancia de una posible línea de investigación orientada a analizar específicamente las acciones institucionales que se implementan con posterioridad a los procesos de autoevaluación y evaluación externa, y qué repercusiones tienen en el comportamiento de las trayectorias del estudiantado.

Finalmente, consideramos que este trabajo ofrece una herramienta analítica valiosa para las universidades y los organismos de política pública. El modelo construido permite monitorear de forma integrada las condiciones institucionales y los resultados de inclusión, en un marco conceptual que reconoce la tensión entre igualdad formal y desigualdad estructural. A su vez, aporta caminos concretos para avanzar en la idea que asocia a la educación superior con derecho humano y bien público (Pérez Rasetti, 2012; Rinesi, 2015; Mollis, 2016), demostrando que el logro real de la inclusión en la educación superior requiere articulación entre políticas públicas, acciones institucionales específicas y seguimiento, y que el logro de trayectorias educativas completas demanda una perspectiva integral de gestión académica.

En síntesis, los resultados permiten concluir que avanzar hacia una democratización cualitativa del sistema universitario argentino requiere superar la mera extensión del derecho de acceso. Implica, como señalan Chiroleu (2018) y Ezcurra (2011), diseñar e implementar políticas institucionales encuadradas en un plan institucional, que reconozcan las desigualdades de origen y construyan las condiciones necesarias para que todos/as los/as estudiantes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación superior. En esta dirección, el enfoque aquí propuesto busca contribuir tanto al debate conceptual como al fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar la inclusión real.

Médano vivo, tinta cepia. Carola Ferrero Alonso

Referencias bibliográfica

Arias, M. F., Mihal, I., Lastra, K. y Gorostiaga, J. (2015). El problema de la equidad en las universidades del conurbano bonaerense en Argentina. Un análisis de políticas institucionales para favorecer la retención. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20(64), 47-69.

Buchbinder, P., & Marquina, M. (2008). Masividad, heterogeneidad y fragmentación: El sistema universitario argentino, 1983–2007 (Colección Veinticinco años, 25 libros). Los Polvorines, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional

Capelari, M. (2009). Las configuraciones del rol del tutor en la universidad argentina: aportes para reflexionar acerca de los significados que se construyen sobre el fracaso educativo en la educación superior. Revista Iberoamericana de Educación, 49(8). https://doi.org/10.35362/rie4981985

Cerezo, L. (2024). La inclusión educativa en el nivel superior universitario argentino: Un estudio de caso de la UNAJ. Teseo-Facultad de Ciencias Sociales UBA.

Chiroleu, A., & Marquina, M. (2015). ¿Hacia un nuevo mapa universitario? La ampliación de la oferta y la inclusión como temas de agenda de gobierno en Argentina. Propuesta Educativa, (43), 7–16.

Chiroleu, A. M. (2014). La democratización de la educación superior en América Latina: conceptos, procesos, instrumentos. UNESCO-IESALC.

Chiroleu, A. M. (2017). Inclusión y democratización en la universidad argentina. Un análisis desde las políticas públicas y las prácticas institucionales. CLACSO.

Chiroleu, A. M. (2018). Universidad y democracia en América Latina: ¿una relación conflictiva? CLACSO. https://www.aacademica.org/ana.maria.chiroleu/25.p

CONEAU. (2022). Evaluación externa de instituciones universitarias: estudio sobre las recomendaciones para el mejoramiento institucional . Buenos Aires: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Ezcurra, A. M. (2011). Igualdad en educación superior: un desafío mundial. IEC-CONADU.

Ezcurra, A. M. (Coord.). (2019). Derecho a la educación: Expansión y desigualdad. Tendencias y políticas en Argentina y América Latina. Sáenz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Galli, M. G., García, P. y Mazzeo, I. (2025). Becas universitarias: Un mapeo de políticas nacionales para compensar las desigualdades económicas en la educación superior en los cuarenta años de democracia de Argentina. Sociedad Y Desigualdades, (2), 92-115.

García de Fanelli, A. M. (2005). Acceso, abandono y graduación en la educación superior argentina. En Debate: Educación superior. Acceso, permanencia y perfil social de los graduados comparados con los egresados de la educación media (pp. 1–17). Buenos Aires: IIPE-UNESCO, SITEAL/OEI.

García de Fanelli, A. M., & Adrogué de Deane, C. (2015). Abandono de los estudios universitarios: Dimensión, factores asociados y desafíos para la política pública. Revista Fuentes, 16, 85–106.

García, P. D. (2024). El acceso a la universidad en Argentina: dispositivos y regulaciones de ingreso en las universidades del conurbano bonaerense. Revista Internacional de Educação Superior, 10, e024031-e024031.

Gentili, P. (2011). La universalización sin derechos. Una crítica ética de las reformas educativas en América Latina. CLACSO-UNICEF.

Gessaghi, V. y Llinás, P. (2005). Las nuevas universidades nacionales: Entre la inclusión social y el desarrollo local. UNGS.

Gluz, N. (2011). Admisión a la universidad y selectividad social: cuando la democratización es más que un problema de ingresos. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Marchini, D. (2018). Los cursos de ingreso como dispositivos para promover la equidad en el acceso a la educación superior. El caso de las universidades del conurbano bonaerense creadas en el kirchnerismo [Tesis de maestría]. FLACSO.

Marquina, M., & Denes, C. (2025). El aseguramiento de la calidad de la educación superior de Argentina. En I. Pacheco, D. Lago, & C. Vergara (Eds.), Visibilizando la diversidad: Estudio sistemático de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en América Latina (pp. 23–52). Bogotá: Ecoe Ediciones.

Mateos, N., García, A. y Adelaida, B. (2018). Enseñanza, democratización e inclusión: desafíos para las Universidades del Bicentenario. En A. Roca, C. Schneider y J. Pedrosa (Eds.), Inclusión, democracia, conocimiento (pp. 115-139). EDUNPAZ.

Mendonça, M. (2021). Una aproximación a las estrategias institucionales para lograr la permanencia de los estudiantes en las nuevas universidades del conurbano (2009–2016). Espacios en blanco. Serie indagaciones, 31(2), 275-286.

Mendonça, M. (2022). Estrategias en el acompañamiento del estudiantado en el ingreso universitario en la Argentina de las últimas dos décadas. Esboços: histórias em contextos globais, 29(51), 469-489.

Mendonça, M. y Pérez Trento, N. (2020). El devenir del sistema universitario público en la Argentina a través de sus olas expansivas: Diferenciación en la formación de fuerza de trabajo y acumulación de capital (1971–2015). Education Policy Analysis Archives, 28, 49.

Mollis, M. (2016). La educación superior universitaria en los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner. Revista de Educación Superior del Sur Global, (1), 72-102.

Panaia, M. (2013). Abandonar la universidad con o sin título. Miño y Dávila.

Parrino, M. (2015). La permanencia de estudiantes en universidades nacionales del conurbano bonaerense: factores institucionales y socioeducativos. En G. Corica (Coord.), Inclusión educativa y trayectorias en el nivel superior (pp. 47-68). IEC-CONADU.

Pérez Rasetti, C. (2012). La expansión del sistema universitario argentino: un proceso con rumbo definido. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 3(7), 3-23.

Rinesi, E. (2015). La universidad en la Argentina reciente: entre la ampliación del sistema y la redefinición del proyecto institucional. En M. Marquina & A. Chiroleu (Coords.), La universidad latinoamericana: desafíos y alternativas frente a la mercantilización (pp. 95-108). IEC-CONADU.

Sotelo, L. A. (2025). Los inicios a la vida universitaria en Argentina: hacia la construcción del campo de estudios. Espacios en Blanco. Revista de Educación, 2(35), 233-243. https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB35-442

Sotelo, L. y García, P. (2025). Dispositivos institucionales de ingreso universitario. Hacia un análisis desde la perspectiva de los inicios a la universidad. (2025). Cuadernos De Educación, 25, 9-28.

Subsecretaría de Políticas Universitarias. (2023). Anuarios de estadísticas universitarias (2009-2020). Ministerio de Educación de la Nación Argentina. http://informacionuniversitaria.siu.edu.ar

Tinto, V. (2004). Student retention and graduation: Facing the truth, living with the consequences. Pell Institute for the Study of Opportunity in Higher Education.

Upcraft, M. L., Gardner, J. N. y Barefoot, B. O. (Eds.). (2005). Challenging and supporting the first-year student: A handbook for improving the first year of college. Jossey-Bass.

Urus, M. (2023). Acá hablan distinto. Literacidades y tutorías en la educación superior. Ediciones El Hacedor.

Notas

[1] PICT 2021-I-A-01209.

[2] De acuerdo con la SSPU, las universidades pequeñas tienen hasta 10.000 estudiantes; las medianas, entre 10.001 y 50.000; y las grandes, más de 300.000 (SSPU, 2023).