Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La mirada estatal: migrantes y punto de vista en material pedagógico del Ministerio de Educación de la República Argentina. Artículo de Rocío Flax. Praxis educativa, Vol. 29, N° 1 enero-abril 2025. E -ISSN 2313-934X. pp. 1-24.

https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290122

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

ARTÍCULO

La mirada estatal: migrantes y punto de vista en material pedagógico del Ministerio de Educación de la República Argentina

The state perspective: migrants and points of view in pedagogical material by the Ministry of Education of the Argentine Republic

A perspectiva estatal: migrantes e ponto de vista no material pedagógico do Ministério da

Educação da República Argentina

Rocío Flax

Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

ORCID 0000-0003-4892-0925

Recibido: 2024-09-12 | Revisado: 2024-12-22 | Aceptado: 2024-12-26

Resumen

Analizamos la construcción del punto de vista en materiales producidos por el Ministerio de Educación de Argentina para trabajar con el tema migraciones. Dicho estudio nos permitió indagar en cuestiones como quiénes son o pueden ser migrantes, quiénes pueden constituirse como sujetos de conocimiento, quiénes son relegados a la posición de objeto de conocimiento y desde qué distancia y ángulo de visión se los observa y estudia. Inscribimos nuestra investigación en el Análisis Crítico del Discurso y utilizamos una metodología cualitativa que analiza un corpus acotado en extenso. Entre los resultados obtenidos, destacamos que predomina el punto de vista de las personas no-migrantes y coexiste una distancia intima, que repara en detalles de la vida cotidiana, las necesidades y los deseos de las personas que migran, con una distancia pública, que generaliza y homogeneiza experiencias. Por último, se invisibiliza la presencia de estudiantes migrantes en las escuelas argentinas.

Palabras clave: análisis del discurso; discurso pedagógico; migrantes; punto de vista; estudios decoloniales

Abstract

We analyze the construction of the point of view in materials produced by the Ministry of Education of Argentine regarding topics about migration. This study allowed us to investigate questions such as who are or who may be those that migrate, who can constitute as subject of knowledge and who is relegated to the position of object of knowledge, and from what distance and angle of vision (considering the axes of power and solidarity) they are observed and studied. We inscribe our research in Critical Discourse Analysis and use a qualitative methodology that analyzes an extensive limited corpus. Among the results obtained, we highlight that the point of view of non-migrants predominates and an intimate distance coexists, which involves details of daily life, needs and desires of people who migrate, with a public distance. This generalizes and homogenizes experiences. Through these devices, the presence of migrant students in Argentine schools is made invisible.

Keywords: discourse analysis; pedagogical discourse; migrants; point of view; decolonial studies

Resumo

Analisamos a construção do ponto de vista em materiais produzidos pelo Ministério da Educação da Argentina para trabalhar com o tema migrações. Esse estudo nos permitiu investigar questões como quem são ou podem ser migrantes, quem pode se constituir como sujeitos de conhecimento, quem é relegado à posição de objeto de conhecimento e a partir de qual distância e ângulo de visão eles são observados e estudados. Inscrevemos nossa pesquisa na Análise Crítica do Discurso e usamos uma metodologia qualitativa que analisa um corpus acotado em extenso. Entre os resultados obtidos, destacamos que predomina o ponto de vista das pessoas não-migrantes e coexiste uma distância íntima, que repara em detalhes da vida cotidiana, as necessidades e os desejos das pessoas migratórias, com uma distância pública, que generaliza e homogeneiza experiências. Por fim, a presença de estudantes migrantes nas escolas argentinas é invisibilizada.

Palavras-chave: análise do discurso; discurso pedagógico; migrantes; ponto de vista; estudos decoloniais

Introducción

El inmigrante pone en “peligro” el orden nacional forzando a pensar aquello que es impensable, lo que no ha de ser o lo que no debe ser pensado para poder ser; fuerza a develar su carácter arbitrario

Abdelmalek Sayad

Este trabajo parte de una investigación que tiene, como objetivo general, analizar las representaciones sobre migrantes en espacios de formación docente de Argentina. En particular, ya hemos avanzado en el análisis de material que forma parte del Programa Educación, migraciones y movilidad humana, creado en el 2020 por el Ministerio de Educación de la Nación (Flax, 2024a). Dicho programa se propone brindar información y herramientas de trabajo para docentes y directives escolares, a la vez que informar a las personas migrantes y sus familias sobre sus derechos. El programa cuenta con una presentación en la página web del Ministerio[1] y el siguiente conjunto de recursos:

A partir del análisis de la guía y un fragmento del material perteneciente a la colección Educ.ar, determinamos que, si bien no hay representaciones explícitamente xenófobas o discriminatorias, el programa incurre en ciertas imágenes estereotipadas sobre las personas que migran. Además, encontramos una contradicción entre la Guía (y el propio programa), que afirma la presencia de personas migrantes en las escuelas argentinas, y material incluido en la Colección Educ.Ar, que presupone que tanto docentes como estudiantes nacieron en Argentina y se identifican con dicho país. En este sentido, en este trabajo, nos interesa profundizar en un aspecto del material de la colección: la construcción del punto de vista. Dicho estudio nos permitirá indagar en cuestiones como quiénes son o pueden ser migrantes, quiénes pueden constituirse como sujetos de conocimiento, quiénes son relegados a la posición de objeto de conocimiento y desde qué distancia y ángulo de visión (teniendo en cuenta ejes de poder y solidaridad) se les observa y estudia.

Partimos de los postulados de la sociología de la migración (Sayad, 1984; Gil Araujo, 2010), que considera que la manera hegemónica de hablar sobre migrantes se relaciona con los intereses de los Estados-nación y es funcional a su ejercicio de control. En primer lugar, porque es una necesidad del Estado dividir jerárquicamente a las poblaciones según su lugar de nacimiento, ya que, de esa manera, se legitiman algunas de sus funciones primordiales, como controlar las fronteras y garantizar la homogeneidad poblacional (Avallone y Molinero Gerbeau, 2021). En segundo lugar, porque predomina el punto de vista del Estado receptor, el cual condiciona qué aspectos de las migraciones se investigan y representan. La contracara es que el discurso hegemónico deja de lado los intereses, deseos o necesidades de las personas que migran, sus relaciones sociales y la sociedad desde la cual migraron.

En el próximo apartado, desarrollamos el marco teórico y la metodología que utilizamos en este trabajo. En la tercera sección, presentamos el corpus de trabajo y el análisis realizado. Por último, esbozamos algunas reflexiones.

Marco teórico y metodología

Análisis crítico del discurso

El marco teórico del presente artículo es el Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Fairclough, 1992, 2003; Hart, 2010), corriente que considera que los discursos son prácticas políticas e ideológicas que entran en relación de interdependencia recíproca con otras prácticas sociales. Pensar al discurso como una práctica permite considerarlo a partir de tres dimensiones: en primer lugar, constituye una conducta a través de la cual las personas actúan sobre el mundo y sobre otras personas; en segundo lugar, incluye representaciones sobre el mundo, los actores sociales y sus prácticas; en tercer lugar, construye identidades y relaciones sociales.

Como dijimos, las prácticas discursivas poseen relaciones de interdependencia con otras prácticas sociales, de manera que las representaciones sociales que vehiculizan los discursos influyen en las actitudes, comportamientos y decisiones de las personas y las instituciones (Raiter, 2016). Por ello, el ACD propone partir de algún problema social, como puede ser el caso de las políticas xenófobas de algunos países o las actitudes discriminatorias por parte de la población, para analizar su dimensión discursiva. Seguimos una metodología cualitativa que analiza en extenso un corpus acotado. En el siguiente subapartado, desarrollamos las categorías de análisis.

Análisis de la construcción del punto de vista

Seguimos a la lingüística cognitiva al afirmar que el lenguaje no es una facultad cognitiva autónoma, sino que los procesos lingüísticos están basados en los mismos principios subyacentes que otros dominios de cognición no lingüísticos, como la percepción visual (Lakoff, 1987; Cuenca y Hilferty, 1999; Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela Manzanares, 2023). Tanto el léxico como las estructuras de la gramática se construyen a partir de la experiencia material con nuestro cuerpo y su entorno.

Desde esta corriente teórica, podemos afirmar que el modo verbal, al igual que el modo visual, realiza significados desde un determinado punto de vista. Tanto el productor de un texto como su receptor —a partir de las huellas textuales— construyen imágenes mentales de las situaciones descriptas, que simulan desde dónde se las percibe. Así como en una fotografía, podemos determinar el punto de vista a partir del ángulo (tanto en términos horizontales como verticales) y la distancia de la toma, algunos términos o expresiones lingüísticas —que pueden incluir pronombres, verbos, preposiciones, entre otros— también nos permiten establecer desde qué punto de vista se construye un texto (Langacker, 2008). A partir de estas ideas, Hart (2015) propuso una gramática del punto de vista que incluye las categorías de ángulo horizontal, ángulo vertical y distancia. Si bien consideramos que la propuesta todavía debe ser sistematizada, es una entrada interesante y productiva para el análisis discursivo. Por ello, en este trabajo, vamos a rastrear aquellas expresiones que permitan reconstruir el punto de vista desde el cual el productor construye su discurso y propone que el receptor lo comprenda.

En el modo visual, la elección de la distancia de la toma puede sugerir diferentes relaciones entre les participantes representades y les observadores. A continuación, presentamos un cuadro que sistematiza las distancias de las tomas y sus significados sociales:

Cuadro 1

Tomas y sus significados sociales. Elaboración personal a partir de Flax y Forte (2022)

|

Toma |

Significado social |

|

Primerísimo primer plano (cabeza de una persona) |

Distancia íntima |

|

Primer plano (cabeza y hombros) |

Distancia personal cercana |

|

Plano medio corto (de la cintura para arriba) |

Distancia personal lejana |

|

Plano medio largo (cuerpo entero) |

Distancia social cercana |

|

Plano general (cuerpo entero y parte de lo que hay alrededor) |

Distancia social |

|

Plano general largo (conjunto amplio de personas y lo que hay alrededor) |

Distancia pública |

Relacionado con la distancia de la toma, tendremos en cuenta si les participantes representades realizan actos de oferta o de demanda. En los actos de oferta, les participantes no hacen contacto visual con les observadores y, por lo tanto, no establecen ningún tipo de vínculo. En los actos de demanda, el contacto visual interpela a les observadores a entrar en algún tipo de relación (Kress y van Leeuwen, 2006).

Para el análisis de la distancia en el modo verbal, nos vamos a centrar principalmente en la manera cómo se denomina a les migrantes. Para ello, utilizamos la clasificación semántica de actores sociales propuesta por van Leeuwen (2008) y que sintetizamos en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Clasificación de formas de nombrar a los actores sociales según van Leeuwen (2008)

|

Exclusión |

Supresión |

||||

|

Segundo plano |

|||||

|

Inclusión |

Personalización |

Determinación |

Categorización |

Funcionalización |

|

|

Identificación |

Clasificación |

||||

|

Identificación relacional |

|||||

|

Identificación Física |

|||||

|

Valoración |

|||||

|

Nominación |

Formalización |

||||

|

Semiformalización |

|||||

|

Informalización |

|||||

|

Titulación |

|||||

|

Destitulación |

|||||

|

Indeterminación |

|||||

|

Generización |

|||||

|

Especificación |

Individualización |

||||

|

Asimilación |

Colectivización |

||||

|

Agregación |

|||||

|

Impersonalización |

Abstracción |

||||

|

Objetivación |

Espacialización |

||||

|

Instrumentalización |

|||||

|

Autonomización de enunciado |

|||||

|

Somatización |

|||||

Cabe destacar que una expresión particular, por ejemplo, “las personas” puede ser considerada como una estrategia diferente según el contexto en el que aparece dicha expresión. Así, en algunos casos, puede tener el valor de una colectivización (“El gráfico toma en cuenta las solicitudes que presentaron las personas entre los años 2008 y 2017”), mientras que, en otros, puede considerarse una generización (“Es muy común que las personas migren por razones económicas”).

También tendremos en consideración otros elementos que hacen a la distancia social, como si los espacios descriptos o los temas tratados correspondiesen a situaciones típicamente —y culturalmente— públicas, sociales, personales o íntimas. Con respecto al punto de vista en el modo visual, el ángulo horizontal es una función de la relación entre el plano frontal de quien produce la imagen (o de le observadore) y el plano frontal de les participantes representades. Los dos pueden estar paralelos o pueden formar un ángulo. Mientras el plano frontal supone participación o involucramiento, el oblicuo supone desapego. En relación con el ángulo vertical, los ángulos altos otorgan mayor poder a les observadores por sobre le participante representade; mientras que los ángulos bajos otorgan mayor poder a le participante representade por sobre les observadores. Si la representación está al nivel de la vista, entonces hay un punto de vista de igualdad, es decir, no hay diferencia de poder (Kress y van Leeuwen, 2006).

Para el análisis de la construcción del punto de vista en el modo verbal, vamos a considerar diversos elementos: la persona gramatical, los pronombres personales, posesivos y demostrativos, las formas de tratamiento, los adverbios y verbos que indican cercanía o lejanía con el productor o lector del texto, como, por ejemplo: acá, allá, ir, venir, etc. También tendremos en cuenta el discurso referido.

Análisis

Como mencionamos en la introducción, en trabajos anteriores, avanzamos con el análisis de material que formaba parte del Programa Educación, migraciones y movilidad humana del Ministerio de Educación de la Nación. Más específicamente, trabajamos con la Guía con orientaciones para la inclusión educativa de las personas migrantes y con una sección de la Colección Educ.Ar: un cuadernillo dirigido al primer ciclo de la escuela primaria. En dichos trabajos, investigamos las representaciones sobre migrantes que construía el Ministerio de Educación y realizamos una primera aproximación al estudio del punto de vista.

Por ello, para profundizar en este último eje de análisis, en este trabajo, nos centramos en los cuadernillos de la serie Seguimos Educando producidos para la escuela secundaria. La serie fue confeccionada por el Ministerio de Educación de la Nación durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, decretado a causa de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. El recorte del corpus se realizó teniendo en cuenta las actividades de dichos cuadernillos recomendadas en la “Colección Educ.ar: Migraciones en Argentina, historia y derechos en perspectiva” para trabajar sobre las migraciones. Se trata de dos actividades para el ciclo de secundaria básica (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a) y tres para el ciclo de secundaria orientada (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b)[2]. Por una cuestión de espacio y debido al interés en mostrar los resultados de los análisis en extenso, dejamos afuera de nuestra exposición una de las actividades del secundario orientado. No obstante, los resultados de dicho análisis fueron consistentes con las otras dos actividades para el mismo nivel educativo.

Secundaria básica: las migraciones internas durante las décadas de 1930 y 1940

Las dos actividades recomendadas por la colección Educ.Ar refieren a migrantes internos, es decir, que se desplazan entre ciudades de Argentina. A continuación, analizamos cada texto por separado.

Actividad 1.

Análisis de la distancia.

El texto tematiza las migraciones internas de la primera mitad del siglo XX. Esto significa que existe una distancia temporal entre les estudiantes y les migrantes representades. No obstante, el propio texto considera a las migraciones como un fenómeno que no se limita al pasado. De hecho, considera que migrar puede formar parte de la experiencia vital de les estudiantes: “Seguramente, muchas y muchos de ustedes saben sobre las migraciones en diferentes épocas, porque ya estudiaron sobre ellas, porque tienen familiares que migraron en el pasado o en el presente, o porque ustedes tuvieron que migrar” (1) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11).

La actividad presenta dos partes muy disimiles. En la primera, les autores se centran de manera exclusiva en la experiencia de migrar, mientras que la segunda consiste en un texto denominado “Industrialización y migraciones internas”, que describe el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que los gobiernos de Argentina desarrollaron a partir de la crisis mundial de 1929 y solo refiere a les migrantes de manera muy limitada. Este segundo texto cumple con todas las características esperables de un texto histórico, escolar, del tipo expositivo-explicativo: presenta oraciones declarativas en tercera persona y verbos en pretérito del modo indicativo sin modalizar (Botazzi y Di Tondo, 2021). En cambio, en la primera parte de la actividad, encontramos marcas de la primera y la segunda persona que involucra a les autores del cuadernillo y les lectores previstes en el proceso de producción del conocimiento: “Los testimonios orales y las fotografías son fuentes de información que nos permiten aprender sobre el pasado” (2) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11).

Consideramos que la utilización de la primera persona del plural incide en la construcción de la distancia del punto de vista, ya que no presenta al objeto de estudio con la mirada distante y aséptica propia del discurso científico dominante (como sí lo hace el texto sobre la industrialización). Por el contrario, la imagen y el decir de les migrantes tendría un impacto en les estudiantes. En cambio, en la segunda parte de la actividad, la ausencia de toda marca de subjetividad construye una distancia máxima entre les lectores y el objeto de estudio.

Analizamos los recursos que el texto utiliza para referirse a les migrantes y encontramos que predominan las personalizaciones frente a las abstracciones: solo hay cuatro ocurrencias y tres de ellas remiten a un término de uso cotidiano: “familia”. Si bien predominan los recursos de asimilación (trece ocurrencias entre casos de agregación y colectivización), se trata, en su mayoría, de grupos pequeños: “muchos vecinos”, “mi mujer y los chicos”, “los protagonistas del testimonio”. También encontramos cinco casos de individualización: “José” (repetido en dos ocasiones), “un amigo de Santiago”, “este hombre”, “mi mujer”. Esta mirada cercana, que solo puede abarcar a un conjunto muy acotado de personas, se relaciona con la inclusión de la historia de vida de un migrante, José, que abarca treinta cláusulas (de un total de 141). Consideramos que la inclusión de historias de vida produce el efecto de una distancia personal cercana o íntima (según el caso) en tanto presenta detalles de la vida privada, de la cotidianeidad y de los sentimientos de les migrantes. Veamos algunos ejemplos: “Me dedicaba a cultivar la huerta y criaba unos pocos cerdos y corderos. Pensé que en una gran ciudad podría conseguir trabajo y ganar más” (3) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11); “Con esa esperanza, seguimos viaje hacia la gran ciudad” (4) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11).

Análisis de los ángulos

El uso del pronombre posesivo en primera persona del plural en referencia a la Argentina construye a les autores del manual y a sus lectores como argentines: “la vida de nuestro país”. Pensemos que, si bien se considera que les estudiantes pueden ser migrantes, se está pensando en migraciones internas. En este sentido, siempre son argentines.

La historia de vida de José se narra en primera persona. Por lo tanto, durante las treinta cláusulas que ocupa el testimonio, el punto de vista es interno: el ángulo de visión correspondería al propio migrante. No obstante, cabe destacar que el testimonio que introduce la mirada del migrante es una ficción, una reconstrucción, es decir que esa mirada se encuentra intervenida: “Les presentamos el testimonio de José, reconstruido a partir de entrevistas que le hicieron luego de su llegada a Buenos Aires en aquellos años” (5) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11). El resto de la actividad corresponde a un punto de vista externo, a pesar de que el manual considera que les estudiantes pueden ser migrantes.

Con respecto al ángulo vertical, en la primera parte de la actividad, el punto de vista es de igualdad. Lo observamos, por ejemplo, en la utilización de formas de nominación informales, como el nombre de pila del migrante. Este ángulo cambia en la segunda parte, la correspondiente al texto sobre la industrialización que, como ya dijimos, adopta todos los rasgos del saber escolar que recontextualiza un saber científico: construye una distancia máxima, observa desde afuera (sin involucrarse en el tema explicado) y desde un ángulo alto, el de aquel que puede observar y analizar como a través de un microscopio.

Análisis modo visual.

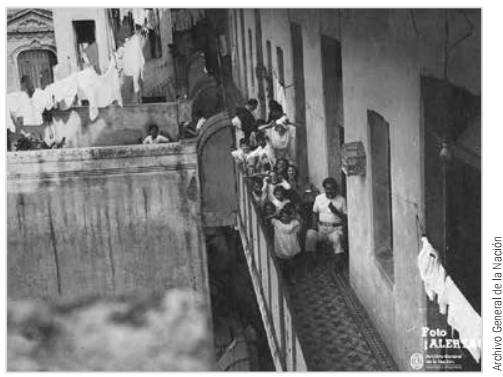

La imagen de la primera actividad presenta a un grupo pequeño de personas, todos hombres. Esto puede crear un sesgo en la representación de les estudiantes con respecto a quiénes eran las personas que migraban.

Imagen 1

Cuadernillo Secundaria básica

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020a)

El epígrafe indica:

Esta fotografía de 1933 captura a varias personas en la estación Forres del servicio del tren Santiago del Estero-Córdoba. Algunas están en viaje, otras parecen haber llegado a su destino. No sabemos quiénes son, no hay registro de eso en la foto. (6) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 11)

En efecto, en un primer plano, encontramos cuatro personas humanas y un perro, todos de pie delante de un tren y con algunas piezas de equipaje. Dentro del tren, se observan parcialmente cinco figuras más, las tres que se pueden reconocer también son representadas como hombres.

La distancia que plantea la foto es intermedia: corresponde con una distancia social cercana. Se trata de un plano completo donde podemos ver a cuatro personas de cuerpo entero. Esto permite a les observadores distinguir sus individualidades, describir su ropa y reconocer sus expresiones faciales: algunos hombres están serios, otros sonrientes. Uno de ellos realiza una muestra de afecto hacia otro al tocarle el hombro. En la vestimenta, se pueden observar diferencias socioeconómicas: sombrero o boina, traje con corbata o moño frente a un saco más modesto con pañuelo, zapatos frente a botas de campo. Entre las personas que se encuentran en primer plano, aquella con indumentaria más modesta también corresponde a una persona que, en Argentina, sería racializada (Segato, 2006, 2007).

El acto de imagen que realizan todos los participantes retratados (ya sea dentro o fuera del tren) es de demanda, ya que miran a cámara. De esta manera, también se establece una relación con les observadores de la imagen que permite acortar la distancia: no son solo objetos de observación o estudio, sino que simulan una interacción social con les lectores del libro.

El plano horizontal es frontal, es decir, se genera un involucramiento entre les observadores de la imagen y los participantes representados. Por su parte, el plano vertical se encuentra a la altura de vista, por lo que plantea una simetría de poder con las personas retratadas.

Actividad 2.

La segunda actividad del ciclo de secundaria básica estuvo originalmente pensada para realizarse a la semana siguiente de la primera. Retoma los conocimientos vistos con respecto a la industrialización y también, como veremos enseguida, la historia de vida de José.

Análisis distancia.

Además de la presentación, donde aparece la primera persona del plural (que remite tanto a les autores del cuadernillo de manera exclusiva como a la inclusión de les autores y les estudiantes en un mismo grupo) y la segunda persona del plural que remite a les estudiantes, al final de la actividad, encontramos una serie de preguntas también en segunda persona. El centro de la secuencia didáctica lo constituyen tres testimonios de migrantes. Uno de ellos es una reformulación de la historia de vida de José, que ya se había presentado como una reconstrucción. Nos preguntamos si contar dos veces la misma historia en primera persona, pero con formulaciones distintas, no puede generar un efecto de distanciamiento: se recuerda a les estudiantes que, en algún punto, es una ficción, no es el testimonio real de ninguna persona.

Como mencionamos, la mayor parte de la actividad corresponde a la presentación de tres testimonios de migrantes (100 de 186 cláusulas). Al igual que para la actividad anterior, se indica cómo se obtuvieron o construyeron los testimonios:

Los testimonios fueron obtenidos de manera diferente: los dos primeros son reconstrucciones hechas a partir de datos que se obtuvieron en fuentes y textos históricos, y retratan a dos migrantes con historias diferentes; el tercero es la transcripción de fragmentos de entrevistas que, entre 1987 y 1988, el historiador Daniel James hizo a María Roldán, una hija de inmigrantes[3] que fue la primera delegada obrera mujer en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. (7) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 26)

Los testimonios permiten observar los detalles de la vida cotidiana de las personas que migran. Por ello, podemos hablar de que, en esta actividad, predomina una distancia personal o, incluso, íntima en tanto se desarrollan, aún más que para el caso anterior, detalles de la vida privada: “La familia nos consiguió una habitación para alquilar en un conventillo. Ahí, compartíamos el baño y la cocina con otras familias. Pero al menos teníamos techo y toda la familia dormía junta” (8) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 26);

No tuve miedo, una llegaba con sus hijitos y venía una vecina y te decía “si precisa algo, cuente conmigo; somos vecinas”. Había mucha solidaridad entre la gente. Primero, alquilamos en un conventillo en la calle Nueva York, con otras cuatro familias. Cada una tenía su cocina y su pieza, donde dormíamos junto con los chicos. (9) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020a, p. 27)

También encontramos algunas expresiones que indican una mirada lejana, que observa a les migrantes desde una distancia pública. Así, por ejemplo, “miles de familias” refiere a un conjunto muy amplio de personas; mientras que “las y los migrantes internos” y “las personas que migraron en aquella época” constituyen generizaciones que homogeneizan la experiencia de todes les migrantes de aquellas décadas[4]. No obstante, un análisis cuantitativo de los recursos utilizados para denominar a les migrantes nos permitió observar que, efectivamente, prevalece una distancia personal cercana o intima. Así, encontramos veintitrés individualizaciones, trece casos de colectivización y nueve casos de generización. Además, de las trece colectivizaciones, diez corresponden a grupos muy reducidos que coinciden con una distancia personal (“dos migrantes”, “mis hijitos”, “mis primos”). Las únicas dos abstracciones son “grupos” (tres apariciones) y “familia(s)” (siete apariciones). No obstante, varias de ellas también corresponden a un grupo muy reducido de personas, por ejemplo, “la familia” o “toda la familia” en referencia a la mujer y los hijos de José. Consideramos que, si bien “familia” es una abstracción, se trata de un término que activa un modelo cognitivo muy corriente en nuestra sociedad que, de manera automática e inconsciente, representa un conjunto acotado de personas. Por lo tanto, planteamos que expresiones como “la familia” o “toda la familia” no funcionan como otras abstracciones[5] que alejan a les lectores de la experiencia representada.

Análisis ángulos.

Encontramos dos referencias nacionalistas que indican que docentes y estudiantes son o se identifican como argentines: “que cambió profundamente nuestro país” y “la vida de las y los trabajadores de nuestro país se transformó y mejoró radicalmente”. El subtítulo que introduce las tres historias de vida ya representa el punto de vista de les migrantes a partir de la primera persona del plural, que no remite a docentes o estudiantes, sino a quienes van a contar su experiencia de migración: “Llegamos, ¿y ahora qué?”. Las historias de vida se encuentran relatadas en primera persona, es decir, desde el punto de vista de las personas que migran, lo que permite generar un mayor involucramiento por parte de les lectores del manual. No obstante, no hay ninguna marca que pueda suponer que les autores o lectores del cuadernillo pueden conocer o identificarse con la experiencia de migrar. En este sentido, los fragmentos del texto que no corresponden a testimonios están construidos desde una mirada externa, que supone desapego.

Con respecto al ángulo vertical, consideramos que predomina un punto de vista de igualdad, a pesar de que siguen construyendo a les migrantes como objeto de estudio, ya que se les denomina de modo familiar a partir de sus nombres de pila (“José”, “Alberto”). Con respecto al testimonio de María, encontramos algunas marcas de respeto: la titulación “Doña María” (que, no obstante, en Argentina, es una forma educada, pero familiar) y una funcionalización que la valora positivamente, “la primera delegada obrera mujer en la localidad de Berisso”. El equilibrio de poder lo observamos también en conjunción con la distancia: si trazamos el paralelismo con el modo visual, en una imagen, para abarcar con la mirada grupos muy grandes de personas, suele ser necesario elevar la mirada (por ejemplo, a partir de un dron), pero este no es el caso con grupos pequeños, como los que predominan en la actividad. Veremos que este ángulo de visión contrasta con las imágenes que acompañan los testimonios, que se encuentran tomadas desde ángulos altos.

Las consignas del final de la actividad refieren al conocimiento del espacio geográfico y cómo cambia a lo largo del tiempo (incluidos sus habitantes) y no a les migrantes específicamente. Por lo tanto, si bien se busca analizar y diseccionar aspectos de los espacios donde viven les estudiantes, no podemos afirmar que la experiencia de migrar sea la que se encuentra bajo análisis.

Análisis modo visual.

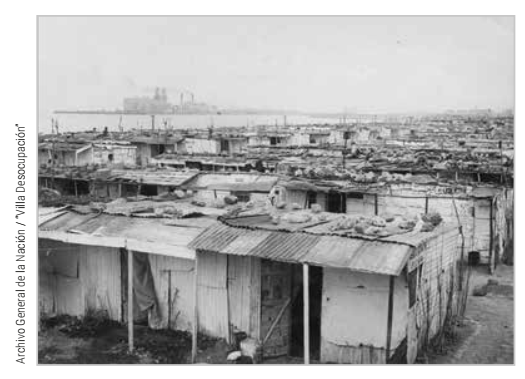

Cada historia de vida tiene asociada una imagen. Por cuestiones de espacio, analizaremos las primeras dos. En la primera historia, Alberto indica que, cuando llegó a Buenos Aires, alquiló con su familia una habitación en un conventillo; por lo tanto, la imagen que se incluye representa los pasillos de un primer piso de conventillo.

Imagen 2

Cuadernillo Secundaria básica

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020a)

En la fotografía, observamos un conjunto de más de diez personas, la mayoría parecen ser niños. La imagen muestra el entorno en el que viven: los pasillos y ventanas, las paredes manchadas, la ropa colgada en la soga de secar. De hecho, hay una distancia entre le observadore y les primeres participantes representades, el primer plano corresponde a una porción del pasillo. En este sentido, se trata de un plano general largo que representa una distancia pública. Es una imagen que busca mostrar al conventillo en su completitud (su fisonomía, sus habitantes, sus espacios compartidos) y no solo a los personajes humanos. Incluso, es difícil identificar los rasgos de sus caras y las expresiones faciales.

El ángulo horizontal es frontal y la mayoría de los personajes se encuentra mirando a la cámara, de manera que se construye un acto de demanda que interpela a le observadore. Así, se puede hablar de un efecto de involucramiento, aunque esto debe ser matizado por la distancia que mencionamos en el párrafo anterior. El ángulo vertical es alto: la fotografía está tomada desde arriba. De esta manera, se genera un efecto que disminuye a les participantes representades: no solo se los ve pequeñes por la distancia, sino que el ángulo colabora con la sensación de insignificancia.

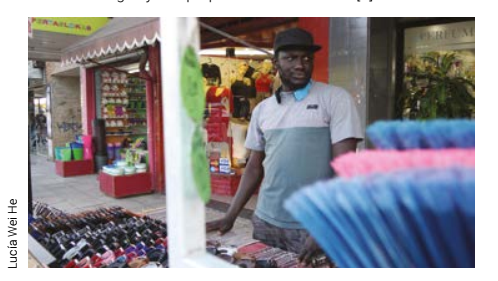

En el segundo testimonio, José relata haber construido una casa precaria (“la hicimos con chapas y cartones”) en la villa del Bajo Belgrano. Por lo tanto, la actividad incluye la imagen de una villa miseria o de emergencia[6] de aquella época.

Imagen 3

Cuadernillo Secundaria básica

Fuente:Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020a)

En la fotografía, no hay participantes humanos. Se ven hileras de casas, todas similares, construidas con chapas, algunas con telas en lugar de puertas y piedras que sostienen los techos para que no se vuelen. La desolación se refuerza por la falta de humanos o animales. Tampoco se ven objetos de la vida cotidiana. No hay nada afuera de las casas que indique vida: mesas, juguetes, etc. La poca vegetación presente parece seca. La imagen busca transmitir la precariedad de la construcción en la que habitaban les migrantes y la desolación del paisaje.

Con respecto a la distancia de la toma, se trata de un plano entero que permite ver de manera completa lo que parecería ser una o dos casas y parte de sus alrededores. También deja apreciar algunos detalles de la construcción. Veremos que el juego entre los ángulos vertical y horizontal permite apreciar, en el fondo, una hilera de casas similares que satura la imagen.

El ángulo vertical es alto, de manera tal que les observadores no llegan a ver solo las primeras casas (como si estuvieran parades delante de la puerta a unos metros), sino una amplia extensión de viviendas y, en el margen superior-izquierdo, el río y unas fábricas. El ángulo horizontal es levemente oblicuo. Esto permite que las casas se extiendan hasta el punto de fuga, cada vez más pequeñas y lejanas, generando un efecto de inmensidad: no se puede ver dónde termina la villa. Pero lo oblicuo también permite interpelar lateralmente a le observadore, que no se construye como si perteneciera a ese mundo.

Secundaria ciclo orientado: las migraciones internacionales actuales

Las tres actividades del ciclo orientado se refieren a migraciones internacionales. En cada una de ellas, se presentan casos reales, que forman parte de una nota periodística, un relato etnográfico y un informe oficial. También se incorporan otros tipos de materiales: una canción de Manu Chao, estadísticas y un videojuego. Por cuestiones de espacio, presentamos en extenso el análisis de las dos primeras actividades. No obstante, los resultados de los tres análisis fueron consistentes.

Actividad 1.

Análisis distancia.

A diferencia de los textos anteriores, las actividades del ciclo de secundario orientado tematizan migraciones muy actuales, por lo tanto, no presentan una distancia temporal con respecto a la experiencia de migrar. De hecho, se plantea que les estudiantes pueden estar muy cerca de estas experiencias:

Si viven en una gran ciudad, es probable que muchos de sus habitantes sean hijos de migrantes o ellos mismos sean migrantes. Si viven en un sector rural, es muy probable que haya personas de otros países o de otras provincias que lleguen a la región en ciertas épocas del año (para las cosechas, por ejemplo), pero también es probable que amigas y amigos suyos hayan migrado a otros lugares. (10) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17)

Luego de analizar las formas de denominar a les migrantes que presenta la actividad, observamos que prevalecen las individualizaciones (36 ocurrencias) y que la mayoría de ellas refieren al nombre propio de les protagonistas de la historia de vida que se cuenta en la nota periodística. No obstante, también encontramos un amplio número de asimilaciones (32, de las cuales 22 son colectivizaciones y 10, agregaciones) y generizaciones (32 ocurrencias), que suponen una distancia máxima. Al igual que en las actividades de secundaria básica, algunas asimilaciones corresponden a grupos pequeños, como, por ejemplo, “dos personas de nacionalidad senegalesa” o “sus sobrinos”. En este sentido, la distancia personal cercana o íntima coexiste, en la actividad, con la distancia social lejana e, incluso, la distancia pública.

En efecto, la actividad tiene como elemento central una nota periodística que incluye la historia de vida de Mouhamed, un migrante senegalés, y su esposa, Marie. La nota relata la visita de una periodista a su casa en Senegal cuando él viaja para ver a su familia:

“¿Cuándo va a ser la próxima vez que se vean?”, les pregunto mientras nos sentamos con la familia de Mouhamed en el piso a comer el plato que preparó Mari, todos de una misma olla comunitaria. “No sabemos todavía”, contesta Marie con voz tímida. (11) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17)

Como podemos observar en la cita número 11, no solo se relatan escenas de la vida íntima familiar, sino que la periodista se posiciona lo suficientemente cerca como para observar y describir las emociones de las personas. El uso del tiempo presente (“pregunto”, “contesta”) colabora con esta construcción de cercanía. El relato de un caso particular permite generar una mayor empatía hacia las personas al describir sus necesidades, sus deseos o sus sentimientos. De hecho, las consignas posteriores intentan que les estudiantes se pongan en el lugar de la protagonista de la historia: “¿Qué harían si estuvieran en la posición de Marie Gueye? ¿Viajarían a Buenos Aires para estar con Mouhamed o se quedarían en Dakar cuidando a la familia como acostumbran muchas mujeres en Senegal?” (12) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 18).

No obstante, en la misma nota, ya se incluyen algunas generalizaciones y se brindan cifras sobre les migrantes senegaleses en Argentina. En el resto de la actividad, les autores del cuadernillo utilizan el caso de Mouhamed como disparador para hablar sobre “procesos migratorios”, abstracción que introduce una distancia máxima, aquella propia de la forma dominante de hacer ciencia, que se rige por cifras, gráficos y estadísticas (Lizcano, 2006). La historia de vida sirve, así, como caso particular a partir del cual se realizan generalizaciones. Luego de la distancia íntima que permite la empatía, les autores terminan por homogenizar las experiencias de les migrantes. En la cita número 13, vemos este pasaje de lo particular a lo general:

La historia de Mouhamed es una que se repite una y otra vez entre los migrantes africanos que deciden dejar su país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Mientras el hombre busca trabajo en una tierra lejana, la mujer se queda atrás, cuidando de la familia. (13) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17)

La última parte de la actividad, como dijimos, pasa directamente al análisis de datos estadísticos: “Las barras grises indican la cantidad de hombres que hicieron la solicitud; las azules, la cantidad de mujeres que lo hicieron en cada año”(14) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 18). Se incorpora, así, la mirada supuestamente objetiva y neutral de la ciencia (Verón, 1998). Si bien les autores realizan una reflexión sobre algunas limitaciones de la información que brindan las estadísticas (por ejemplo, no se indica la edad de las personas que migran), no problematizan, por ejemplo, que no diga nada sobre el país de emigración: regiones, realidades económicas, motivos para migrar, etc. Es decir, que no solo se homogeneiza —o invisibiliza— la experiencia de migrar, sino la realidad de todo el país de partida.

En resumen, por un lado, el cuadernillo presenta la historia de una familia, ingresa a su casa, narra escenas de su vida cotidiana, describe sus comidas; mientras que, por otro lado, brinda datos estadísticos que consideran a les migrantes como números clasificables según año de llegada y género, y pasibles de ser estudiades científicamente: coexiste la distancia intima con la distancia pública.

Análisis ángulos.

En el apartado anterior, dijimos que el cuadernillo considera que les estudiantes pueden encontrarse cerca de experiencias de migración. Si volvemos a la cita 10, vemos, no obstante, que no contempla la posibilidad de que les propies estudiantes sean elles mismes migrantes. Con respecto a sus amigos y amigas, se plantea que migraron a “otros” (recurso de de-espacialización) lugares, es decir, se les construye como argentines que emigraron: no contempla la posibilidad de amigues —otros jóvenes en edad escolar— no argentines. Por lo tanto, una vez más, el material producido por el Ministerio de Educación de la Nación construye a les lectores del cuadernillo como ajenes al fenómeno de la migración: se trata de un punto de vista externo. No obstante, no encontramos pronombres o adverbios que expliciten que el punto de vista corresponde a une argentine. Así, por ejemplo, el fragmento 15 no dice “está volviendo acá” o “está volviendo a nuestro país”, sino que expresa un punto de referencia absoluto: “estará volviendo al país al cual migró hace más de siete años: Argentina. ¿Por qué razón viajó Mouhamed a Argentina?” (15) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 18).

A diferencia de la primera actividad del secundario básico, la explicación sobre el estudio de caso se realiza en tercera persona (con infinitivos y voz pasiva que evitan mencionar al agente de las acciones representadas) sin involucrar ni a docentes ni a estudiantes: “Detenerse sobre un caso y estudiarlo en profundidad permite conocer aspectos que pueden ser significativos para estudiar otros casos. Es una metodología que suele utilizarse en los estudios de las sociedades del pasado y del presente” (16) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17).

Encontramos una ambivalencia en la forma de denominación de las personas que migran. La forma “inmigrante” representa a los actores sociales desde el punto de vista de quien se encuentra en el país de llegada; mientras que el término “migrante” focaliza en la experiencia de desplazamiento que tiene quien migra. En el texto, encontramos que se utiliza cuatro veces el término “migrantes” y seis “inmigrantes”, dos de las cuales refieren al título de la nota periodística. Esta dualidad puede tener que ver con la propia inclusión de la nota periodística, que permite visualizar la experiencia de migrar de una manera más unificada al representar no solo la llegada al país de destino, sino también la vida y las relaciones sociales del migrante en el país de partida.

Les migrantes son vistes a partir de la exterioridad, también a través de términos como “otros” y “ellos”, los cuales consideramos constituyen recursos de disimilación: “Ya vimos el caso de Marie Gueye y Mouhamed, ¿pero hay otros como ellos?” (17) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 18). El punto de vista interno, de les propies migrantes, es mucho más limitado en este texto que en los de secundaria básica. A diferencia de las dos actividades analizadas anteriormente, el texto central de la actividad no es un testimonio narrado en primera persona, sino una nota periodística. Quien relata es la periodista que, en algunos casos, utiliza la primera persona del plural para referirse a sus actividades junto con la familia de Mouhamed o la segunda persona para presentar, a través del discurso referido directo, las preguntas que les realiza. La primera persona correspondiente a la subjetividad de Mouhamed o Marie se limita a dos citas textuales, respuestas a las preguntas de la periodista: “‘No sabemos todavía’, contesta Marie con voz tímida. ‘Pero me gustaría visitar Argentina algún día’” (18) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17); “‘Es difícil estar lejos, uno extraña a la familia, a los hijos. Pero uno con el tiempo se acostumbra’, dice Mouhamed. ‘Yo me mudé a Argentina para trabajar y crecer’” (19) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17).

También aparece la voz de Arfang Diedhiu, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. La cita explica la dinámica familiar típica y el rol de las mujeres desde el punto de vista (y la cultura) de una persona de Senegal:

Dice que la razón por la cual tan pocas mujeres senegalesas migran a Argentina es el rol tradicional que las mujeres cumplen en el cuidado de la familia en la cultura senegalesa. (…)[7]. “Es muy importante su rol. Si no lo toman ellas, ¿entonces quién?”, dice Arfang. “Es difícil para ellas, pero a veces es más difícil para el hombre. Estás solo acá, trabajando todo el día en un país nuevo. La mujer por lo menos está con la familia”. (20) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 17)

Con respecto al ángulo vertical, las referencias a Mouhamed y Marie a partir de sus nombres de pila representan un punto de vista de igualdad. No obstante, el análisis de datos construye una mirada científica que observa desde un ángulo de 90º, como podría ser un microscopio.

Análisis modo visual.

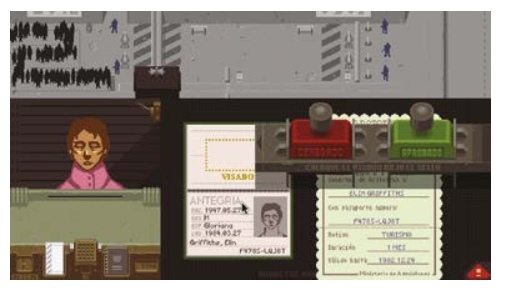

La actividad cuenta con dos imágenes. La primera es una ilustración de un globo terráqueo con la ubicación de Senegal pintada en rojo. La segunda muestra a un hombre posando en una calle de una ciudad con sus elementos de trabajo: los productos que vende. No tiene epígrafe explicativo, solo indica la fuente: la autora de la nota periodística. Por lo tanto, solo podemos especular si la persona representada es efectivamente Mouhamed.

Imagen 4

Cuadernillo Secundaria orientada

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020b)

La distancia de esta imagen corresponde a un plano medio: no llegamos a ver al hombre de cuerpo entero, pero la forma apaisada de la imagen permite observar parte del paisaje alrededor suyo. Corresponde con una distancia social cercana, por ejemplo, la de un cliente que se acerca a comprar. Esta distancia nos permite ver las expresiones faciales del participante.

El ángulo vertical se encuentra al nivel de la vista, es decir, no se plantea una diferencia de poder entre les observadores y Mouhamed. El ángulo horizontal es oblicuo, pero, debido a que el hombre tiene su cabeza girada hacia el lado en que se encontraría la cámara, llegamos a observar gran parte de su rostro (y, como mencionamos, sus expresiones faciales). No obstante, se encuentra mirando hacia un costado y no hace contacto visual con les observadores: se trata de un acto de oferta. El acto de oferta más el ángulo oblicuo no nos permiten interactuar con el participante ni sentirnos parte de su mundo: se nos presenta a Mouhamed para que lo analicemos, no para que nos relacionemos con él. Podemos observar al migrante, su rostro, su ropa, sus elementos de trabajo y la calle donde trabaja como testigos de ese mundo que no sería el nuestro. De esta manera, al igual que para el modo verbal, planteamos que se trata de una mirada externa, que considera que les lectores del cuadernillo no son personas migrantes y, además, se mantienen a una distancia tal que les permite estudiar el fenómeno, pero no involucrarse demasiado en él.

Actividad 2.

Análisis distancia.

El tema central del texto es la importancia de la documentación para les migrantes. Incluye un fragmento de la canción “Clandestino”, de Manu Chao, que narra en primera persona la experiencia de un migrante africano indocumentado en una ciudad europea. En el fragmento citado, no solo se hace referencia a las condiciones materiales (“correr es mi destino”), sino también a los sentimientos de la persona que migra (solo voy con mi pena[8]). Este fragmento, además de construir la experiencia de migrar desde el punto de vista de le propie migrante, presenta una distancia íntima en tanto la letra se acerca a una confesión.

Al igual que en el caso anterior, la actividad oscila entre un saber general, el discurso público de la ciencia recontextualizado por la escuela, y un saber más concreto y personal. Así, luego de la canción de Manu Chao, encontramos un texto que explica qué son los documentos y cuál es su importancia, seguido de otro que responde a la pregunta explícita: “¿qué es una etnografía?”. Si bien ambos son textos expositivo-explicativos, comienzan con marcas de primera persona del plural: “Todos los seres humanos tenemos derecho a tener una identidad y un nombre propio” (21) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 32); “La etnografía es diferente a otras estrategias de recolección de información. Como la encuesta o las entrevistas, que trabajamos semanas atrás” (22) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 33).

La utilización de la primera persona acorta la distancia desde la que se observa el fenómeno, en tanto se plantea el tema como cercano y relevante para la vida de les lectores y no solo para alguien construide como un “otro”. No obstante, el resto de los dos textos continúa en tercera persona, incluso a través de formas impersonales, que marcan una distancia máxima (distancia pública): “Para salir de un país e ingresar a otro es necesario tener un documento de identidad” (23) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 32); “En Argentina, para ingresar al sistema laboral formal, las y los inmigrantes deben tener el Certificado de Residencia Precaria, que posteriormente habilita a tener una residencia temporaria y acceder a un DNI” (24) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 32).

A continuación, la actividad incluye un fragmento de un relato etnográfico realizado por Paula Reiter. Este fragmento representa una distancia personal: la etnógrafa nos cuenta una charla informal con dos migrantes, que incluye aspectos de su vida diaria (su trabajo, los problemas con la policía, su trato con otras personas) y sus sentimientos respecto a la situación en la que se encuentran. Por último, el texto describe un videojuego que transcurre en una oficina de migraciones en la frontera de un país en guerra.

Con respecto a los recursos a través de los cuales se denomina a les migrantes, encontramos trece individualizaciones (la mayoría refieren a nombres propios de migrantes), ocho asimilaciones (la mayoría referidas a grupos grandes de personas como “los inmigrantes”, “los senegaleses”), ocho generizaciones y tres abstracciones (dos ocurrencias de “la comunidad senegalesa” y una de “la cofradía mouride”). En este sentido, observamos que prevalece una mirada generalizante.

Análisis ángulos.

No encontramos elementos pronominales o adverbiales que expliciten que les autores y lectores del texto se identifican como argentines. No obstante, se habla de les migrantes exclusivamente en tercera persona: “Esta semana analizaremos algunos de los obstáculos que tiene que sortear un o una inmigrante una vez que ha llegado a su destino” (25) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 32).

El texto considera la posibilidad de que les estudiantes hayan pasado por una experiencia similar a la representada en la canción de Manu Chao. No obstante, esto no implicaría necesariamente que el cuadernillo les construye como posibles migrantes, sino solo como personas que pueden haber tenido algún problema con su documentación, que podría incluir conflictos con la policía o alguna instancia burocrática: “¿En qué situación creen que corre una persona que no tiene documentos? ¿Pasaron ustedes por esa situación alguna vez?” (26) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 32).

Además, si bien el texto es cuidadoso de no utilizar la primera o la segunda persona del plural en referencia a las personas que no han migrado o no consideran al Documento Nacional de Identidad (DNI) tan importante, presupone que todes les estudiantes cuentan con uno:

Para las personas que no han migrado, el DNI puede pasar desapercibido. No lo consideran tan importante. Reconstruyan algo de la historia del propio DNI y escriban un pequeño texto en el que cuenten qué sentido tiene el DNI en sus vidas. Algunas preguntas para orientarse pueden ser: ¿Cuándo recibieron su actual DNI? (27) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 33)

Si bien de la presuposición de que todes les estudiantes tienen DNI no se sigue que se trata de personas nacidas en Argentina, no contempla la posibilidad de que haya estudiantes sin documentos o, como lo postula la legislación argentina, en situación de irregularidad.

En este texto, predomina la mirada exterior, la del no migrante. El punto de vista de quien migra aparece en el fragmento de la canción de Manu Chao y en algunas citas textuales de dos informantes de la etnógrafa (ver fragmento 28). Esto se debe a que el relato etnográfico, a pesar de estar narrado en primera persona y desde una distancia cercana, reproduce el punto de vista de le investigadore:

En una conversación mantenida con Ba, él planteó el constante hostigamiento y la violencia que sufrió a manos de los agentes de la Policía Federal Argentina. En diversas ocasiones fue detenido y su mercadería fue retenida por el hecho de contar únicamente con el pasaporte de Senegal. Cuando obtuvo el Certificado de Residencia Precaria, percibió una diferencia: “Cuando yo [mostraba] la precaria, la policía se llevaba mis cosas, pero no me llevaban a la fiscalía, como que fue una protección”. (28) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 33)

El videojuego que se describe al final de la actividad plantea la posibilidad de un nuevo punto de vista, que tampoco es el de las personas que migran: le funcionarie de migraciones. Es decir, el texto invita a les estudiantes a que se coloquen en el lugar o sientan empatía por la persona que decide el destino de quienes intentan cruzar una frontera nacional:

Dentro de la trama hay que afrontar las presiones por los resultados (cuantos más migrantes se atienda, mejor), así como diferentes situaciones vinculadas a mafias y sobornos, propias de una frontera que comparten países en conflicto armado. El juego nos propone pensar el rol de los documentos en el proceso migratorio, pero desde otra perspectiva: la de un funcionario o una funcionaria de migraciones. (29) (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020b, p. 33)

Análisis modo visual.

Las dos imágenes que presentan esta actividad corresponden 1) al artista Manu Chao cantando y tocando la guitarra, y 2) a una escena del videojuego. Considerando los objetivos de este artículo, únicamente mostramos el análisis de la segunda.

Imagen 5

Cuadernillo Secundaria orientada

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020b)

La imagen corresponde a una captura de pantalla del videojuego. Efectivamente, se presenta desde el punto de vista de le funcionarie de migraciones (como indicaba el modo verbal) a quien, por lo tanto, no vemos. Frente a esta persona, se encuentran en primer plano los documentos del migrante y los sellos que, por sus colores, podemos considerar que aceptan (verde) o rechazan (rojo) la solicitud. En un segundo plano, encontramos al migrante. Al estar frente a les observadores (colocades en el rol de le funcionarie), lo vemos de manera frontal y desde una distancia personal lejana (aquella que corresponde a los trámites burocráticos en los cuales hay algún tipo de mostrador que separa a los dos actores sociales) y un ángulo vertical al nivel de la vista. La distancia cercana permite observar las expresiones faciales del migrante. Esto es lo más llamativo de la captura: el migrante se encuentra con los ojos cerrados y tiene las comisuras de los labios hacia abajo, es decir, expresa tristeza.

Conclusiones

En trabajos anteriores (Flax, 2024a), determinamos que el Ministerio de Educación de la Nación Argentina es cuidadoso de no reproducir imágenes estigmatizantes cuando se refiere a personas que migran. No obstante, cae en algunos estereotipos negativos, como aquellos que asocian a les migrantes de países de la región exclusivamente con ciertos trabajos poco calificados. Por eso, en este artículo, decidimos que, en lugar de analizar las representaciones sobre les migrantes, resultaba pertinente profundizar en cómo construyen les autores de los cuadernillos oficiales el punto de vista desde el cual se habla sobre elles.

Para ello, nos basamos en la propuesta de Hart, que considera que todo enunciado verbal construye un punto de vista de manera equivalente al modo visual. En efecto, desde la lingüística cognitiva, podemos afirmar que, cuando leemos o escuchamos una frase, se activan imágenes en nuestra mente que representan una situación como si se la estuviera observando desde un punto de vista especifico, igual que como lo hace un dibujo o una fotografía. En esta línea, planteamos que ciertos recursos léxicos y gramaticales pueden ser relacionados con la distancia desde la que se representa a los actores sociales y con el ángulo de visión (tanto en su aspecto vertical como horizontal) desde el cual se los observa.

Concluimos que, en los cuadernillos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina para la escuela secundaria durante la pandemia de COVID-19, predomina una mirada externa que, en ciertas ocasiones, cede la voz a les migrantes y presenta sus puntos de vista. En particular, encontramos más desarrollado el punto de vista de les migrantes argentines que de aquelles que nacieron en otros países. Además, si bien es destacable la introducción de las voces de migrantes, estas se encuentran recortadas, seleccionadas e incluso reconstruidas desde la mirada del nacional. Por lo tanto, el conocimiento que se produce está orientado por las preguntas e intereses del Estado argentino.

Consideramos que los fragmentos cuyo punto de vista no corresponde a personas migrantes y que se encuentran en tercera persona (en particular, con presencia de verbos impersonales y en voz pasiva) reproducen un ángulo elevado de visión, por ejemplo, el que corresponde con el discurso científico, que establece relaciones asimétricas de poder con su objeto de estudio. En relación con la distancia, también encontramos diferencias según de qué migrantes se esté hablando. Con respecto a les migrantes argentines, predominan las individualizaciones y las asimilaciones que representan grupos pequeños por sobre las asimilaciones que representan grupos grandes y las generizaciones. Esto supone una mirada más cercana y atenta al detalle. En cambio, en los textos que refieren a migrantes de países diferentes a la Argentina, la distancia se agranda: si bien encontramos fragmentos que se ocupan de casos particulares donde abundan las individualizaciones (y, en particular, las nominaciones), estas son sobrepasadas por las asimilaciones que refieren a grupos extensos y las generizaciones. La distancia íntima o personal coexiste con la distancia pública generalizante.

Con respecto al modo visual, en los textos de secundaria básica, encontramos una sola imagen que representa a un conjunto de migrantes desde una distancia social cercana con un ángulo frontal y al nivel de la vista (es decir, que trasmite involucramiento e igualdad de poder). Las otras imágenes o representan participantes humanos desde una distancia lejana o no incluyen a ninguna persona; además, son tomadas desde ángulos altos que incorporan la mirada de poder de la ciencia que busca examinar casos. En los textos de secundaria orientada, una sola imagen incluye a un migrante. Se lo representa desde una distancia cercana y sin mostrar diferencias de poder, pero tanto el ángulo horizontal como el acto de mirada alejan a le observadore del mundo del participante representado. Ninguna imagen adopta el punto de vista de une migrante, pero —curiosamente— una sí reproduce el punto de vista de une agente de migraciones. Por último, la presencia de ciertos pronombres (“nuestro”, “otros”) junto con ciertas presuposiciones (como considerar que les lectores pueden saber sobre migraciones por las experiencias de familiares y amigues) nos permite concluir que el cuadernillo considera que les estudiantes que acceden a dicho material nunca tuvieron que migrar y nacieron en Argentina.

Pasemos, ahora, a algunas reflexiones a partir de los resultados obtenidos. En primer lugar, destacamos la importancia de los estudios de caso, las etnografías, las historias de vida, etc., que acercan a les estudiantes a las vidas y experiencias de quienes migran, permiten reflexionar sobre las individualidades y las diferencias, y conectan a las personas con sus relaciones sociales no solo en el país de llegada, sino también en la sociedad en la cual vivían anteriormente. En los textos de secundaria orientada, las personas representadas se corren del estereotipo de migrante que abunda en el discurso pedagógico (Flax, 2024b): personas de principios o mediados del siglo XX que migraron desde Europa o del campo a las ciudades. Y, además, estos textos acercan las migraciones en el tiempo al considerar que se trata de un fenómeno actual y dinámico. No obstante, el punto de vista que predomina es el del Estado argentino y, por lo tanto, incluye la información sobre las personas que migran que es útil a sus necesidades de control de la población. Esto lo observamos, por ejemplo, en el pasaje de los casos particulares a los datos estadísticos. Para el caso de las migraciones internacionales, Avallone y Molinero Gerbeau plantean que esto supone una forma de colonialismo:

El enfoque Estado-etnocéntrico privilegia el punto de vista de la sociedad de llegada, determinando una jerarquía de intereses y preguntas que sitúan en los márgenes a los presuntos protagonistas –los migrantes–, que deberían ser el centro de atención. Se produce así una condición similar a la colonial. (2021, p. 11)

En segundo lugar y estrechamente relacionado con lo anterior, observamos que aparece una mirada científica, que parece corresponder a personas no migrantes, que utiliza los casos particulares como una primera instancia para, luego, generalizar y homogeneizar experiencias. De esta manera, se determina quiénes pueden ser sujetos del conocimiento científico —los nacionales— y quiénes son objeto de observación y, por lo tanto, ocupan un lugar subalterno en las relaciones de poder (Foucault, 1996 [1978]). Esto también se vincula con qué saberes se recuperan y cuáles no.

Por último, destacamos que las actividades interpelen a les estudiantes y consideren sus propias experiencias como conocimiento válido y legítimo, alejándose de prácticas pedagógicas más autoritarias (Dvoskin, 2024). No obstante, consideramos problemático que se invisibilice la presencia de estudiantes migrantes en las escuelas argentinas, quienes son excluides de las interpelaciones que realizan los cuadernillos y cuyas realidades no son tomadas en cuenta.

Estos tres puntos nos permiten pensar que no solo se invisibiliza físicamente a les migrantes que habitan las escuelas argentinas, sino que también se produce una invisibilización social que toma la forma de un silenciamiento o exclusión discursiva (Heiss y Herzog, 2021). Para el caso de les estudiantes migrantes, se trata de una forma de colonialidad del ser, es decir, de colonizar su subjetividad. Pero también constituye una forma de colonialidad del saber (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) en tanto tampoco habría migrantes implicados en el proceso de producción del material, al menos, según la manera en que queda representado en el propio discurso. Así, se realiza una separación entre quienes pueden ser sujeto de conocimiento (les nacionales) y quienes solo pueden ser un objeto a ser contemplado, estudiado, analizado (las personas que migran), que da cuenta de las diferencias de poder y coloca a les migrantes en el rol de personas subalternas.

Corpus

Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020a). Educación Secundaria Ciclo Básico: cuaderno 3. Ministerio de Educación de la Nación.

Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2020b). Educación Secundaria Ciclo Orientado: cuaderno 3. Ministerio de Educación de la Nación.

Cordillera azul, anilina y tinta. Carola Ferrero Alonso

Referencias bibliográficas

Avallone, G. y Molinero Gerbeau, Y. (2021). Liberar las migraciones: la contribución de Abdelmalek Sayad a una epistemología migrantecéntrica. Migraciones internacionales, 12, 1-28.

Bottazzi, F. y Di Tondo, F. (2021). La conservación de textos escolares: entre el afecto y la institucionalización: El caso de la Biblioteca del Docente. El Toldo de Astier, 12(23), 78-89.

Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (2007). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores.

Cuenca, M. y Hilferty, J. (1999). Introducción a la lingüística cognitiva. Planeta.

Dvoskin, G. (2024). Entre la reproducción de contenidos y la formación crítica: un análisis crítico discursivo de las interacciones áulicas en la Ciudad de Buenos Aires. Praxis Educativa, 28(2), 1-17.

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. Routledge.

Flax, R. (2024a). “¿Cómo creen que se sentirían ustedes si tuvieran que irse a vivir a otro país?” Invisibilización de les estudiantes migrantes en los manuales oficiales de argentina. Revista Rasal Lingüística, 2024(2).

Flax, R. (2024b). La representación de migrantes en manuales escolares de literatura: entre el silencio, el fracaso y la nostalgia. Revista de Educación, 31(2), 195-227.

Flax, R. y Forte, D. (2022). Semiótica social y multimodalidad. Herramientas para el análisis de textos. Editorial Tres más uno.

Foucault, M. (1996) [1978]. La verdad y las formas jurídicas. Gedisa.

Gil Araujo, S. (2010). Una sociología (de las migraciones) para la resistencia. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 19, 235-249.

Hart, C. (2010). Critical Discourse Analysis and Cognitive Science. New Perspectives on Immigration Discourse. Palgrave Macmillan.

Hart, C. (2014). Discourse, Grammar and Ideology. Bloomsbury.

Hart, C. (2015). Viewpoint in linguistic discourse. Critical Discourse Studies, 12(3), 238-260.

Heiss, S. y Herzog, B. (2021). Invisibilization of Coloniality. The Control of Being, Knowledge and Power. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 10(1), 52-80.

Ibarretxe-Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (2023). Lenguaje y cognición. Editorial Sintésis.

Kress, G. y van Leeuwen, T. (2006). Reading images. The grammar of visual design. Routledge.

Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things. The University of Chicago Press.

Langacker, R. (2008). Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford University Press.

Lizcano, E. (2006). Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones. Editorial Traficantes de Sueños.

Raiter, A. (2016). Representaciones sociales. En A. Raiter y J. Zullo (Comps.), Al filo de la lengua. Medios, publicidad y política (pp. 15-36). Ediciones La Bicicleta.

Sayad, A. (1984). État, nation et immigration: l’ordre national à l’épreuve de l’immigration. Peuples méditerranéens, 27-28, 187-205.

Segato, R. (2006). Racismo, discriminación y acciones afirmativas: herramientas conceptuales. Série Antropología, 404.

Segato, R. (2007). La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad. Prometeo Libros.

Van Leeuwen, T. (2008). Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford University Press.

Verón, E. (1998). Lo ideológico y la cientificidad. En La semiosis social. Gedisa.

Notas

[1] En tanto, a fines del año 2023, el gobierno del presidente Javier Milei disolvió el Ministerio de Educación, dicho programa continúa funcionando dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano y su descripción se puede encontrar en su página web.

[2] La secundaria básica comprende los dos primeros años, mientras que la secundaria orientada comprende, según la jurisdicción, entre tres y cuatro años.

[3] Destacamos la distinción escolar, que retoma el discurso estatal, entre “migrantes”, para referirse a quienes no atraviesan los límites de un país, e “inmigrantes”, para nombrar a quienes se desplazan entre países.

[4] Para van Leeuwen (2008), las generizaciones remueven a los actores sociales representados del mundo de la experiencia inmediata de les lectores, los trata como a “otros” distantes, antes que como personas con las cuales el actor interactúa en su vida diaria.

[5] Según Lakoff (1987), las abstracciones se encuentran más lejos de la experiencia de las personas y activan imágenes menos vívidas en la mente.

[6] Así se denomina, en Argentina, a los asentamientos informales que comenzaron a construirse a partir de 1930 con la llegada de grandes cantidades de personas a las ciudades. Debido a la falta de viviendas, las personas tomaban terrenos desocupados y construían casas precarias.

[7] El recorte lo realiza el cuadernillo.

[8] El término “pena” se puede entender como sinónimo de “condena”, término que aparece en el verso siguiente, o de “tristeza”.