Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Ochoa, M. y Albornoz, M. (2025). “Calidad institucional y desempeño económico. Evidencia para latinoamérica 19966-2020”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 15, N° 2 (julio-diciembre). Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam. ISSN 2250-4087, e-ISSN 2445-8566 DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2025-v15n2a07

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CALIDAD INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO ECONÓMICO. EVIDENCIA PARA LATINOAMÉRICA 1996-2020[1]

INSTITUTIONAL QUALITY AND ECONOMIC PERFORMANCE. EVIDENCE FOR LATIN AMERICA 1996-2020

QUALIDADE INSTITUCIONAL E DESEMPENHO ECONÔMICO. EVIDÊNCIAS PARA A AMÉRICA LATINA 1996-2020

Marcos Ochoa[2]

Maximiliano Albornoz[3]

Recepción: 4/1/25 Aceptación: 25/2/25

Resumen: El trabajo realizó dos contribuciones, una metodológica y otra empírica. Por un lado, se construyeron diversos indicadores propios de calidad institucional en base a datos de organizaciones internacionales para el periodo 1996-2020 para una amplia muestra de países. Por otro lado, se realizó una correlación de los indicadores con una variable económica, el ingreso per cápita en dólares. Los resultados obtenidos están en consonancia con la literatura académica y con estudios previos. Elevados índices de calidad institucional conllevan a elevados niveles de ingreso per cápita y viceversa. Comparando entre regiones, Latinoamérica se ubica en niveles bajos y medios de calidad institucional lejos de los países de Asia oriental, Europa occidental y Estados Unidos y acercándose a África. En el caso particular de Argentina, pasó de buenas instituciones a fines de los años noventa a baja calidad institucional en las últimas dos décadas, especialmente a partir de 2010. Como señala la teoría del desarrollo, sin buenas instituciones no es posible crecer de forma sostenida, más allá de alguna coyuntura favorable. Los bonos institucionales no son eternos.

Palabras claves: Instituciones, desarrollo, crecimiento, Latinoamérica, Argentina

Abstract: The article made two contributions, one methodological and one empirical. On the one hand, various indicators of institutional quality were constructed based on data from international organizations for the period 1996-2020 for a large sample of countries. On the other hand, a correlation of the indicators with an economic variable, per capita income in dollars, was carried out. The results obtained are in line with academic literature and with previous studies. High levels of institutional quality led to high levels of per capita income and vice versa. Comparing between regions, Latin America is located at low and medium levels of institutional quality, far from the countries of East Asia, Western Europe and the United States and approaching Africa. In the case of Argentina, it went from good institutions at the end of the nineties to low institutional quality in the last two decades, especially since 2010. As development theory points out, without good institutions it is not possible to grow in a sustained manner, beyond some favorable situation. Institutional bonds are not eternal.

Keywords: Institutions, development, growth, Latin America, Argentina

Resumo: O trabalho fez duas contribuições, uma metodológica e outra empírica. Por um lado, foram construídos diversos indicadores próprios de qualidade institucional com base em dados de organizações internacionais para o período 1996-2020 para uma ampla amostra de países. Por outro lado, foi feita uma correlação dos indicadores com uma variável econômica, a renda per capita em dólares. Os resultados obtidos estão em consonância com a literatura acadêmica e com estudos anteriores. Índices elevados de qualidade institucional levam a altos níveis de renda per capita e vice-versa. Comparando entre regiões, a América Latina se situa em níveis baixos e médios de qualidade institucional, longe dos países do Leste Asiático, Europa Ocidental e Estados Unidos e se aproximando da África. No caso específico da Argentina, ela passou de boas instituições no final da década de 1990 para baixa qualidade institucional nas últimas duas décadas, especialmente a partir de 2010. Como aponta a teoria do desenvolvimento, sem boas instituições não é possível crescer de forma sustentada, além de alguma conjuntura favorável. Os bônus institucionais não são eternos.

Palavras-chave: Instituições, desenvolvimento, crescimento, América Latina, Argentina

1. Introducción

Desde el otorgamiento del Premio de Nobel de Economía en 1993 a Douglass North (1920-2015) y Robert Fogel (1926-2013), el análisis institucional ha sido reconocido por la comunidad académica internacional como esencial para comprender el desempeño económico en el largo plazo.

El análisis institucional ha sido un área tradicional de la ciencia política y la sociología, pero desde los trabajos pioneros de Douglass North, considerado uno de los fundadores de la nueva economía institucional y la historia económica cuantitativa (véase La Parra-Pérez, 2015; Martínez García, 2016; North, 1997), la comunidad académica de ciencias económicas le ha prestado mucha atención al tema. La obra de North es extensa y uno de sus trabajos (1991) es de los más citados en la historia de las ciencias sociales y económicas. Para una descripción del legado de North, se recomienda el libro de Galiani y Sened (2014) y el trabajo de Goldin (1995).

El estudio cuantitativo de las instituciones no está extendido en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Utilizando una serie de índices de calidad institucional y gobernanza desarrollados por organizaciones como el Banco Mundial y Transparencia Internacional, entre otras, se construyeron indicadores propios donde se pretende analizar el comportamiento de la calidad institucional para una serie de países, con énfasis en Latinoamérica durante las últimas dos décadas. Se desarrolló una nueva metodología que permitió homogenizar datos internacionales con diferentes frecuencias de tiempo, muestra de países, etc. Una reelaboración de los datos existentes permitió construir nuevos índices de calidad institucional.

El trabajo pretende hacer un aporte al estudio de las relaciones entre instituciones, desarrollo y crecimiento económico. A diferencia de los análisis clásicos que relacionan algunas variables institucionales como es el pasado colonial o los golpes de estado, se analizara como evoluciono la calidad institucional en base a la metodología desarrollada para una amplia muestra de países para el periodo 1996-2020, con énfasis en Latinoamérica junto con una variable económica, como es el ingreso per cápita en dólares a PPP. Se parte de la premisa que un deterioro o una baja calidad de las instituciones políticas impactaría de forma negativa en el ingreso por habitante en el mediano y largo plazo.

El artículo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 describe el marco teórico en base a la nueva economía institucional. La sección 3 ofrece una breve reseña de estudios empíricos sobre instituciones y crecimiento. La sección 4 presenta la metodología desarrollada. La sección 5 describe la evolución de la calidad institucional para Latinoamérica. La sección 6 presenta las relaciones entre instituciones e ingreso per cápita. La sección ofrece una discusión sobre el rol de las instituciones para el desarrollo económico. Finalmente, la sección 7 suministra las conclusiones.

2. Marco teórico

Douglass North (1920-2015) fue un economista e historiador americano galardonado con el Premio Nobel de Economía 1993 (junto con Robert Fogel) y es considerado uno de los principales exponentes de la nueva economía institucional y la historia económica cuantitativa (“cliometrics” en inglés). La mejor forma de definir las instituciones es ir a la obra de North (1993), especialmente, a su libro titulado “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”, quien las define de la siguiente manera.

Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico (North, 1993, p.13)

Las instituciones son la clave para entender la interrelación entre política y economía y las consecuencias de esas relaciones para el crecimiento económico, el estancamiento o la declinación. De hecho, las instituciones determinan el desempeño de las economías en el largo plazo, pero como se pregunta North (1993), ¿Qué crea instituciones eficientes? Dos comentarios pueden hacerse al respecto.

Por un lado, la creación de limitaciones informales y de la aplicación de normas formales permiten resolver problemas específicos de cambio. Por otro lado, tradiciones eficientes de trabajo duro, honestidad e integridad reducen los costos de transacción y permiten el intercambio complejo y productivo. En síntesis, se crean instituciones eficientes mediante políticas que tienen incentivos internos para establecer y hacer cumplir derechos de propiedad.

Las creencias que tienen los individuos y los grupos sociales determinan sus elecciones y son una consecuencia del aprendizaje a lo largo del tiempo, no solo en el lapso de la vida de un individuo o de una generación, sino del aprendizaje incorporado por la sociedad. El cual se acumula a lo largo del tiempo y se transmite entre generaciones por la cultura de una sociedad (North, 1993).

Llach y Schiaffino (2013) compilan una serie de ponencia derivadas del seminario Instituciones y Desarrollo, cuyo invitado especial fue Daron Acemoglu (MIT) con motivo de la presentación del libro “Why Nations Fail” en Argentina. Este reconocido académico americano sostiene que, si un país logra establecer instituciones inclusivas, es más probable que consolide un crecimiento económico sostenible y perdurable a lo largo de los años.

Acemoglu y Robinson (2012) definen a las “instituciones inclusivas” como aquellas donde una fracción mayoritaria de la población tiene acceso a educación de alta calidad, a la capacidad de competir por mejores empleos de compleja productividad y las empresas y emprendedores son capaces de promover la tecnología y la capacidad productiva. Por el contrario, los países que establezcan “instituciones extractivas” (de tipo Leviatán) estarán condenados a un nivel de ingreso medio o bajo. Es decir, se puede crecer con este tipo de instituciones, pero el crecimiento será bajo y con una gran desigualdad en el largo plazo (véase Williamson, 2010).

Volviendo al trabajo de North (1993), es la interacción entre instituciones y organizaciones lo que da forma a la evolución institucional de una economía. Si las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones y sus empresarios son los jugadores. Las organizaciones reflejarán las oportunidades que brinda la matriz institucional. Si el marco institucional premia la piratería, entonces surgirán organizaciones piratas; y si el marco institucional recompensa las actividades productivas, entonces se crearán organizaciones - empresas - que se involucrarán en ese tipo de actividades. Es la combinación de reglas formales, normas informales y características de aplicación lo que da forma al desempeño económico. Si bien las reglas pueden cambiarse de la noche a la mañana, las normas informales generalmente cambian solo gradualmente.

3. Literatura académica

A continuación, se presentan algunos trabajos que relacionan instituciones con el desempeño económico a nivel empírico. No se pretende realizar una revisión exhaustiva de la literatura, sino ofrecer alguna evidencia sobre el impacto y el efecto de las instituciones políticas y económicas sobre el crecimiento económico.

Vijayaraghavan y Ward (2001) analizan las relaciones entre la infraestructura institucional y el crecimiento económico para una muestra de 43 países (la mitad de Latinoamérica) entre 1975 y 1990. Usando como variables el tamaño del gobierno, la libertad política, la seguridad de los derechos de propiedad y la gobernanza, encontrando que la seguridad de los derechos de propiedad junto con el tamaño del gobierno son las principales variables que explican las diferencias en las tasas de crecimiento.

Rosende (2008) en un análisis que se centra en el caso chileno, encuentra evidencia que las instituciones, medidas a través de indicadores de desarrollo institucional (tales como imperio del derecho, control de la corrupción y estabilidad política), han tenido un impacto considerable en el desempeño económico de los países (compara de a dos; Argentina y Chile; Estados Unidos e Inglaterra; China y Japón; Alemania y Francia).

Docquier (2014) analiza el impacto de las instituciones sobre el desempeño económico usando una serie de variables de calidad institucional, tales como estabilidad política, control de la corrupción y respeto por la ley, entre otras. Correlacionando estas variables con el PIB per cápita, encuentra una relación directa y fuerte. Además, relaciona un estudio de convergencia para países desarrollados y en vías de desarrollo. Señala que la inercia institucional es fuerte y que los cambios operan en la calidad institucional y sus efectos sobre el desarrollo operan muy lentamente (algo que está en línea con la opinión de North).

Wanjuu y Le Roux (2017) investigan el impacto de las instituciones sobre el crecimiento económico en el periodo 1990-2015 para los países de ECOWAS (Economic Community of West African States). Aplicando técnicas de regresión y usando como variables institucionales, un índice de percepción de corrupción (obtenido de Transparency International) y un índice de derechos de propiedad (obtenido de Heritage Foundation), encontrando que la segunda variable tiene un efecto importante sobre el crecimiento económico.

Vargas Chanes y González Núñez (2018) evalúan el impacto de las instituciones sobre el crecimiento económico para un grupo de países de América Latina para el periodo 1996-2014. Usando como variable dependiente el PIB per cápita y como variables independientes, los indicadores de gobernanza que estima el Banco Mundial encuentran que las principales variables institucionales son la calidad regulatoria y el control de la corrupción.

El artículo de Fernández-Torres, Díaz-Casero y Ramajo-Hernández (2017) ofrece una completa revisión de bibliografía sobre las relaciones entre instituciones (políticas, económicas y sociales) y crecimiento económico. Destacan que existe una relación positiva entre las variables (buenas instituciones promueven el crecimiento y viceversa).

4. Nueva metodología e indicadores propios

La principal contribución metodológica de esta sección es ofrecer una serie de índices de calidad institucional propios que se han elaborado tomando como insumos, diversas fuentes de datos de provenientes de instituciones y organizaciones internacionales. En particular, se evaluaron distintos índices de calidad institucional, seleccionándose los producidos por las siguientes instituciones: Banco Mundial, Transparencia Internacional y World Justice Proyect. A continuación, se describen las principales características de los índices utilizados para el desarrollo de la nueva metodología.

El Banco Mundial elabora indicadores de “gobernanza” denominados: The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project. La serie va desde 1996 hasta 2020 y la cantidad de países va de 185 a 214. Para el periodo en análisis se tomó una serie homogénea de 179 países y al indicador propio se lo denomino Índice de Calidad Institucional Banco - ICIB.

Con respecto a las categorías institucionales del WGI, estas son las siguientes: 1) Voice and Accountability; 2) Political Stability and Absence of Violence; 3) Government Effectiveness; 4) Regulatory Quality; 5) Rule of Law y 6) Control of Corruption. Se actualiza en septiembre de cada año. Brevemente, se ofrecerá una descripción de cada una de las seis categorías:

La principal ventaja relativa que tienen estos indicadores con respecto a los que se describirán a continuación es la amplia muestra de países y la extensión temporal, dado que abarcan casi 25 años y llegan hasta el presente. Por este motivo, consideramos que, dentro del abanico de índices de instituciones, es el que presenta mayores beneficios en relación con los otros.

A partir de los distintos indicadores del Banco Mundial, se construyó un nuevo índice denominado ICIB. Para esto, seleccionamos una muestra homogénea para todo el periodo (1996-2020) y para los 4 indicadores (control de la corrupción, calidad regulatoria, vigencia del derecho y voz y rendición de cuentas) seleccionados para 179 países. Una vez obtenida la muestra homogénea respetamos el orden en el ranking de cada indicador por país. Donde el país de mayor calidad institucional tiene el puntaje máximo de 179 y el de peor calidad tiene un puntaje de 1. Y luego hicimos un ranking en base 100. Finalmente, realizamos para cada país el promedio simple de los 4 indicadores seleccionados.

Transparencia Internacional produce un indicador denominado Índice de Percepción de la Corrupción. Este índice combina datos de distintas fuentes que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de países sobre los niveles de corrupción en el sector público. El índice comenzó en 1995 pero sufrió un cambio de metodología en 2012. La última versión del índice (de enero de 2021) abarca 180 países. La desventaja que tiene ese índice es la variabilidad en la muestra de países. La serie va de 1995 a 2020 y la cantidad de países va de 41 a 180. Para el periodo de análisis, 2003 a 2020 se tomó una muestra homogénea de 129 países. Al indicador propio se lo denomino ICIT. Donde el país con mayor nivel de transparencia se le asigna un valor de 129 y el de peor desempeño de 1. Y luego realizamos un ranking en base 100.

Finalmente, el ultimo índice consultado es el elaborado por World Justice Proyect (WJP) denominado Índice de Vigencia del Derecho (“Rule of Law Index”), el cual mide el cumplimiento del estado de derecho según encuestas a más de 110.000 hogares y 3.000 expertos. La serie va de 2012/2013 y la cantidad de países analizados va de 97 a 123. El Índice de WJP mide el desempeño del estado de derecho de los países en ocho categorías: 1) Restricciones a los poderes del gobierno, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Cumplimiento normativo, 7) Justicia civil y 8) Justicia penal. La desventaja relativa que tiene este índice es que contiene información desde aproximadamente una década y no tiene la extensión de los indicadores del Banco Mundial.

De los tres índices construidos, en este trabajo sólo se presenta el ICIB y se establecen rangos de calidad institucional, que se presentan en la Tabla 1. Si el índice esta entre 0 y 30, la calidad institucional será mala. Si el índice esta entre 30 y 50 la calidad será baja. Si el índice se ubica entre 50 y 70, la calidad será buena mientras que, si es superior a 70, la calidad institucional será alta.

Tabla 1. Niveles de calidad institucional. Estadística descriptiva (n=161)

|

ICI |

N º Países |

frecuencia |

Clasificación |

|

0<= ICI <=30 |

35 |

0,22 |

Malo |

|

30< ICI <= 50 |

45 |

0,28 |

Bajo |

|

50 < ICI <=70 |

33 |

0,20 |

Bueno |

|

70< ICI <=100 |

48 |

0,30 |

Alto |

Fuente: Elaboración propia

5. Evolución de la calidad institucional

La Figura 1 describe la evolución de la calidad institucional entre 1996 y 2020 para Latinoamérica y Argentina utilizando el Índice de Calidad Institucional Banco (ICIB). Con respecto a Latinoamérica (se incluyeron 21 países)[4] se observa una baja calidad institucional. En 1996 el índice tenía un valor de 49,7 mientras que en 2020 fue de 46,0 (una caída de 3,7 de punta a punta), coincidiendo con el peor año de la serie.

El caso de Argentina también es realmente preocupante la situación. Un cuarto de siglo atrás, en 1996 tenía un índice de calidad institucional muy elevado para la región (61,9), aunque por debajo con respecto a países desarrollados. En 2020 el índice fue de 49,4 (con una disminución de 12,5 punta contra punta). Argentina ha deteriorado su calidad institucional en las últimas dos décadas. Además, se aprecia que la caída del índice de calidad institucional en Argentina triplica lo que sucedió en Latinoamérica (12,4 versus 3,7) con un piso en 2014 de 34,2. Es decir, Argentina deterioro su calidad institucional a un ritmo mayor al que lo hizo Latinoamérica. Se observa una tendencia negativa 2005 y 2014 mientras se aprecia una mejora entre el 2016 y 2018, cuando se ubica por encima de Latinoamérica. En 2020, la calidad institucional vuelve a caer.

Figura 1. Índice ICIB (Ranking base 100) en Latinoamérica y Argentina

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial

Como síntesis de la Figura 1 se puede concluir que entre 1996 y 2001, y entre 2016 y 2020, la calidad institucional de Argentina estuvo por encima de Latinoamérica, mientras que en el periodo 2002 y 2015, se ubicó por debajo, con una fuerte debacle entre 2011 y 2014. En casi 25 años de evolución, Argentina ha disminuido notoriamente su calidad institucional y en muchos años, por debajo con respecto a la región, de acuerdo con el índice ICIB. Es para destacar que en los años noventa (1990s) la calidad institucional era buena, como también lo fue en el periodo 2016-2019, mientras que, para el resto de los años, los índices se ubicaron en niveles bajos.

Por otro lado, la Figura 2 describe el ranking de calidad institucional por países de Latinoamérica, para el periodo 1996-2020, utilizando el índice ICIB. Se observa que Chile e Uruguay son las naciones con los índices de calidad institucional más elevados mientras que Ecuador, Cuba y Venezuela se ubican en las peores posiciones. Argentina se sitúa en términos futbolísticos, “en la mitad de la tabla”. Es decir, en la posición 11 y corresponde a la mediana (divide al 50% de los países de menor calidad institucional del otro 50% de mejor calidad). Los datos vuelven a confirmar que Argentina en las últimas dos décadas en promedio ha tenido baja calidad institucional. Argentina está cerca de países como Guyana y El Salvador y está muy lejos de naciones, como Chile y Uruguay, los de mejor calidad.

Figura 2. Índice ICIB en Latinoamérica por ranking

1996-2020

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial

6. Instituciones e ingreso per cápita

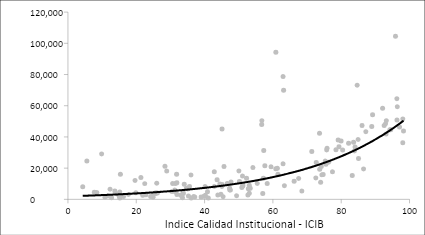

La Figura 3 describe mediante un gráfico de dispersión las relaciones entre el Índice ICIB y el PIB per cápita en dólares a PPP, para el periodo 1996-2020 para una muestra de 161 países. Se observa una relación directa entre las dos variables. En términos generales, países con “buena o alta calidad institucional” registraron ingresos por habitante más elevados con respecto a los de calidad institucional “mala o baja”. Se aprecian dos grupos de naciones. Por un lado, aquellas con índices de calidad institucional por debajo de 70 y PIB per cápita de hasta US$20.000. Por otro lado, índices por encima de 70 tienen como correlato, ingresos superiores a US$20.000 Es decir, las instituciones le impondrían un “techo” a la posibilidad de crecimiento en el largo plazo.

Figura 3. Instituciones e ingreso per cápita en el mundo 1996-2020. Parte I

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial y el FMI

Los países con mejores instituciones fueron, considerado el indicador propio ICIB son: Finlandia (1), Nueva Zelanda (2), Dinamarca (3), Suecia (4), Noruega (5), Holanda (6), Suiza (7), Luxemburgo (8), Canadá (9), y Australia (10). En cambio, las naciones en las peores posiciones fueron Congo (152), Republica Africana Central (153), Angola (154), Tayikistán (155), Chad (156), Libia (157), Uzbekistán (158), Sudan (159), Guinea Ecuatorial (160) y Turkmenistán (161).

Con respecto a Latinoamérica, los países en las mejores posiciones fueron Chile (19), Uruguay (34) y Costa Rica (41). En cambio, en las peores posiciones se ubicaron Honduras (122), Paraguay (123), Ecuador (125), Haití (145) y Venezuela (146). Argentina se localizó en la ubicación 88 mientras que Brasil se ubicó en la posición 64. En ambos casos, muy lejos de países con alta calidad de las instituciones.

Realizando un análisis estadístico, el Coeficiente de Correlación de Pearson dio 0,70 y el Coeficiente de Correlación Gradual o de Spearman dio 0,75, siendo la relación entre las variables directa y mostrando una fuerte asociación. Aquellos países con “buenas instituciones” (y elevados índices), en promedio, han obtenido un PIB per cápita en dólares más altos que aquellos con “malas instituciones” y bajos índices.

Lo relevante de la Figura 3 es que además de una relación directa entre las variables, se aprecia que, a mayor calidad institucional, el crecimiento del ingreso se acelera. Además, analizando con detalle, se aprecia que hay algunos países que tienen un ingreso elevado, pero con baja calidad institucional (un “crecimiento extractivo”) y otros países con elevada calidad institucional e ingreso medio. Estos últimos estarían haciendo el “catch-up” y se estarían moviendo hacia arriba a la derecha. Están en transición hacia el desarrollo económico.

En la Figura 4 se reinterpretan los resultados, estableciendo 4 cuadrantes. Cuadrante I (Alto PIB per cápita y baja o media instituciona. Se podría indicar que tienen instituciones extractivas según Acemoglu y Robinson. Países extractivos). Cuadrante II (Elevado PIB per cápita y alta calidad de instituciones. Países europeos, de Asia oriental, USA, etc. Países desarrollados). Cuadrante III (Institucionalidad y PIB per cápita baja o media. Latinoamérica, África y países de Europa del Este. Países dentro de la trampa del ingreso medio). Cuadrante IV (Buenos o altos índices de calidad institucional y PIB per cápita medio. Países en transición hacia el desarrollo económico).

Figura 4. Instituciones e ingreso per cápita en el mundo 1996-2020. Parte II

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial y el FMI

La Figura 5 describe las relaciones entre calidad institucional y PIB per cápita para los países de la muestra organizados en cinco regiones para el periodo 1996-2020. Se observa claramente la relación directa entre las variables. África es la peor región de calidad institucional (índice entre 30 y 40, nivel “malo”). Luego le sigue Latinoamérica con índices de calidad entre 45 y 55 (niveles de “bajas a buenas”). Luego Asia oriental con niveles de “buenas a altas” (entre 65 y 75). Finalmente, los países nórdicos, la zona Euro, Estados Unidos y Canadá con niveles “altos” de calidad institucional (superiores a 80). Lo que demuestra la figura 5 es que habría dos grupos grandes de regiones, las muy rezagadas, América Latina y África, y otras prosperas y en camino a la prosperidad. En este contexto, es claro que Argentina se mimetiza con el primer grupo y su crecimiento y bienestar, se hace más extractivo, favoreciendo a las elites y perjudicando a las mayorías (Véase Acemoglu y Robinson, 2012).

Figura 5. Instituciones e ingreso per cápita por regiones 1996-2020

Fuente: Elaboración propia

7. Las instituciones y el desarrollo económico

Como expresa Pritchett (1997) en un reconocido artículo sobre desarrollo económico (2000 citas según Google Scholar), la divergencia en los niveles de renta y en los niveles de productividad son uno de los hechos estilizados más relevantes de la historia económica moderna. Incorporar a las instituciones dentro del marco de análisis permitiría mejorar la comprensión de porque hay países y regiones que crecen y prosperan (como Asia oriental en las últimas seis décadas) y otras que se estancan y se hacen cada vez más pobres a lo largo del tiempo (como gran parte de Latinoamérica en el mismo periodo). Las instituciones importan.

En opinión de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), en un trabajo realizado con el apoyo del NBER, las diferencias institucionales son la causa principal para explicar las diferencias en el desarrollo económico entre países. Acemoglu y Robinson (2012) sostienen que la historia no es el destino de los países. Las instituciones extractivas pueden ser reemplazadas por instituciones inclusivas, pero no es automático ni fácil. Su teoría sobre el desarrollo económico puede dividirse en dos partes. Por un lado, la distinción entre instituciones extractivas e inclusivas. Por otro lado, la explicación de porque las instituciones extractivas emergen en ciertas partes del mundo y no en otras. En el primer caso se realiza una interpretación institucional de la historia mientras que el segundo caso es acerca de cómo la historia ha dado forma a las trayectorias institucionales de las naciones.

A modo de cierre, se ofrece una cita del reconocido macroeconomista David Romer (2006), profesor de la Universidad de California (Berkeley, USA), sobre como la comunidad académica internacional ve a la Argentina desde una perspectiva de largo plazo. Describir y comprender a las instituciones, una de las finalidades que tuvo este trabajo, permitiría entender con mayor precisión porque Argentina es uno de los países más exitosos en haber realizado un “catch-up a la inversa”. Es decir, una formidable involución económica en los últimos 100 años. Nuevamente, la respuesta está en las instituciones políticas y económicas desarrolladas a lo largo del siglo XX.

Los cambios más llamativos en la renta relativa son los llamados milagros de crecimiento y desastre de crecimiento. Los milagros son episodios en los que el crecimiento económico de un país supera con creces la media mundial durante un periodo prolongado y su principal consecuencia es que el país escala rápidamente posiciones en la distribución de la renta mundial. Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta alrededor de 1990 y los nuevos países industrializados del sudeste asiático (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong). Los desastres de crecimiento económico son episodios durante los cuales el crecimiento de un país se sitúa por debajo del crecimiento mundial medio. Argentina y muchos de los países de África subsahariana constituyen dos ilustraciones muy distintas de este fenómeno. En 1900, la renta media de Argentina era ligeramente inferior a la de los países ricos y el país parecía destinado a convertirse en uno de los grandes países industrializados. Sin embargo, su evolución a lo largo del siglo XX resulto ser muy distinta y en la actualidad se sitúa en la mitad de la distribución mundial del ingreso (Romer, 2006, p.7)

8. Conclusiones

El análisis cuantitativo de las instituciones es un área de la economía relativamente reciente, impulsada entre otros, por Douglass North, considerado uno de los principales exponentes de la nueva economía institucional y la historia económica cuantitativa. Este reciente interés en el tópico por parte de la academia de ciencias económicas se diferencia del histórico análisis teórico que las instituciones tuvieron en disciplinas tales como la ciencia política y la sociología, entre otras.

El trabajo describió la evolución de la calidad institucional a partir de una serie de indicadores propios que se elaboraron en base a datos de organizaciones e instituciones internacionales. Es decir, se desarrolló una nueva metodología cuantitativa para el análisis institucional. Si bien es común que se mencionen en los medios de prensa se haga referencia a países con malas instituciones es poca la evidencia para validar esta afirmación de forma metodológica. Para cumplir este objetivo, se desarrollaron una serie de índices propios de calidad institucional.

Latinoamérica tiene una muy baja calidad institucional que la ha sostenido a lo largo del tiempo. A fines de los noventa los indicadores señalaban una baja calidad institucional. Dos décadas después, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado aún más. En el caso de Argentina, la calidad institucional ha estado muy por debajo de la registrada en Latinoamérica entre 2002 y 2015. No obstante, se destaca el periodo 2016-2018, donde la calidad institucional se ubicó por encima de Latinoamérica, algo que solo había sucedido a fines de la década del noventa.

Adicionalmente, el trabajo ofreció evidencia empírica sobre las relaciones entre calidad institucional y crecimiento económico en el largo plazo para una amplia muestra de países y regiones del mundo. Se confirma la relación positiva entre buenas instituciones y crecimiento del PIB per cápita. Lo inverso es válido para países con malas instituciones. El deterioro y la mejora institucional no tendrían un impacto inmediato, sino que se reflejaría en el ingreso en el mediano y largo plazo, salvo casos graves y extremos como Venezuela o Libia.

Los datos de instituciones preocupan en Latinoamérica. No solo los índices de calidad institucional eran muy bajos hace un cuarto de siglo, sino que, a lo largo del tiempo, no solo no han mejorado, sino que en muchos casos han empeorado. Es poco factible que las economías latinoamericanas logren superar la trampa del ingreso medio (como si lo hicieron algunos países del sudeste asiático, como Corea del Sur y Singapur) sino mejoran sus instituciones.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, D., Johonson, S., & Robinson, J. (2004). Institutions as the Fundamentals Cause of Long Run Growth. NBER, Working Paper 10481. Cambridge.

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. New York: Crown Publising Group.

Docquier, F. (2014). Identifying the effect of institutions on economic growth. En Schmiegelow, H. & M. Schmiegelow (eds.), Institutional Competition between Common Law and Civil Law: Theory and Policy, Springer.

Fernández-Torres, Y., Díaz-Casero, JC., & Ramajo-Hernández, J. (2017). Instituciones y crecimiento económico: ¿consenso en la literatura? Journal of Regional Research, 37, 155-185.

Galiani, G., 6 Sened, I. (2014). Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North. Cambridge University Press.

Goldin, C. (1995). Cliometrics and the Nobel. Journal of Economic Perspectives. 9 (2), 191-208.

La Parra-Pérez, A. (2015). El legado de Douglass North: Instituciones, superación e interdisciplinariedad. https://nadaesgratis.es/admin/el-legado-de-douglass-north-instituciones-superacion-e-interdisciplinariedad

Llach, J., & Schiaffino, P. (2013). Crecimiento y desarrollo. Buenos Aires: Ediciones Barbarroja.

Martínez García, H. (2016). Douglass North, 1920-2015. Economía Informa, 398, 108-116.

North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5 (1), 97-1 12.

North, D. (1997). Cliometrics--40 Years Later. American Economic Review, 87 (2), 412-414.

Ochoa, M., & Albornoz, M. (2021). Calidad institucional y desempeño económico en el largo plazo. Working paper. Fundación CECE y FCE-UNLZ. Recuperado de https://fcece.org.ar/calidad-institucional-y-desempeno-economico-en-el-largo-plazo/

Pritchett, L. (1997). Divergence, Big Time. Journal of Economic Perspectives. 11 (3), 3–17.

Romer, D. (2006). Macroeconomía avanzada. México: Mc Graw Hill.

Rosende, F. (2008). Las instituciones en el crecimiento económico. Estudios Públicos, 111, 23-55.

Vargas Chanes, D., & González Núñez, J. (2018). El efecto de las instituciones en el crecimiento económico de América Latina. Perfiles Latinoamericanos, 26 (51), 329-349.

Vijayaraghavan, M., & William, W. (2001). Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence for a Cross-National Analysis. Working Papers 112952, Clemson University, Center for International Trade.

Wanjuu, L., & Le Roux, P. (2017). Economic institutions and economic growth: Empirical evidence from the Economic Community of West African States. South African Journal of Economic and Management Sciences. 20(1).

Williamson, J. (2010). Five centuries of Latin American income inequality. Revista De Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, 28(2), 227-252.

Notas

[1]Este trabajo es una versión resumida de una investigación que se llevó a cabo con el auspicio de la Fundación CECE y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Véase Ochoa y Albornoz, 2021).

[2]Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, Lomas de Zamora, Argentina, mochoa@economicas.unlz.edu.ar

[3]Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, Lomas de Zamora, Argentina, malbornoz@economicas.unlz.edu.ar

[4]Los 21 países seleccionados son Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela, Uruguay, México, Guyana, Surinam, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, Cuba y Panamá.